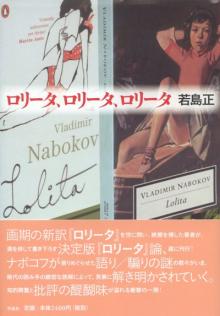

若島正の「ロリータ、ロリータ、ロリータ」を読む!

ウラジーミル・ナボコフの「ロリータ」の翻訳をした、若島正の「ロリータ、ロリータ、ロリータ」を読みました。先日若島正の訳した「ロリータ」を読んで、このブログにも書きましたが、正直言ってとても理解したというにはほど遠い、通り一遍、上っ面をなぜただけに終わったという感じでした。若島正は「『ロリータ』は、何度も読み直すたびに新しい発見が次々と現れてくるような小説である」として、ナボコフ自身の「人は小説を読むことはできない。ただ再読することができるだけだ」という名言を、「訳者あとがき」で取り上げています。文庫本では「ロリータ」再読への誘いとして、巻末に40ページもの詳細な注釈が付けてあります。そんなこともあり、僕の中では「ロリータ」は、今後何度か読み直してみたい本の一冊になるであろうと思っています。が、その前に・・・。

若島正の「ロリータ、ロリータ、ロリータ」、去年の暮れ頃、文庫本の新訳が続き、またその解説本がでたりして、この本の話題が沸騰していたのを覚えています。その頃僕は「ロリータ」そのものを読んでなかったので、この本を手にすることはなかったのですが、先日格闘しながらも「ロリータ」を読んだので、次はこの本と決めていました。なにしろこの本は凄い。若島正は、いかに「ロリータ」に入れ込んでいるか。この本の最後に「わたしたちも再読を果てしなく繰り返そう」といい、「ロリータ」を9回も繰り返しているのですから。

若島正は始めに、「ロリータ、ロリータ、ロリータ」は「ロリータ」を読むための実用書を目指したもの、読者にとって「ロリータ」を読むときに役立つ、できるだけ多くの人に共有されるような読み方の実践例を示すことにある、としています。従って、「ロリータ」のすべてを論じ尽くすという意図はまったくなく、その代わりに、「ロリータ」のごく一部、文庫本で僅か5ページ足らずの一節を、徹底的に精読する、そんなわけで必然的に細部についてのうるさい話になる、と述べています。その5ページとは、新潮文庫版の65ページ「黒人の女中が私を通してくれた――のはいいが、」から69ページ「我がリヴィエラの恋人がサングラスごしに私を眺めていたのだ」までです。「ロリータ」第1部第10章で、語り手のハンバート・ハンバートがロリータと始めて出会う場面です。

この本で扱う「ロリータ」の主要なヴァージョンを4種類、挙げています。「ナボコフの小説」は当然として、「スタンリー・キューブリックによる映画版」、「ナボコフによる映画脚本版」、そして「エイドリアン・ラインによる映画版」です。そして、5ページ分丸ごと引用しているのはナボコフの「小説版」と「脚本版」です。「ロリータ」は文庫本で約550ページもあるなかで、検討するための採られた個所はたったの5ページですが、ここから発展する話は、上に挙げた4種類のヴァージョンを、微に入り細に入り徹底的に重箱の隅をつつき、つまり「ロリータ、ロリータ、ロリータ」という本ですが、300ページ弱もの膨大なものになっています。一字一句、詳細に訳した人にしかできない芸当で、圧倒されます。

この本は、ナボコフが作ったチェスのプロブレム(詰め将棋)の解説から始まっているのですが、ナボコフの小説が無駄な個所がなく綿密に計算されていることを示したかったのでしょうが、僕にはチェスについての理解力のないせいか、特に必要な導入部であるとは思えませんでした。なぜ、この本を先に読んでからナボコフの「ロリータ」にいかなかったのか、悔やまれてなりませんが、そうは言っても、こちらを先に読んだら、結局は読解力のなさ、取り組む相手が大きいので同じことです。ということで、グルグルと何度も読み直す必要がありそうです。いや、実はスタンリー・キューブリックの「ロリータ」もTUTAYAで借りてきて一度はざっと観ました。まあ、そのうちにこのブログに書くつもりです。

関連記事:

ウラジミール・ナボコフの「ロリータ」を読んだ!

ロリータ (1962年度製作版)

ロリータ (1962年度製作版)

下宿先の少女ロリータに心奪われた中年男ハンバート・ハンバートは、彼女に近づくために母親と結婚する。やがて母親は彼の真意を知り自殺。今は誰はばかることなく愛欲の生活を送る父と娘。やがて彼らは旅に出るが、そんな二人の前に謎の男が現れる…。

思春期前の少女に寄せる異常愛。ウラジミール・ナボコフの禁断の小説を、名匠スタンリー・キューブリックが映画化した作品。