この不動産をテーマにしたブログの回の冒頭では、今、毎回のように実際に企画中のマイホームの話のことを取りあげています

先日、購入した土地の上に建つ古家を取り壊す前の現地確認ということで行ってきました

この古家は持ち主負担で取り崩すので所有権移転登記は行わず、滅失登記までを持ち主に行ってもらう契約内容になっています

現地をよく確認するとその土地の状況や取り巻く環境(壁や溝を含む)や境界線のことが少し見えてきます

隣接地にやや高い建物が建っているので太陽光発電を置く意味があるかどうかが気になっていたのですが、昼以降は十分な太陽光が得られそうということが分かり安堵しています

問題は水道管がどう繋がっているかというところと家を取り崩した後の地盤のところかなと思います

普通、1つの家に1つのマンホールがあるはずなのですが、それが無いらしいのです

新たに追加ですることとなっても、そこは私たちが費用負担することにはならないようです

地盤はそれこそ江戸時代の頃から存在している場所なのでしっかりしてはいるようなのですが、少し坂になっているため、どのくらいの造成が必要なのかで費用負担額が変わってきます

造成費用に多額のお金が必要となると建物の方で少し削らないといけなくなる部分が出てくるかもしれないので、それがないようにと祈るばかりです

取り壊し後は再び、現地確認に行くことになっています

この時は写真を載せられるかもしれません

イメージしている通りに進んでいくことを祈っているところです

では、本題に入ります

コロナ禍では、かなり大変だったという話を聞きますが、終息へ向かい始めた、今こそ注目すべき事業こそが「民泊」なのかもしれません

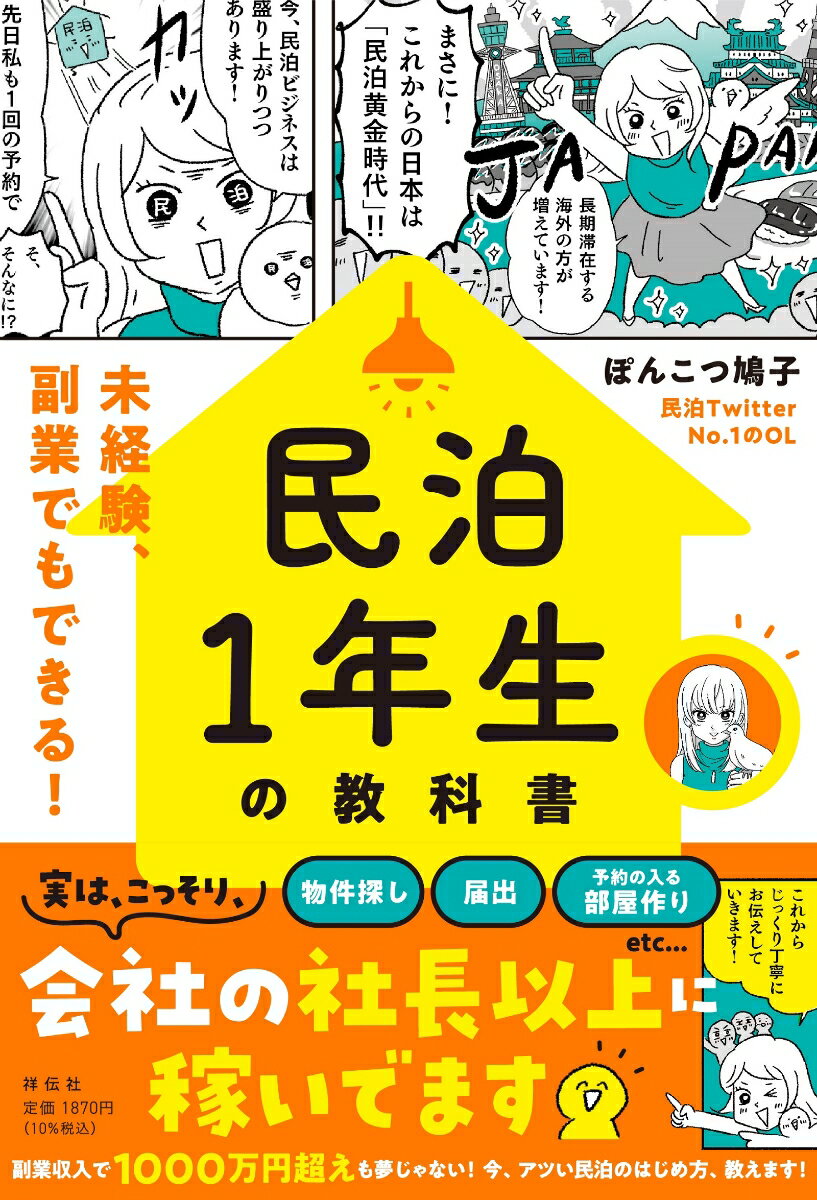

そこで参考書として選んだのが、民泊Twitter No.1のぽんこつ鳩屋さん著『民泊1年生の教科書』(祥伝社)になります

1年生ということで、読み進めながら、基本的な部分を学んでいき、ファイナンシャルプランナーとして、考えたことを書いていきたいと考えています

前回は、民泊用物件に必要な家具や家電の買い方について、参考書の内容を元に、持論を踏まえ考えていきました

ここまでくると、総括してどのような部屋作りをしていったら良いのかという話になってきます

今、マイホームを考えているから分かるのですが、部屋作りに欠かせないのは、実際に部屋がどうなると良いのかをイメージできる写真や動画です

私の場合、参考にしているのは建築を依頼しているハウスメーカーさんからいただいた施工事例集や、ニトリが出しているコーディネートBOOKです

両方ともネットからでも見ることができるので、どうしたら良いのだろうという場合は覗いてみると良いと思います

その上でワンランク上のコーディネートを目指すのであれば、その道のプロに相談してみるのも手のようです

参考書の中ではAirbnbの「スーパーホスト」と呼ばれるゲストから評価が高い運営者のサイトについて紹介されています

スーパーホストの方がサイトにアップしている部屋の写真はセンスがよく明るくて広いものが多く、参考になります

物件は決して新しく、豪華ではないけど、部屋作りと見せ方によっては、宿泊者が充分に満足できるものを提供できるという訳です

特にターゲットとしている宿泊者がインバウンドの方だった場合、日本人の感覚と少し異なると思うのですよね

最初の数日は良くても、長期間滞在だと不便に感じてくるということがあるようです

参考書の中では、シンプルな欧米風の部屋を基準に考える方が予約は入りやすいと書かれています

ちなみに初期費用の目安は頑張れば20~30万円、多くても100万円以内には抑えることが薦められています

ま~、現在は絶賛、物価高騰中ですからね

ある程度、購入orメンテすることを絞って、実行に移す方が良いのかもしれません

ということで、この後は、Airbnbに登録して予約が入りやすいサイトやハウスマニュアルの作り方とか、民泊は都会だけならず地方でもやれるという内容が参考書では書かれていきます

今回、参考書として読み進めてきた『民泊1年生』は、民泊事業を始める上で結構、細かいことがたくさん書かれているのですが、非常に分かりやすいものでした

この本を元に準備をしていけば、初期段階としては、充分なのではないかなと思います

私も良い賃貸物件を見つけたら、是非、やってみたいのなと考えています

今回で当参考書を読み進めていく回は終わりになりますが、次回はマイホーム建築に関する書籍を参考書にして、私のリアル体験と重ねながら、読み進めることを考えていますので、期待していただければと思います

ではでは、今日も一日頑張っていきましょう!