こんにちは、<アラフェネ>です。

今回は<爬虫類>のコラムになります。

現在、<ヘビ亜目>に記事を作成していますが、<爬虫類>関連の記事はしばらく書いていなかったので、改めて爬虫類とはどんな動物なのか、分類、形態、生態などを簡単にまとめてみました。

次回の記事<ヘビ亜目>についての記事を読んでいただく際の予習記事として、ご購読頂けると幸いです。

爬虫類はどんな動物?

〇分類

有隣目

まず、分類学的には、<爬虫綱(はちゅうこう)>と呼ばれる<脊椎動物界>の中でも非常に大きなグループに分類されています。

爬虫類は頭の骨の穴のような部分が2つあることから、<双弓類(そうきゅうるい)>ともいわれており、哺乳類の祖先が誕生する前にはすでに地球上では生息していたとされています。

現在までに確認されている種の数は約10000種を超え、哺乳類が約5500種であるのを比べると、

鳥類の次いで非常に多いです。

また、オオトカゲ科の<コモドオオトカゲ>や、ヘビ亜目の種が多くが毒腺を併せ持っていることから<有毒有隣類>が多いグループでもあります。

カメ類

トカゲ類

ヘビ類

ワニ類

現在の爬虫類の分類は、カメ目、ワニ目、ムカシトカゲ目、有隣目に大きく分かれていますが、<有隣目>にはさらに、<トカゲ亜目>、<ヘビ亜目>、<ミミズトカゲ亜目>と更に細かくグループ分けされています。

<有隣目>は<爬虫綱>の中でも、とりわけ種の数が多く、<トカゲ亜目>では約4000種以上、<ヘビ亜目>では3000種以上、<ミミズトカゲ亜目>は160種以上と、トカゲ類、ヘビ類の姉妹群の大半がこの目を占めています。

〇特定動物

特定動物種

特定動物とは、身体、生命、財産に著しい危害が及ぶ可能性が非常に高い動物種の事です。

爬虫類の中には、非常に攻撃的で、大型で且つ、強力な咬合力や力を併せ持っていたり、生物を死に至らしめる強力な毒性を持つことから、<特定動物>に指定されており、一般にペットでの飼育は禁止されています。

以下に特定動物に指定されている種を示しました。

・カメ目

カミツキガメ

・ワニ目

アリゲーター、クロコダイル、ガビアル科全種

・トカゲ亜目

オオトカゲ科:コモドオオトカゲ、ハナブトトカゲ

ドクトカゲ科:ドクトカゲ

・ヘビ亜目

ボア科:オオアナコンダ、ボアコンストリクター

ニシキヘビ科:アフリカニシキヘビ、アミメニシキヘビなど

コブラ科:全種

クサリヘビ科:全種(タイワンハブを除く)

指定されている種としては、カメ目では<カミツキガメ>、ワニ目3科全種、トカゲ亜目のオオトカゲ科では<コモドオオトカゲ>、ドクトカゲ科の<ドクトカゲ>、ヘビ亜目ではボア科の<オオアナコンダ>、ニシキヘビ科では、<アフリカニシキヘビ>、ナミヘビ科では<ブームスラング>、<ヤマカガシ>、コブラ科全種、クサリヘビ科全種(タイワンハブを除く)が指定されています。

このように爬虫類のグループは種の数が多いのもあり、指定されている種も非常に多いです。

〇形態

ヘビの鱗

爬虫類の共通している外見的特徴として、全身が<鱗(うろこ)>に覆われている点にあります。

種によって、色や形状などが様々で異なっていますが、カメレオンのように色を変化させたり、リクガメのように肋骨が変形した甲羅(こうら)を、持ったり、ヘビは手足が退化し、全身筋肉質、鋭い嗅覚に特化するなど、それぞれの独特な進化し、環境に適応しています。

基本的に外部から体を守ったり、擬態に用いたり、水分の保持、移動時の基点にするなど、種によって様々な役割があります。

〇毒

ヘビの毒

爬虫類の一部の種は<神経毒>や<出血毒>を持っている種が多く存在し、相手を麻痺させたり、死に至らしめ、自己防衛や捕食しやすくするのに使われます。

<神経毒>は体の神経を麻痺させ相手を動けなくする効果を持っており、<出血毒>は赤血球を破壊し、血液を固める効果があります。特に出血毒は致死性が非常に高い毒で、治療を行わないと高い確率で死亡する危険性があります。

特に有隣目の<トカゲ亜目>、<ヘビ亜目>に属するグループに属している1部の種で、代表的なのは<コモドオオトカゲ>、<キングコブラ>、<ブラックマンバ>、<ハブ>、<タイパン>などです。

〇変温動物

冒頭で、哺乳類と異なる部分について少しふれましたが、体温調節の部分や繁殖にも大きな違いがあります。

体温調節は外気の温度に合わせて体温を調整する<変温式>で、爬虫類の一群は<変温動物(外気温動物)>と呼ばれます。

通常私たち<ヒト>を含む<哺乳類>や<鳥類>は、自ら体内で常に熱を生産しており、体温を一定に保っている

<恒温動物(内気温動物)>です。

しかし、爬虫類の体温調節は、外部環境の温度に強く依存しているため、太陽光、水温、地熱などの外部エネルギーを利用する必要があります。

この<変温式>の大きなメリットとして、体内で常に熱を生産するエネルギーをほとんど必要としない為、哺乳類と鳥類と比べ、相対的に食べ物から摂取する必要エネルギー消費量が低いのが挙げられます。

〇卵生・卵胎生

爬虫類は基本的に<卵生>または<卵胎生>とよばれる特殊な繁殖方式です。

<卵生>はそのままの通り、鳥類と共通で指定の場所に穴を掘るなどをして、卵を産み、地熱で温めます。

また、<卵胎生>はメスの胎内に卵を孵化させるという特殊な繁殖形式をとります。

哺乳類の<胎生>と混合されがちですが、母親の栄養を胎児に供給しているかしてないかで分けることができます。

また、卵を孵化させる外気温度によって、オスとメスが生まれる数にも大きな差があるのも大きな特徴です。

上の図は<ワニ目>一例に温度によるオスメスの出生の違いを示したものですが、30℃以下だと、オスのみ、30℃以上だとオスメスの両方という数にばらつきが見られます。

種は本能的に適正な温度で卵を産み孵化させていきますが、爬虫類の卵は異常な温度変化にも敏感で<地球温暖化>による影響も非常に大きいです。

〇絶滅危惧が多数

・アメリカワニ

VU:絶滅危惧Ⅱ類

ワシントン条約付属書Ⅱ

・インドガビアル

CR:絶滅危惧IA類

ワシントン条約付属書Ⅰ

・アカウミガメ

VU:絶滅危惧Ⅱ類

ワシントン条約付属書Ⅰ

・リュウキュウヤマガメ

EN:絶滅危惧IB類

ワシントン条約付属書Ⅱ

・インドシナウォータードラゴン

VU:絶滅危惧Ⅱ類

ワシントン条約付属書Ⅱ類

・ミヤコカナヘビ

EN:絶滅危惧IB類

国内希少野生動植物種

・キングコブラ

VU:絶滅危惧Ⅱ類

ワシントン条約付属書Ⅱ

爬虫類ですが、生物の中でも絶滅危惧種に指定されている数が非常に多いです。

2023年12月現在、レッドリストに登録されている種数は、哺乳類1339種、鳥類1354種、爬虫類が1848種と、数を見ても圧倒的に爬虫類が大半を占めています。

絶滅の要因としては、ヒトの活動による、環境汚染、農業や開発による森林伐採、食用、トロフィー、薬用、販売用の為の密猟や違法狩猟、餌の競合、外来生物による捕食など多岐に渡りますが、

特に爬虫類は森林伐採、プランテーション、外来種による捕食などの影響が著しく、住む場所を追いやられたり、繁殖場所が無くなったりします。

また、近年ヘビ類やトカゲ類は販売目的で種の3分の1、そのうちの野生個体が約90%が取引されています。

その為、爬虫類の多くは、国際取引の制限を行う条約<ワシントン条約>の付属書に多く混載されており、一部の種は施設での展示や学術研究を除き、輸出入が禁止されています。

その為、原産国の政府機関が発行する輸出許可書を輸入先の政府機関(税関)に届け出なければ輸入することはできません。

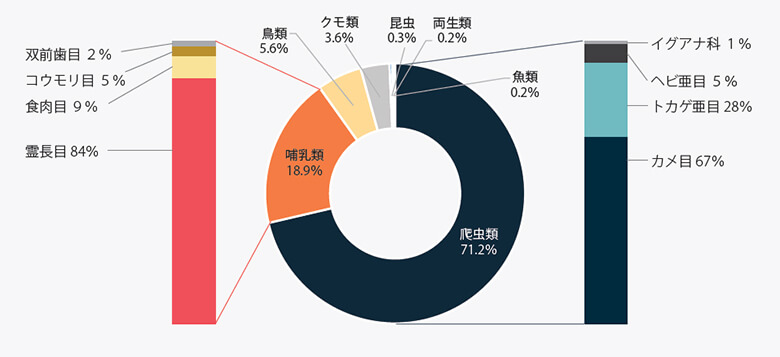

上の円グラフは日本の税関で生物種の密輸入が確認され、差し止められた割合ですが、7割近くが爬虫類を占め、主に、爬虫類ではカメ目が大半を占めており、67%と全爬虫類の半数以上を占めいています。

爬虫類が大半を占めているのには様々な理由がありますが、1つは、珍しい種が多いこと、2つは飼育の手間が犬猫より必要なく、飼育がしやすいこと、3つは爬虫類専門のペットショップやエキゾチックアニマルカフェなどの店舗が増え、そこで購入したり、相談がしやすいものが大きいかと思います。

インドシナウォータードラゴン

けものフレンズ3では、アガマ科の<インドシナウォータードラゴン>、コブラ科の<キングコブラ>が絶滅危惧種に指定されています。

関連記事

⇓

〇特定外来種

ワニガメ

国外のみに生息している動植物種が国内の生息地に生息している種の事を<外来種>と呼び、特に生物の身体、生命、財産に著しい損害を与えたり、その生息地における生態系を破壊する種のことを<特定外来種>と呼びます。

国内で登録されている外来種は約2000種以上、特定外来種は159種以上にまで及びます。

爬虫類は国外から持ち込まれたものが多く、飼い切れなかった、飼育ができない言った理由で、野外に話したり、箱などに入れ放置したりすることで、それが逃げ出し、大量に繁殖し、日本の生態系を攪乱し、在来種を絶滅に追い込んだり、最悪周りの人にも危害を与える危険性があります。

特に爬虫類で有名なのは<ワニガメ>、<ミシシッピアカミミガメ>です。

関連記事

⇓

今回のコラムは以上となります。

最後までご購読ありがとうございました。

リンク

〇前回の記事一覧

〇前回のショートコラム一覧

○<X>アラフェネさん