3月後半に観た映画です。

貧困や孤独、介護など現代の韓国が抱える社会問題に根ざした物語が展開するサスペンス。正規の住宅を失った低所得者層が、農業施設であるビニールハウスで暮らす事例などをベースに描く。主演は人気ドラマ「SKYキャッスル 上流階級の妻たち」のキム・ソヒョン。

貧困のためビニールハウスに暮らすムンジョンは、少年院にいる息子と再び新居で暮らすことを夢見ていた。その資金を稼ぐため、盲目の老人テガンと、その妻で重い認知症を患うファオクの訪問介護士として働いている。ある日、ファオクが風呂場で突然暴れ出し、ムンジョンと揉み合う際に床に後頭部を打ちつけ、そのまま亡くなってしまう。ムンジョンは認知症の自身の母親をファオクの身代わりに据えることで、息子と一緒に暮らす未来を守ろうとするが……。

ムンジョン役のソヒョンのほか、ドラマ「キング・ザ・ランド」のベテラン俳優ヤン・ジェソン、ドラマ「ザ・グローリー 輝かしき復讐」のアン・ソヨらが顔をそろえる。監督は本作が長編監督デビューとなるイ・ソルヒ。(以上、映画ドットコムより)

☆実はこの映画よりも同じ映画館で上映されていた「薄氷の告発」を観たいと思っていたのですが、小さいほうのスクリーンだったこともあり満席状態だったため、ほとんど同じ時刻に始まるこの映画を観ることにしたのでした。「半地下はまだマシ」というキャッチコピーは勿論あの「パラサイト 半地下の家族」を意識してのものだと思いますが、終盤の流れの前までは軽妙なやり取りの数々で結構笑える内容だった同作に比べて、こちらは最初からどっぷり暗く重苦しい内容で、そもそも主人公の住み家がビニールハウス、お金を稼ぐために介護士として失明した夫と認知症の妻の老夫婦の世話にいそしむ毎日、そこからどんどん悪い方へ悪い方へと話が進んでいくという救いようのない負の連鎖に見舞われ、やがてとんでもない悲劇へと向かっていくのですが、バレそうでバレない展開にはさすがに色々ツッコミたくなるも、途中で観ているのが辛くなりましたし、あえて観客の気持ちを揺さぶる作り手のあざとさみたいなものも感じてしまいました。

スウェーデンの国民的作家アストリッド・リンドグレーンによる名作児童文学「ロッタちゃん」シリーズの映画化第2弾。5歳の女の子ロッタちゃんと彼女の相棒であるブタのぬいぐるみバムセが巻き起こす、冬から春にかけての愉快なエピソードの数々を描く。

ある朝、ママが出してくれたセーターがチクチクするのが嫌で、ハサミで切り刻んでしまったロッタちゃん。気まずくなった彼女は、家出して、隣に住むベルイおばさんの家に転がり込む……。クリスマス、モミの木が売り切れでツリーが手に入らず、お兄さんもお姉さんも泣いてばかり。それでもロッタちゃんはあきらめない。復活祭の前日、パパがイースターエッグを買い忘れてしまうが、ロッタちゃんには名案があった。

日本では2000年1月に劇場初公開され、シリーズ2作あわせて37週のロングラン上映となる大ヒットを記録。24年3月1日より、2Kリマスター版でリバイバル公開。(以上、映画ドットコムより)

☆「ビニールハウス」で重苦しくなってしまった気分を和らげてくれることを期待して新宿から恵比寿へ移動しました。

はい、期待以上にほっこりさせてくれました。

作品自体は1990年代に作られたものらしく、何だか日本で言えばアニメ版「サザエさん」のタラちゃんをヤンチャな女の子にした感じですが、北欧ののどかな住宅地で家族やご近所さんたちの温かな愛情に包み込まれながらも、自我が芽生えたばかりのお年頃なのか生意気でワガママ放題にあばれまわるロッタちゃんがひたすら可愛いかったです。

ちなみに日本の歌とアコーディオンの人気姉妹ユニットチャラン・ポ・ランタンのももちゃんがいつもステージで手にしていたブタはこの映画でロッタちゃんが肌身離さず持っているバムセ(この名前を口にする時のロッタちゃんの独特のイントネーションがまた最高でクセになりそう)がルーツだったことを今更ながら知りました。

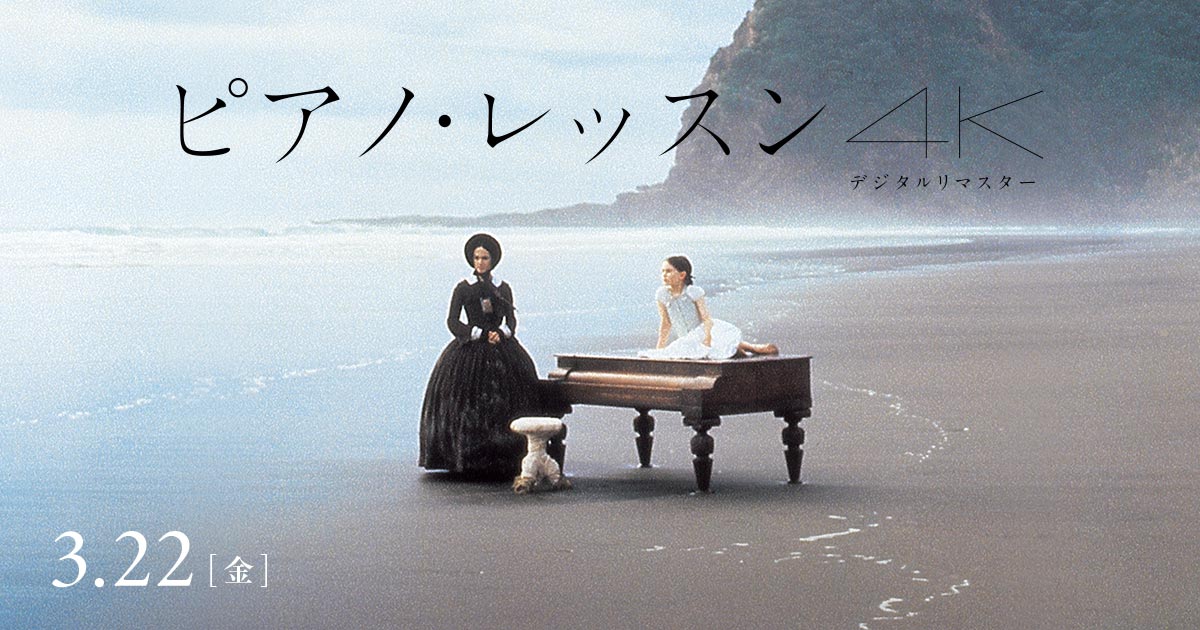

ニュージーランド出身の女性監督ジェーン・カンピオンが、1台のピアノを中心に展開する三角関係を官能的に描き、第46回カンヌ国際映画祭でパルムドールに輝いた恋愛ドラマ。

19世紀半ば。エイダはニュージーランド入植者のスチュアートに嫁ぐため、娘フローラと1台のピアノとともにスコットランドからやって来る。口のきけない彼女にとって自分の感情を表現できるピアノは大切なものだったが、スチュアートは重いピアノを浜辺に置き去りにし、粗野な地主ベインズの土地と交換してしまう。エイダに興味を抱いたベインズは、自分に演奏を教えるならピアノを返すと彼女に提案。仕方なく受け入れるエイダだったが、レッスンを重ねるうちにベインズにひかれていく。

第66回アカデミー賞ではエイダ役のホリー・ハンターが主演女優賞、娘フローラ役のアンナ・パキンが助演女優賞、カンピオンが脚本賞をそれぞれ受賞した。2024年3月、4Kデジタルリマスター版でリバイバル公開。(以上、映画ドットコムより)

☆う〜ん、まずシンプルな原題「The Piano」を「ピアノ・レッスン」という風に変えてしまった放題が、映画の内容に沿ってはいるのかもしれませんが、その内容がまた恋愛ドラマというよりは偏愛・もしくは変態ドラマとでも言いたくなるようなストーリーで、官能的ではあっても決して美しいとは思えなかった上、その背徳感が見ている側としても辛いものがありました。挙句の果てに娘を不倫相手へのメッセンジャーにしたことへも全く共感出来ず。

マイケル・ナイマンの音楽やスクリーンに広がるニュージーランドの荒い波の打ち寄せる海辺の荒涼とした美しさはあったものの、この作品の良さは私にはよくわからず、またマオリ族に関しても昔の西部劇のインディアンみたいな描かれ方になっていたのが気になりました。

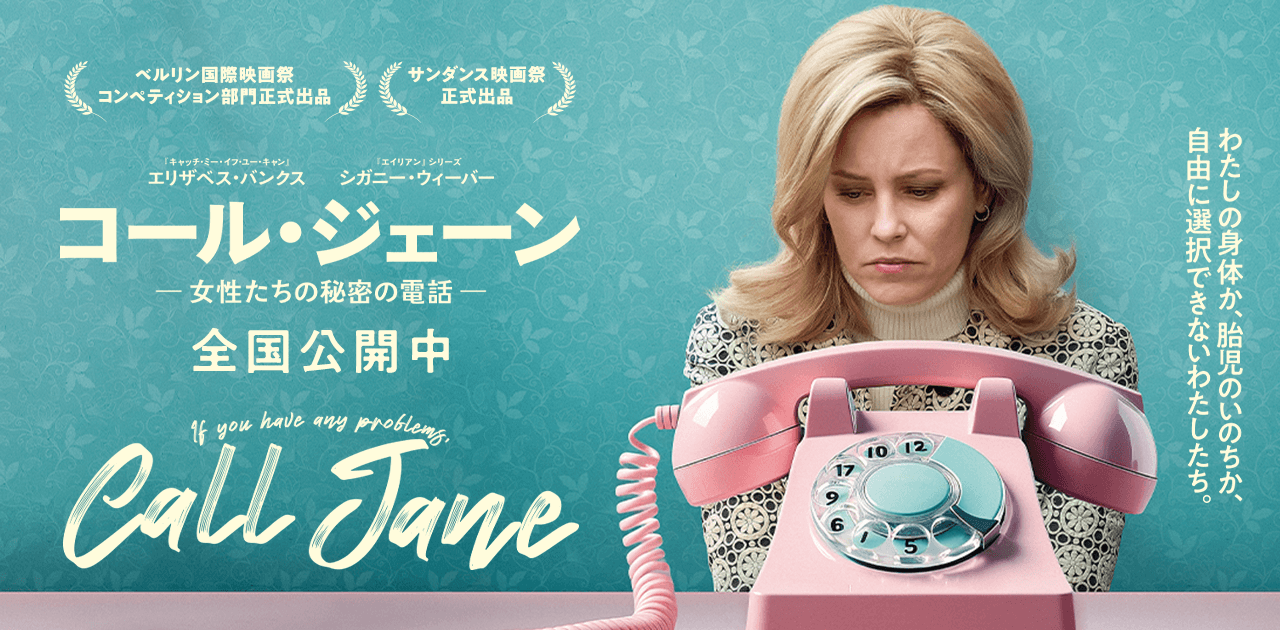

女性の選択の権利としての人工妊娠中絶を題材に、1960年代後半から70年代初頭にかけてアメリカで推定1万2000人の中絶を手助けしたとされる団体「ジェーン」の実話をもとに描いた社会派ドラマ。

1968年、シカゴ。裕福な主婦ジョイは何不自由ない暮らしを送っていたが、2人目の子どもの妊娠時に心臓の病気が悪化してしまう。唯一の治療法は妊娠をやめることだと担当医に言われたものの、当時の法律で中絶は許されておらず、地元病院の責任者である男性全員から手術を拒否されてしまう。そんな中、ジョイは街で目にした張り紙から、違法だが安全な中絶手術を提供するアンダーグラウンドな団体「ジェーン」にたどり着く。その後ジョイは「ジェーン」の一員となり、中絶が必要な女性たちを救うべく奔走するが……。

主人公ジョイを「ピッチ・パーフェクト」シリーズのエリザベス・バンクス、「ジェーン」のリーダー、バージニアを「エイリアン」シリーズのシガニー・ウィーバーが演じる。「キャロル」の脚本家フィリス・ナジーが監督を務めた。2022年・第72回ベルリン国際映画祭コンペティション部門出品。(以上、映画ドットコムより)

☆ブラス・ロック・バンド:シカゴのファースト・アルバムで"Prologue, August 29, 1968" (邦題:1968年8月29日シカゴ、民主党大会)という短いトラックがあり、デモ隊を警官が押さえ込んだ時の群衆の怒りのシュプレヒコール"The whole world's watching"(世界中が見ているぞ)がそのまま収録されていますが、この映画ではその場面を再現したシーンが冒頭で映ります。そこでまずいつ頃の時代だったのか、アメリカ国民ならわかるということなのでしょうけれど、時はまだ多くの州で中絶が認められていなかった1960年代、第二子を妊娠中に命に関わる病魔に見舞われ、中絶しなければ自身の命が危ないというのに、それが認められず、失意の中で見つけた中絶を世話する団体を偶然知り、家族にも内緒で手術を受け一命を取り留めた主婦が、今度はその組織と関わりを持っていき、自身がその手術を施すことになるというもの。

実話に基づくストーリーとのことで、本人が次第に使命感を持って組織の中で重要な立場となっていく過程が描かれていますが、正直なところ何の医療知識を持たない主婦が手先が器用だったからというだけで中絶手術を担うようになるというのはあまりにも無謀に感じたものの、当時多くの命の危険に晒された妊婦やレイプなどで望まない妊娠をさせられた女性がそうした組織に頼らざるを得なかった実情には唖然とさせられました。その後中絶の権利が認められ合法化されますが、そうした過程をあまり重い表現ではなくサラッと描いているのがユニークだと思います。

組織のリーダー役を演じたシガニー・ウィーバーの風格ある存在感に魅せられました。

劇中では当時のヒット曲もいくつか聞かれますが、ラスト・シーンからエンドロールにかけてジェニファー(現ジェニファー・ウォーンズ)のこの曲が流れてきて、ちょっとビックリでした。

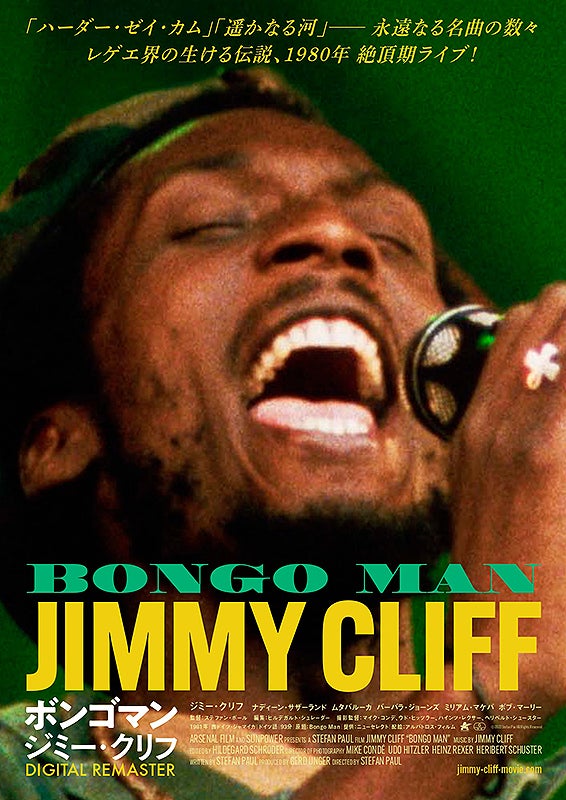

多くのミュージシャンに多大な影響を与えたレゲエ界の生ける伝説ジミー・クリフの絶頂期のライブツアーをとらえた音楽ドキュメンタリー。

沸き踊る情熱のリズムと反骨精神あふれる魂の歌声で、「ザ・ローリング・ストーンズ」のキース・リチャーズや「ザ・クラッシュ」のジョー・ストラマーらロック界のレジェンドたちからも愛されたジミー・クリフ。1980年、故郷サマートンで敢行したフリーライブでの地元愛あふれる演奏を皮切りに、南アフリカのソウェト、ドイツのハンブルグへと続くライブツアーに密着。ジミーが主演を務めカルト的人気を集めた同名映画の楽曲「ハーダー・ゼイ・カム」、日本では自動車のCM曲としておなじみの「遙かなる河」、ボブ・マーリーへの敬愛を込めて歌う「ノー・ウーマン、ノー・クライ」といった名曲の数々を披露する。

監督は「ボブ・マーリー ラスト・ライブ・イン・ジャマイカ レゲエ・サンスプラッシュ」のステファン・ポール。2024年3月、デジタルリマスター版でリバイバル公開。(以上、映画ドットコムより)

☆いわゆるカリスマはあまり好きにはなれない私にとっては、早世してしまったことでジョン・レノンらと共に何かと持ち上げられ続けるボブ・マーリーよりも、ジミー・クリフのようなリヴィング・リジェンドの方に惹かれます。

実際"Many Rivers Cross"や"Sitting In Limbo""I Can See Clearly Now"といった曲は彼のオリジナルを知る前から別のミュージシャンのカヴァーで聴いていましたが大好きな曲でした。

そんな彼のほぼ全盛期と言える時代の映像となれば、やはり見逃す訳にはいきません。やはり当時のジャマイカの社会的情勢を交えながらの映像となり、彼のライヴを堪能したいと思うと裏切られるかもしれませんが、彼の音楽背景を理解するにはとても良い映画だったと思います。

私が彼のライヴを観たのは1990年代でしたが、その時も歌われたボブ・マーリーの名曲が、彼の生前から歌われていたことを初めて知りました。

スウェーデンの国民的作家アストリッド・リンドグレーンによる名作児童文学「ロッタちゃん」シリーズを映画化。5歳の女の子ロッタちゃんと彼女の相棒であるブタのぬいぐるみバムセが、北欧の豊かな自然と大人たちの愛情に包まれながら過ごす春から夏にかけての日々を描く。

ロッタちゃんは風邪をひいてしまい、買い物に行きたいのにママが許してくれない。我慢できない彼女は、黄色いレインコートを着て雨の中へ飛び出していく。春にはパパの運転する車で湖へピクニックに出かけるが、バムセが行方不明になったり、お兄さんのヨナスが溺れそうになったりと大騒ぎ。誕生日、三輪車を卒業して自転車が欲しいロッタちゃんは、隣人の大人用自転車に乗ろうとする。

日本では2000年6月に劇場初公開され、恵比寿ガーデンシネマでシリーズ2作あわせて37週のロングランヒットを記録。24年3月22日より、2Kリマスター版でリバイバル公開。(以上、映画ドットコムより)

☆前の週に観た「はじめてのおつかい」がとても良かったので観ることにしましたが、今回はこちらの方が後から上映されているものの、実際はこちらの方が「ロッタちゃん」の最初の作品だったようですね。まぁ、どちらから先に観ても楽しめると思いますが、それにしてもロッタちゃんのわがままぶりに振り回されながらも常に温かく見守る家族や隣人たちの存在がいいですね。

また何年か先に観てみたいと思います。

それにしてもこのロッタちゃんを演じた女の子が今や30代後半で3児の母とは....(^^;)

川村元気による同名ベストセラー恋愛小説を、佐藤健、長澤まさみ、森七菜の共演で映画化したラブストーリー。

精神科医の藤代俊のもとに、かつての恋人である伊予田春から手紙が届く。「天空の鏡」と呼ばれるボリビアのウユニ塩湖から出されたその手紙には、10年前の初恋の記憶がつづられていた。その後も春は、プラハやアイスランドなど世界各地から手紙を送ってくる。その一方で藤代は現在の恋人・坂本弥生との結婚の準備を進めていたが、ある日突然、弥生は姿を消してしまう。春はなぜ手紙を送ってきたのか、そして弥生はどこへ消えたのか、ふたつの謎はやがてつながっていく。

主人公・藤代を佐藤健、現在の恋人・弥生を長澤まさみ、かつての恋人・春を森七菜が演じる。米津玄師「Lemon」など数々のミュージックビデオの演出を手がけてきた山田智和が長編映画初監督を務め、「新聞記者」の今村圭佑が撮影監督、「スワロウテイル」「キリエのうた」の小林武史が音楽を担当。(以上。映画ドットコムより)

☆サイモン&ガーファンクルの曲名と同じタイトルだったことから観てしまった映画で、内容に関しては始めからあまり期待していませんでした。

全くの偏見かもしれませんが、主人公の男女が抱き合っていたり見つめあったりしているショットがポスターなどに使われている映画(特に邦画)は大概がお涙頂戴の感動ポルノであると思っています(笑)。

ストーリーとしてはそれなりに面白くもあったものの、何だか辻褄の合わないところがあったりして、その辺は原作を読んでいないので何とも言えませんが、それ以前に主要人物いずれも心情的に共感出来ず、終わってみれば結局これも観た人を泣かすためだけに作られているようなあざとい作りの映画としか思えませんでした。でも、近年こうした「感動的」な映画が流行っているようにも感じられますし、それはそれで需要があるのでしょうかね? ひねくれモノの私にはどうも理解できませんが。