こんばんは。![]()

早速ですが、考えてみたいと思います。

第56回試験・専門知識

今回は気象ドップラーレーダー観測の原理についての問題です。本文の前半は従来の気象ドップラーレーダーの観測原理について、後半は二重偏波気象ドップラーレーダーの特長についての内容になっています。早速、下線部(a)から見ていきます。

大阪(高安山)の気象レーダー(「2018.3.22 大阪・高安山の気象レーダーへゆく。」 より)

(a)

本文にあります通り、気象ドップラーレーダーは、アンテナを回転させながらパルス状の電波を発射し、半径数百kmの範囲内に存在する雨や雪を観測しています。発射された電波は、雨や雪といった降水粒子にあたりますと散乱(レイリー散乱)が起きます。このうちレーダーの位置する方向に跳ね返って戻ってきた電波(後方散乱)があり、これを捉えて分析することで、降水域の位置および降水強度を求めています。電波は光と同じ速さ(約30万km/s)で進みますので、電波がレーダーから発射されて戻ってくるまでの時間を測定することによって雨や雪の降水域までの距離を測ることができます。したがって、下線部の内容は正しいということになります。

(b)

気象ドップラーレーダーの「ドップラー」とは、「ドップラー効果」ことを表わしています。例えば救急車が近づいてくるときの音と遠ざかっていくときの音の違いをイメージするとわかりやすいのですが、降水域がレーダーに近づいてくる場合は、降水粒子に散乱して戻ってくる電波の周波数は高くなり、遠ざかると低くなります。こうしたレーダーに戻ってきた電波の周波数のずれを利用して、動径方向の降水粒子の動きを観測することで降水域の大気の流れを捉えることができます。したがって、下線部の内容は正しいということになります。

(c)

(気象庁HP: 気象レーダー 「二重偏波気象ドップラーレーダーの観測原理」 より )

(気象庁HP: 東京レーダー(千葉県柏市 気象大学校) より)

「二重偏波気象ドップラーレーダー」は、2020年3月に東京レーダーで既に導入されています。従来の気象レーダーは、水平方向に振動する「水平偏波」という電波のみを用いて観測を行っていましたが、二重偏波気象ドップラーレーダーは、この水平偏波に加え、垂直方向に振動する「垂直偏波」という電波も同時に発射する特徴があります。したがって、下線部の内容は正しいということになります。

(d)

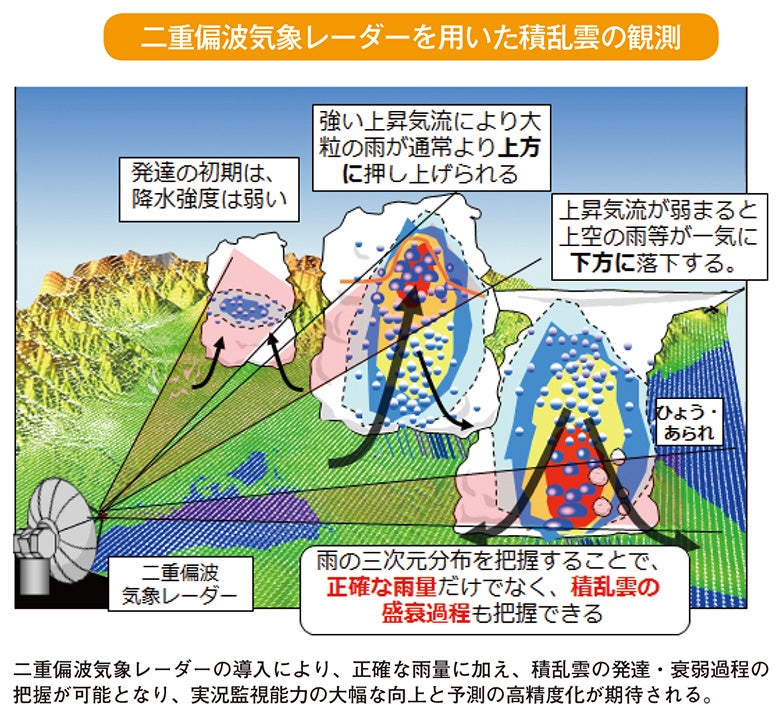

(気象庁HP: 気象業務はいま2018 「トピックスⅠ-4 気象レーダーの観測機能強化~二重偏波レーダーの導入~」 より)

二重偏波気象ドップラーレーダーでは、雨粒などに反射して戻ってくる水平・垂直の2種類の電波の違いを解析することで、従来の気象レーダーではわからなかった雨粒などの大きさや形を推定できるようになりました。これにより、雲の中の雨、雪、あられ、ひょうなど様々な種類の降水粒子の三次元分布を詳細に把握することが可能になり、降水の強さをより高精度に推定することができます。したがって、下線部の内容は正しいということになります。

よって、正解は、すべて正しく、⑤ということになります。

では。![]()