本州のヒョウモンチョウ 図鑑

ヒョウモンチョウの仲間の異常型

ヒョウモンチョウの仲間は

どの種類も一見判別が難しくて似ている姿ですね。

飛んでいる姿での判別が難しいのは云うまでもなく、

標本でさえも同定が難しいですね。

図鑑を持たないでフィールドに出かけた際に、

この蝶の名前は?なんて事で悩むことがないでしょうか?

避暑地のお花畑に飛んでるヒョウモンチョウの名前を気にした事はありあせんか?

本州に生息する全てのヒョウモンチョウの仲間を

標本にて紹介してみましたが、役立てたら良いでしょうね!

(ヒョウモンチョウの仲間ではないですが、ヒョウモンモドキの仲間も記載しておきました)

ヒョウモンチョウ(ナミヒョウモン)・コヒョウモン

ナミヒョウモンは通常ヒョウモンチョウと呼ばれ、

非常に似たコヒョウモンと云う別の種類も生息しています。

この2種は見分けるのが非常に難関な部類になります。

図鑑等では本州中部では混生する地域がありますが、

一般には、すみ分けている場合が多いと書かれています。

ちなみに長野県霧ヶ峰某地で同時期、場所で2種類が混生している事を確認していますが,

当地は採集禁止の場所が多いのでご注意下さい。

(霧ヶ峰では、ヒョウモンチョウと混生しているコヒョウモンはいないとの諸文を見た事があるので取上げてみました。当時に「この採集地が採集可能地域なのか?」を自然保護レンジャーに確認後に同じ場所にて採集しています)

なお近年はこの一帯は鹿害で食草を含む下草が食い尽くされ、蝶の個体数が激減しています。

ウラギンスジヒョウモン・オオウラギンスジヒョウモン

この2種類もよく似ていますが、

湿原や水田が広がる地域の周辺に森があるような場所を好んで生息しているのがウラギンスジヒョウモン。

高原や夏のスキー場など避暑地のような草原を飛んでるのがオオウラギンスジヒョウモンの場合が多いようです。

ただし、山上にある湿原周辺の場合は慎重に見分けなければいけません。

ウラギンスジヒョウモンの方が一足早く発生して飛んでいる姿を見かけますが、どちらも9月頃にも見る事が出来る蝶なのでその場合は注意が必要です。

オオウラギンスジヒョウモンは多数の個体が一か所で見られる場合が多いですが、ウラギンスジヒョウモンは周囲の他個体を蹴散らす事が多いので単独で飛んでいる場合が多いですよ。

またウラギンスジヒョウモンは減少傾向にある種類ですので出会える場所も限られています。

クモガタヒョウモン・ミドリヒョウモン

クモガタヒョウモン

ヒョウモンチョウ類の中で早々の季節に飛び始め、西日本では5月後半より見る事が出来ます。

ちなみに最近勢力を広げているツマグロヒョウモンが同時期に羽化している場合がありますが、

見分けるのは容易いです。

九州中部より北海道まで広く生息している蝶で、

嘗ては身近な場所にも見られましたが、近年は減少している場所も多くなりはじめています。

ミドリヒョウモン

山間部に向かうと、よく見かける蝶で、花に限らず地面などで休んでいる事も多い蝶です。

後翅の裏面が緑色に見える事から名付けられていますが、雄の翅表は赤橙色、雌は暗橙色で暗化が進んだ色彩の個体も多いです。

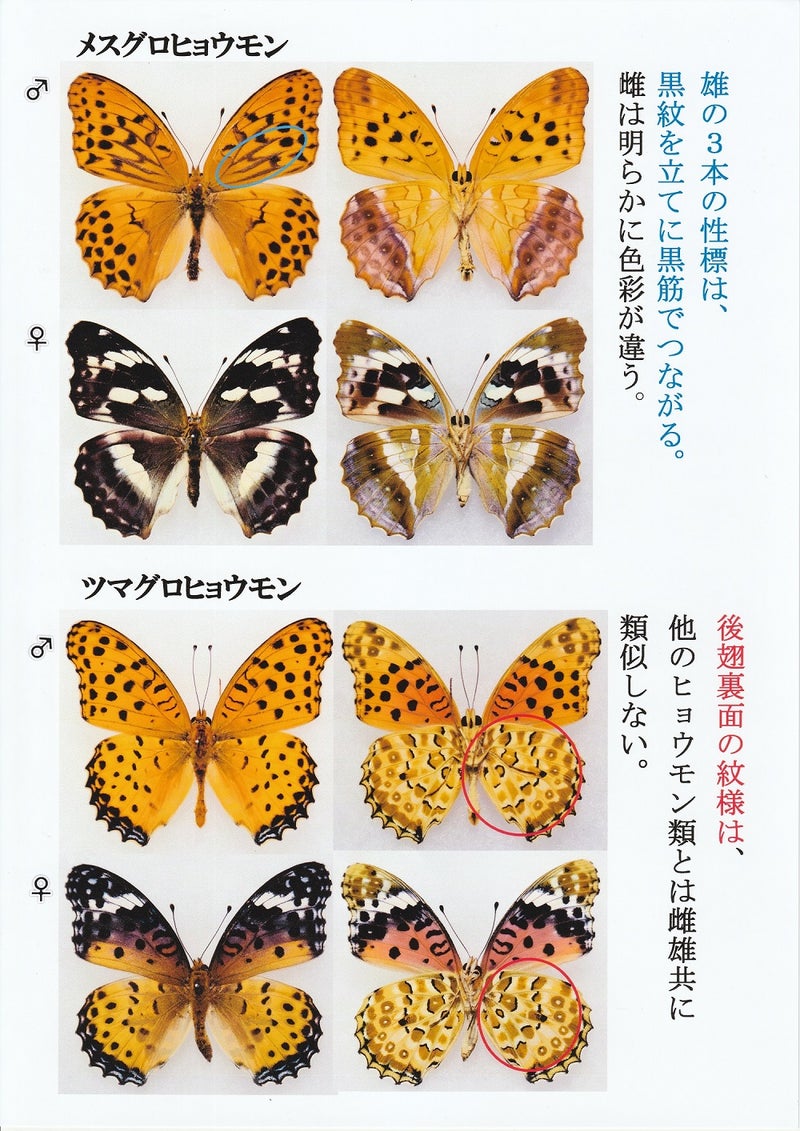

メスグロヒョウモン・ツマグロヒョウモン

メスグロヒョウモン

雄はヒョウモンチョウの特徴を備えていますが、雌は同じ仲間とは思えない程の色彩に違いがあります。

他のヒョウモンチョウと同じ発生時期にあたる事から見間違いも注意しなければいけませんが、日当たりの良い場所素早く飛んでる姿を見かけます。

クリやナラ類の樹上の花で吸蜜を見かける事が多い蝶です。

ツマグロヒョウモン

暖地性のヒョウモンチョウで国外ではオーストラリアまで棲息している種類です。

近年は関東地方にまで広がり、更に北に生息域を拡げています。

スミレの園芸種パンジー等で容易に繁殖する事から、

人間居住地を中心に広がる傾向があるようですが、

近年は山地に入っても見られる事が多くなりました。

私が子供の頃の1970年代においては兵庫県内では珍しい種類でしたが、

現在は一番多く見かける蝶になっています。

ウラギンヒョウモン・オオウラギンヒョウモン

ウラギンヒョウモン

国内広くに生息している蝶ですが、

近年は「サトウラギンヒョウモン」と「ヤマウラギンヒョウモン」に分類されています。

見分けるのは容易ではないので此処では専門的になりますので省略します。

高原、草原、居住地周辺に限らず、至る所でよく見られるのがウラギンヒョウモンです。

オオウラギンヒョウモン

嘗ては全国的に生息していましたが、現在は特に激減している蝶で野外では限られた地域でしか見られなくなっています。

ギンボシヒョウモンとその他の近似種

中部地方や関越方面の山間部の高原のお花畑ではギンボシヒョウモンが普通に見られる蝶です。

西日本や海岸部には見られなくて山地で見られる種類になります。

ウラギンヒョウモンと似ている為に野外にて見かける際には判別に苦労します。

(採集する。もしくは判別場所を写真におさめていないと名前を知るに難義します)

ヒョウモンモドキ

日本の14県に生息していた蝶ですが、現在は生息場所が激減した蝶で、

「広島県しか生息していません」と云われる蝶です。

最近も他府県で「人が立ち入らない某奥地で見かけた」なんて話も聞きましたが真偽のほどは??

「種の保存法」という法律で2011年より規制されている蝶で、現在は地域の有志によって種の継続に力を入れられている種類です。

ウスイロヒョウモンモドキ・コヒョウモンモドキ

ウスイロヒョウモンモドキ

次種コヒョウモンモドキとよく似ていますが、

生息場所と斑紋の違いで見分ける事が可能です。

やはりこの蝶もヒョウモンモドキと同様に、近年2016年に「種の保存法」に指定され保護対象になってしまいました。

現在、見られるのは兵庫県、岡山県、鳥取県の数か所の限られた生息地のみで、人の手によっての保護と監視が必要になってしまいましたが存続が深刻な蝶です。

ヒョウモンモドキは飼育累代においての弊害が少ないようですが、ウスイロヒョウモンモドキは累代を重ねると弊害で個体数が減るようですね。

コヒョウモンモドキ

以前に比べると、生息場所が激減している蝶ですが

未だ野外で飛んでる姿は見る事が出来る種類です。

鹿害が目立たない地域ではいまだ健全ですが、

長野県霧ヶ峰周辺は鹿害で食草が少なくなり見られない地域も出始めていますが、自然保護地域にはまだ飛んでる姿を見る事が出来ます。(撮影は可能ですが発生時期には多くの観光客が訪れているので邪魔にならないように)

注解

種の保存法について

国内に生息・生育する、又は、外国産の希少な野生生物を保全する為の法律で、要約すれば国内版ワシントン条約と云ったようなものです。

地域を定めず「種」を指定されていますので、野外品だけでなく飼育個体を含めて規制があります。

「天然記念物」より厳しく重たい法律になり、罰金や罰則が科せられる国内の動植物を守るための法律になっておます。

販売、オークション等の取引の際に写真を掲載しただけで取り締まり対象になり、

罰則が適用されますので、昆虫取引をされている方々も周知しておかなければ、

後日痛い目に遭うのでご注意下さい。

(国内産クワガタやカブトムシにも指定種があり)

また本文中には記載していませんが

「地域を定めて指定された採集禁止種」がありますので注意が必要です。

(例)

山梨県のコヒョウモンモドキ

長崎県のオオウラギンヒョウモン

大分県のオオウラギンヒョウオン

熊本県のオオウラギンヒョウモン

今回の更新記事は

図鑑が手元にない野外で説明や見分ける際に私個人的な使用目的で考えていましたが、

もしも皆さんにも利用価値があれば幸いなんですが~。

ただし長い期間を標本箱で眠っていただけに色彩が生き虫とは少し違いがあるかもしれません。

ご了承下さい。

私は昆虫の販売もオークションもしておりませんので、

種の保存法で該当する手持ちの標本の写真も添付させて頂いております。

本日は台風接近にてお盆休みの遠征を中止にし、数か月前から書きかけだったこのブログ記事を更新する事が出来ました。

(図鑑形式にするって!写真だけでも大変なんですね)

「台風!!日本国内では被害を出さないで おとなしく通り抜けて~!」