先日、三橋貴明さんのブログで、トルコの為替レートの暴落について述べられました。今回はその解説をしてみたいと思います。北海道で地震がありましたが、その件はもう少し落ち着いてからに。

トルコリラ急落と対外債務 8月28日

https://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/entry-12400899515.html

と言いますのも、大筋で言っていることはわかるのですが、具体的にちょっとよくわからない、と思ったからです。というわけで、調べてみました。間違ってたらすみませんがコメントで教えてください(笑) 結構のべ数日かけて調べて、書き直したりしています。

で、まず図解です

エクセルの改ページで作成したので、背景にページ数が入っていましたね^^;

そうそう、わかりやすくリラとドルの対比で書いてます。正確にはドルやユーロなどの外貨です。

目次

1.トルコリラが暴落した(急激なリラ安になった)

2.原因はアメリカの制裁とトルコの無策

3.利上げをすればよかった

4.利上げをすると物価が下がる

5.トルコは物価上昇率が非常に高い

6.買いオペによるリラ安ドル高

7.大量の対外債務の支払い危機

8.トルコ政府の為替防衛(リラ高誘導)

9.トルコ政府の限界

10.トルコへの外貨支援の手

編集後記:一番長期的に迷惑なのは国民

1.トルコリラが暴落した(急激なリラ安になった)

ドルとトルコリラの為替レートです。横軸は過去1年間です。で、右の方にピークがあって、ガクっと落ちてますね。これが8月12日あたりのことです。過去10年間で見ても、ずっとリラ安になっていました。

それがいきなり、さらに落ちたわけです。これだけ急激な変化だと、輸出や輸入の仕事の人はおっかなびっくりです。だから、急激な変化、乱高下は困ります。それに、巨大な地震があったら、その後の余震に続くように、為替レートは荒れ気味のようです。

2.原因はアメリカの制裁とトルコの無策

アメリカが茶々入れるのも原因ですが、あくまできっかけかなと。なぜなら、トルコのエルドラン大統領も、マクロ経済的にはダメな「国債金利を下げること」を主張していたからです。原理はあとで説明しますが、国民は「そうはいっても、利上げをするだろう」と思っていました。しかし、この大変なときに、国債金利は”据え置き”。つまり「無策」で、何もしませんでした。

トルコリラ16円台まで急落の原因は?2018年の暴落が異常な理由

http://kawase-fx-lab.com/blog-entry-332.html

本来であれば利上げによってインフレを抑える必要があるのですが、エルドアン大統領は逆に「利下げ」を一貫して主張し続けており、実際に先月の政策金利発表では、市場予想が1.0%の利上げであったのに対し、実績は据え置きとなり、トルコリラは大きく下落しました(リラ高になりました)。

3.利上げをすればよかった

さて、それではなぜ国民は「利上げ」を求めていたんでしょうか?それはトルコ国内の物価が高いからです。

4.利上げをすると物価が下がる

まず、原理を言えば、

1.国債金利を上げることで、

2.民間金利を上げ、

3.投資を減らすことで、

4.GDPを下げ、

5.GDPと連動した物価を下げる。

↓投資とGDPについては以下の通り。

そしてGDPと物価が連動しているのは以下の通り

さて、では実際にトルコの国債金利がどうなっているか、見てみましょう。10年物の国債金利が基準と聞きますが、まぁ1年物です。日本だと1年2年物の国債金利がマイナス金利になっていたりして、これはこれで比較が面白いです。

<トルコ国債 1年 金利の推移 1年間>

1年間の金利の推移です。やはり最近になって、急に金利が上がっていますね。設定を変えて、過去5年を見ても、だいたい金利12%くらいをずっと保っていました。つまり最近は余計に物価を抑えたいようです。一年間100万円を預けておいたら112万円になって返ってきます。すごい、と喜んでいいのか悪いのか。

では今度は物価を見てみましょう。

5.トルコは物価上昇率が非常に高い

<トルコ・消費者物価指数(CPI)前年比>

はい。予想通りです。すごい物価ですね。2018年に入ってさらに上昇してきています。で、こんなに上昇しているってことは、当然給料だってガンガン上がっているはずです。値上げした分って、まるまる利益になります(原価も上がるでしょうが)。そうなってないと、物価上昇・・・値上げして得た利益はどこいった?という話です。それがちゃんと給料として分配されていないと国民は生活できませんから。

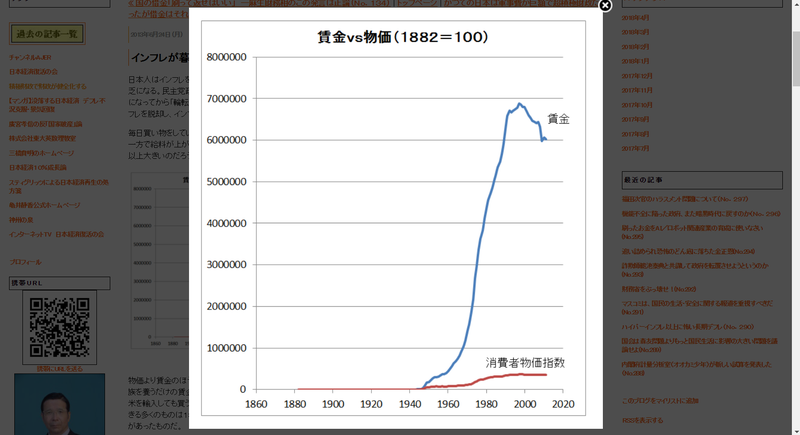

さて、そんな給料と物価の関係は、過去の日本を見てもらうとわかりやすいです。

<物価以上に賃金が増加するのが歴史の常>

2つのグラフは同じデータですが、縦軸が違います。

どちらも、物価以上に給料が増えているのがわかります。近年は不況な分、物価以上に給料の減少がすさまじいですが。。というわけで、トルコも物価が上がっている以上、好況です。だから、海外からも株式投資が好評なんでしょう。ただ、好況過ぎて、物価が上がって、国内では文句が出ていると。

とりあえず、日本と違ってトルコは、年間で物価15%UPするほど、すごい好景気です。それだけ政府が支出を増やして、GDPを増やしているわけです。

6.買いオペによるリラ安ドル高

そのお金はどこから来たか?もちろんその財源として、リラがどんどん印刷されて増えているんでしょう。だから、国内の景気が過熱すると同時に、リラの通貨量が増えてリラ安になり続けました。

今見てきたように、トルコは物価が高く、貯金ができません。年間10%の物価では、貯金100の価値が91になってしまいます(貯金が減るわけではなく、周りの値段が上がってしまうため)。

10年も経てば、10年前の貯金では40しか買い物できません。60歳で定年して、一切稼がないなら、70歳のときには、1000万あった貯金が、手付かずでも390万相当しかないことになります。だから、余計に「どうせ減るなら使ってしまえ」と。だから、そうした景気過熱も現象のひとつですが、大量のリラでリラ安ゆえに、ドル高という逃げ道があります。

例えば1ドル3リラが、1ドル6リラになってしまったとしましょう。これではリラの価値は半分(リラ安)です。もし、最初に30リラで10ドルを買っていたら、あとで10ドルを60リラにできました。というわけで、トルコの民間は外貨を過剰に貯め込んできたのでした。使いきれないお金はとりあえずドルにしておけ精神です。

それは資産だし、いいんですが、トルコ国内は好景気だから、トルコの企業は外国からお金を集めてでも「投資」をしまくっていて(日本のバブルみたいな状況がずっと続く感じ。土地や建物買うのも多い?トルコ国内ニュース見ればわかりそうですね)、海外の投資家も、トルコの株は、好景気で利回りが非常にいいから、たくさん買っていたんですね。その結果が三橋さんの掲載したグラフですね。

7.大量の対外債務の支払い危機

対外負債が、多すぎです。こんなにあるから、急激なリラ安=ドル高は、返済が大変だから、悲鳴が上がるわけです。それはそれとして、ではまず、最初に述べた利上げと為替の関係も見てみましょう。

5.国債金利と為替レートの関係(日本

金利が上がるほど、為替レートが下がっている様子が見受けられます。逆もまたしかり。というわけで、トルコでは、利上げをすることで、物価も下げられるし、今回ならリラ安を食い止めることもできたわけです。それをしないからびっくりと。ともかく、普段から利上げはしていたので、トルコは長年ゆっくりとしたリラ安でした。これくらいなら輸出も有利でいいわけで。

しかし、急激なリラ安は勘弁、ということなんでしょう。外貨の支払いで資金ショート、黒字倒産が続発しては、さらに暴落の連鎖が続いてしまいます。というわけで

8.トルコ政府の為替防衛(リラ高誘導)

その尻ぬぐいというのが、外貨の運転資金がショートして黒字倒産にならないために、国内にドルを渡して、リラ高に誘導することです。つまり銀行に「リラを買い取って、ドルを渡すよ」とお触れを出します。同時に、回収したリラをシュレッダーにでもかけてしまえば「リラが消滅」しますよね?リラの量が減ったので、希少価値が上がりました。するとリラ高になるわけです。これが為替防衛です。

9.トルコ政府の限界

しかし、三橋さんのブログでもトルコの外貨の状況を書いていたように

外貨準備 - 野村アセットマネジメント

https://www.nomura-am.co.jp/market/news/20180703_B0DAA34A.pdf

トルコは対外債務(ドルなど借金)に対して、準備していた外貨準備高が少ないです。これ、トルコ政府も外貨が足りなくなったらどうするの?って話です。どうするって、ショートするしかないですから、するとデフォルトってことになります。株価、為替が暴落します。

中国なんかは、この為替介入の逆で、民間の外貨を買い取って、準備高を増やしてます。そして、外貨を買い取るために、元を印刷して増やし、通貨量を増やしています。だから元安にもなり、輸出が強くなります。こうした、外貨準備高を増やす行為を普段からやっていれば、こういうときに、トルコのように、対処できるわけです。

10.トルコへの外貨支援の手

ドイツ、トルコの経済混乱収束に協力 カタールも直接投資表明 トルコショック 中東・アフリカ 2018/8/16 9:30

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34204070W8A810C1EAF000/

アメリカが茶々入れて、トルコ大統領が自爆した件ですが「外貨貸してやるよ」ってことで、ドイツとカタールが表明してくれました。

【カイロ=飛田雅則】トルコのエルドアン大統領は15日、ドイツのメルケル首相と電話で会談した。メルケル氏は「トルコ経済が強くなることは、ドイツにとっても重要だ」と述べ、通貨リラの急落など経済混乱の収束に向けて協力する考えを示した。カタールも同日、トルコへの直接投資を表明した。

トルコと関係が深いカタールのタミム首長は15日、首都アンカラでエルドアン氏と会談し、150億ドル(約1兆6千億円)の直接投資を表明した。ロイター通信は資金は通貨や金融機関の安定に使われるとする金融当局者の見方を伝えた。

一応の危機は脱したということでしょう。しかし、今回のせいで安定していた為替レートがしばらくは細かくジグザグに荒れるみたいです。本震があって余震が続く。本震規模の余震がまたあるかもしれないから、しばらく注意していきましょう、って感じかと思います。

まぁ、優しいから融通してくれたわけではありません。トルコの悪化はEU圏も巻き込まれるからドイツが名乗りを上げただけかと思います。だって、EU圏はトルコ嫌いですし。EUに加盟させませんから。しかし、そのおかげでリラを廃止してユーロに統一されていません。もし加盟していたらリラでの政府支出ができないために、他のユーロ各国のように、先の見えない不景気だったでしょう。

トルコ大統領「EU加盟交渉難航は宗教が一因、状況次第で断念も」2017年4月26日(水)13時45分

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/04/eu-68.php

トルコがEUに入れてもらえないのは、宗教のためですか。 - 西欧... - Yahoo

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11120092421

まぁ、これも他人の泥沼ですから、口出すな、って感じかと。

答えもすぐに出ないし、出ても感情的になるやつっぽいですし^^;

以上、トルコ暴落の状況についてでした。そこからのさらにまとめは編集後記に記載しました。

◆ よかったらシェアやツイートください ◆

ランキングはクリックいただけると多くの人に読んでいただけるようになります。

ちなみにCTRL+左クリックで、別タブでリンク先ページを開けます。

----編集後記----

<まとめ>一番長期的に迷惑なのは国民

さてはて、今回の急上昇、急落で株式投資を失敗した人もいるでしょうが、自業自得です。。しかし、こういう人たちが暴落を加速させるので、いかんともし難いわけですが、金融市場のルールを制定しない限り、コントロール不能です。考えてもしょうがないです。

というわけで、原因はきっかけのアメリカ、トルコ大統領の勘違いと無策、と。コントロールできるのはここです。コントロールというか、余計なことしないで、シャンとしてくれ!って感じでしょうか。トルコで生活していた人は何もしていないのにとばっちりです。輸出品や輸入品の値段がしばらくの間、乱高下します。国民が一番の被害者です。

だから、外貨に依存した経済は、外国のちょっかいも食らうし、投資家にかき回されるし、弱いです。だから、外国からお金を借りすぎると良くない、ってわけですね。反面、日本は外貨準備高がトップ2です。ちょっと2013で古いですが。この時点でも中国の準備がすごいですね。

2013年度 世界の外貨準備高ランキング!その影響は?

http://polestar-hk.com/plan/polestar-official-blog/20140128/

また、日本は純輸出がGDPの1%しかありません。つまり、外国の経済に頼っていないわけです。輸出の落ち込みは、経済的な数字の面では、政府がお金を出せば、いくらでもすぐに挽回できます。

だから、本当なら日本はあとは軍事面や資源面などを頑張るのが普通、、なんですが今回はトルコの話です。私もいろいろと参考になりました。さてはて、こういうことを見て、グローバル国家を目指せ、輸出を拡大せよ、アメリカの下になびけ、というのがいつまでも必要なのか、再考していただければ幸いです。

・・・最後に。GDPを低下させて、物価を下げたいなら、消費税を上げて、消費を下げる手もあったような。まぁ消費税はほいほい変更できないですが。利上げは政府が売ってる新規販売の国債金利をいじるだけだし。しかし、とりあえずは中国みたいに、トルコ政府が国内の外貨を集めておけばよかったですね。