2014年07月26日(土) 晴れ

昨日、2日目のオルセー展に行ってきました。

ミニ図録を捲りながら、作品の思い出に浸りました。

・ウナギとヒメジ(エドゥワール・マネ 1864年)

(2回目の感想)

取引規制対象種になっている“欧州ウナギ”が中国から輸出されていたというニュースが流れておりましたが、まさにこの絵に描かれているのが、“欧州ウナギ”なんですね!

ヨーロッパでも古くからウナギが食されてきたようです。

って、また、ウナギの話かいっ!?という感じですが、絵は貴重な歴史・風物資料でもありますよね。

・晩鐘(ジャン=フランソワ・ミレー 1857-59年)

(2回目の感想)

2度目に見て気付いたのは、男性は完全に逆光だけど、女性の方には夕陽が当たっている。

その光が祈りを捧げる人に荘厳さを与える効果を発揮しているのだと思った。

男女共に夕陽に向かって祈るという構図では、ここまでの厳かな雰囲気は醸し出させなかったと思う。

・落穂拾いの女たちの招集(ジュール・ブルトン 1859年)

(2回目の感想)

2回見ても、やっぱりこの絵はいい!

ブルトンって農村で働く女性を数多く描いている画家だったのね。

ミニ画集で見開きで紹介している絵は、この絵と「ヴィーナスの誕生」だけ。

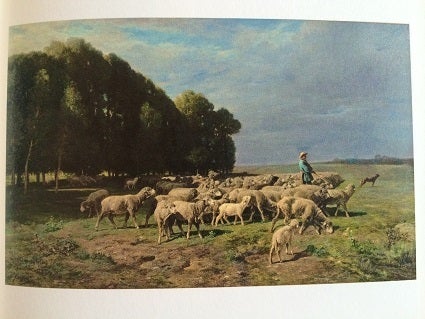

・羊の群れのいる風景(シャルル・ジャック 1860-61年)

・セーヌ河畔の葡萄の収穫(コンスタン・トロワイヨン 1860-62年)

(2回目の感想)

コロー、ミレー、テオドール・ルソー、トロワイヨン、ディアズ、デュプレ、ドービニーの7人が「バルビゾンの七星」と呼ばれているらしいけど、こちらはそのうちの一人、トロワイヨンの作品。

私がいままで見てきたバルビゾン派の作品は暗い色調のものばかりだったけど、今回見たシャルル・ジャックもトロワイヨンも暗くないところが好き。

そして、前回見た時は夕方の絵かなと思ったけど、二つの作品ともに午前中の絵じゃないかな。

「葡萄の収穫」の荷車もカラですし、収穫を始めたところという気がします。

・フランス遠征、1814年 (エルネスト・メッソニエ 1864年)

歴史画はあまり好きではないけど、この絵は踏み荒らされた雪道の描写がいい。

1814年、パリが陥落して、ナポレオンは退位させられた。

・ミラモン侯爵夫妻と子どもたちの肖像(ジェームズ・ティソ 1865年)

(2回目の感想)

肖像が並んでいるコーナーで、多くの人がこの絵の前で足を止め、じっくり見入る。

侯爵一家の生活が垣間見られるようで興味深い絵だけど、この絵が放つ一種の“奇妙さ”が人の目を惹くのだと思った。

その奇妙さの原因は、抱かれている女児。

2歳くらいかと思うけど、周囲に比べて、やたら顔をデカいのだ。

抱いている母親よりも、横にいる父親よりも顔がデカい。

ここだけ縮尺が狂っているようだ。

顔も人形のように無機的。

この絵の放つ奇妙さは画集ではまったく味わえない。

是非、本物の絵の前で見入って欲しい。

(今回のオルセー展には来てなかったけど)草上の昼食(マネ 1862年―63年)

マネが1863年のサロン(官展)に出品した『草上の昼食』は、「不道徳だ!」と一大センセーションを巻き起こしたそうだ。

当時描かれた裸婦は神話や歴史画の中で描かれてるアカデミックなものであったけど、

マネは服を脱いでピクニックを楽しむ“退廃的な裸婦”を描いちゃったもんだから、世間は大騒ぎ。

男性二人は服を着ている分、エロさと、隠微さが際立つ。

左下のバスケットの下に脱いだ服まで描いているあたりがリアルだ。

『草上の昼食』は、19世紀後半以降の西洋絵画史に多大な影響を及ぼし、パロディ・オマージュの類の作品が多数描かれた。

今回は、モネの『草上の昼食(1866年)』、セザンヌの『草上の昼食(1870年頃)』がやって来ました!

・草上の昼食(クロード・モネ 1865-66年)

2回目にモネの『草上の昼食』を見て思ったのが、意外と光の表現がシンプルだということ。

男性の肩先、女性のドレス、ピクニックシートに木漏れ日が射し込んでいるけど、どれも地の色に白を混ぜただけの絵具を重ねているだけ。(に、私には見える。)

これだけの単純な表現で十分に光を描けるものなんだなぁ~と思ったのでした。

前回はほぼスルーしたセザンヌの『草上の昼食』。

今回は『草上の昼食』繋がりで、じっくりと見ました。

小さな作品です。

正面から見る限り良さはあまり感じませんが、右斜め45℃から見ると実に魅力的な作品。

リズムと流れがあるというか。

この良さはやはりオリジナルを見ないと味わえない。

・牧歌(ポール・セザンヌ 1870年)

タイトルは『草上の昼食』ではないけど、こちらの絵の方がよりマネの『草上の昼食』に似ている。

着衣の男性と裸婦という取り合わせは、やはり退廃的。

人物の描き方はいかにもセザンヌ。

・花瓶のキク(アンリ・ファンタン=ラトゥール 1873年)

ラトゥールのこの菊の絵が好き。

今回、ラトゥールの作品は3点ありました。

・デュブール家の人々(アンリ・ファンタン=ラトゥール 1878年)

・テーブルの片隅(アンリ・ファンタン=ラトゥール 1872年)

前列左よりヴェルレーヌ、ランボー、L・ヴァラード、E・デルヴィリィ、C・ペルタン、

後列左よりP・エルゼアル・ボニエ、E・ブレモン、J・エカール

ランボーはフランスが生んだ天才詩人。

・灰色と黒のアレンジメント第1番(ジェームズ・アボット・マクニール・ホイッスラー 1871年)

前回来たとき、ホイッスラーってアメリカの画家じゃなかったけ?と思っていました。

たしか、彼の作品をメトロポリタン展か、西美で見たことがあったような・・・。

wikiを見たら、アメリカ人だけど、パリで美術を学び、イギリスで活躍した画家だとか。

こちらの作品は、病気で衰えている実母を描いたものだとか。

この絵を眺めながら先日亡くなった義母を思い起こしていました。

ラトゥールをイギリスに紹介したのはホイッスラーだったそうで、そういった繋がりも知っていれば、今回のオルセー展も一層、興味深くなったかもしれない。

なんたって、詩人のランボーも「名前は聞いたことがある」という程度の知識しか持ち合わせていないので。

と、いうわけで今回のオルセー展、2回とも存分に楽しめました。

いつか、パリのオルセー美術館に行って、マネの『草上の昼食』と、ギュスターヴ・クールベの『世界の起源』を見たいです。

クールベとホイッスラーの間にも親交があり、クールベのお気に入りのジョーというモデルがホイッスラーの恋人だったとか。

クールベがジョーをモデルに『世界の起源』を描いたことで、ホイッスラーと喧嘩別れしたという説もあるらしい。

あ~~~、またまた下世話な興味の方に向かっている自分が情けない。

でも、一層、オルセー美術館に行きたくなった。