次は144MHzオールモードハンディ機、FT-290です。

ものすごく久しぶりに電源を入れたら音が全く出ず。

何でかなっていじくっていたら数分後に小さな「サー」音が聞こえだし、数分後に普通に聞こえる様になりました。

この症状はIF検波段から低周波増幅器のあたりの電解コンデンサの容量抜けだと思われます。

回路図を見ながら一番疑わしいと考えたのがオーディオアンプμPC575C2の下記赤丸の電解コンデンサです。

この電解コンデンサの容量を小さくするとオーディオのゲインが下がり出力が出なくなる為です。

もう一つの不具合症状は周波数ドリフトです。

FMを聞いていたらわからなかったんですがSSBを聞いていると会話の音声が時々ス-っとおかしな音になる。

これは周波数が勝手にずれてくるドリフトです。

PLL方式の無線機で温度ドリフトは考えにくい。

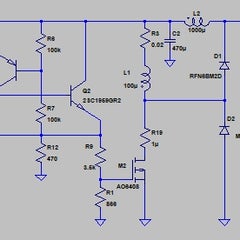

こちらも回路図を見ながら考えたんですがPLLの元になるXTAL発信周波数がほんの少しズレ、それがPLLにより逓倍(厳密には逓倍ではありません)されることで周波数のズレが増幅された結果だと考えました。

PLL用のXTAL発信がズレるとしたら電源電圧くらいしか考えられません。

回路図を見るとXTAL発信回路は「レギュレータユニット」で作られた約5Vの超安定化直流電源で動作しています。

どうやらこのレギュレータユニットの安定化のための電解コンデンサが怪しい。

下記図の赤丸の6つの電解コンデンサをすべて付け替えてみてどうなるか確認します。

蓋を開けてバラシて行きます。

これがレギュレータユニットです。

電解コンデンサをすべて付け替えましたので元の場所に戻します。

次にオーディオアンプμPC575C2のコンデンサを付け替えます。

47μF 16Vの電解コンデンサなんですが部品ケースを見たらちょうどよい47μF 16Vのタンタルコンデンサが出てきたのでタンタルに交換します。

調整用ドライバの先の黒く丸いのがタンタルコンデンサです。

予定した部品の付け替えが終わったので通電動作させると調子良く動いてます。

以前から液晶に出ている周波数と実際とのズレが気になっていたので調整しておきます。

基準信号が欲しいのでXTALマーカーをでっちあげます。

手持ちの12MHzのXTAL振動子がありますのでこれを自作のデジタルディップメーターのコイルの代わりに刺すとXTALマーカーが出来上がります。

ディップメーターのダイヤルバリコンを回して12.00010MHzくらいに合わせます。

これの12倍の144.0012MHz付近にFT-290のダイヤルを合わせます。

電波形式はUSBではなくCWにします。

下記の調整個所をドライバでまわして無線機からの音がだいたい550Hzくらいに聞こえるところに調整したらOKです。

以上で作業完了なので組み立てなおします。

写真右下に今回取り外した電解コンデンサが映っています。

まだ半日程度しか動作確認できていませんのでもうしばらく様子をみたいと思います。