松田優作や矢沢永吉のスペシャル番組を見たり、

気づいたことを。

結構、重要なんで。

タイプ8というのは本能(感覚)型であるにもかかわらず、

非常によく「思考」を使うという印象がある。

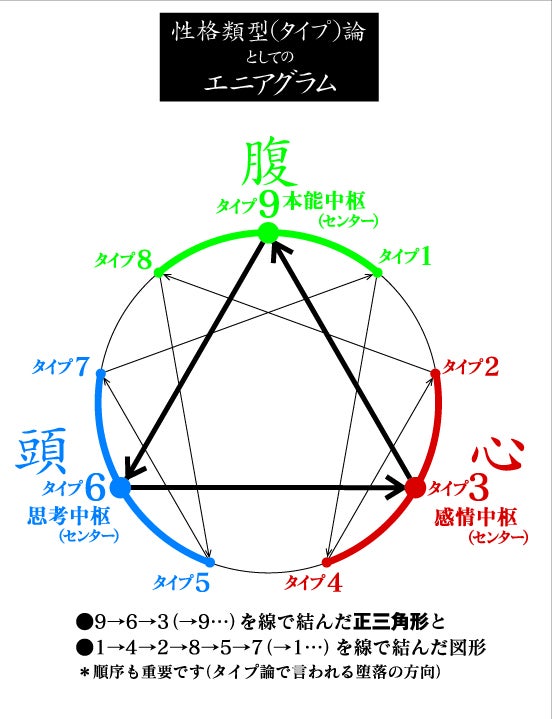

この「思考」というのは、エニアグラムの力学上で言えば、

タイプ8にとっては不健康な方向と言えるのだが、

結果が悪いとは一概に言えない。

むしろ良い方向へ向かう機動力ともなるようだ。

(悪いのは「自我を守るために」この「思考」を言語化する段階である。 自我を守ることを超えた言語はもちろんこの限りではない。グルの言葉はその典型である。矢沢永吉はその点でも超一流のところがあるように思える。)

完全に堕ちてしまった妄想的な思考は

それこそ完全に病的(タイプ8→タイプ5)であるが、

エニアグラムの力学上、弓を引くが如くの動く思考の使い方は、

あまり悪い印象を受けない。

(つまり、堕ちる方向の力学が健康へ向かうための動力や助けとなるということ。シーソーのように。そして自分の持ち味である行動力を使って「感情(タイプ3や2)」の方向へ向かう)

ボクがよく言うのは、 つまり、

一部のエニアグラムの表現が、不健全な方向を

「堕落形態」と表現するために誤解を招くことがあるが、

それは必ずしも「悪い」方向ではないということ。

ただ、その状態は本人にとって(自覚があるなしに関わらず)

キツくつらい状態であるということは確かである。

しかし、そのキツくつらい状況は必ず何らかのチャンスをはらむ。

このチャンスをぎりぎりのところで掴めるぐらいには健康でありたいものだ。

タイプ8の「思考」はこの時のカギのような感じもある。

というか、カギとして当のタイプ8がこの「思考」を使おうとするように見える。

ある程度健康なタイプ8の「思考」は意外に冷静である。

本能型とは思えぬくらい。

(先にも言ったように、言語化する段階で問題は起こる。言語化は自我の支配下にあるので、いわゆる「思考のスコトーマ(盲点)」に陥る。詳しくはタイプ5の解説で述べたい。タイプ8と口論になった時にこのことを感じるはずだ。「力」で言いくるめられるかもしれないが、なにかがおかしいとね。笑)

そもそもタイプ8は質実剛健であるから、

目的のために「思考」を道具として使えるのではないか、との印象も受ける。

余談ではあるが、その「目的」が意外に曖昧なことがあるが、

それは本能型(=能天気)だから目をつぶろう。笑

同じ本能型のタイプ1の思考と比べればその違いは明白な気がする。

ボクがタイプ1なんで良く分かる。笑

タイプ1の「思考」は相当に健康な状態でもない限り、

なかなか自分のこだわりのようなものと切り離すことが出来ない。

そのためどうしても「冷静」とは言えない思考である。

タイプ1は全く質実剛健ではないからね。苦笑

さて、

ボクの観察では、 この冷静な「思考」を使うタイプ8は、

ほぼタイプ7のウイングを持っていると思える。

つまり、逆にタイプ9の方に寄っているタイプ8には

この「思考」を使うのはなかなか難しいのではないだろうか。

それにはエニアグラムの図形的、力学的な理由があると思う。

単純に、タイプ7のウイングがあるというのは、

思考型(タイプ7はタイプ6をコアに持つ思考型)により近いということ。

2点目に、そのウイングであるタイプ7が、

健全な方向としてのタイプ5(思考型)に向かうということ。

(タイプ7→タイプ5)

(ウイングという考え方を取り入れているR・リソも、ウイングも同じようにエニアグラム上を動くとしている)

もちろんタイプ5は「思考」のプロフェッショナルである。

ここが、タイプ7のウイングを持つタイプ8の面白いところと思える。

タイプ8として、タイプ6やタイプ5に堕ちる方向としての「思考」と、

ウイングのタイプ7がタイプ5へ向かおうとする健全な方向としての「思考」が同居している。

観察していても確かにそう見える。

一連のことは、

タイプ1がタイプ4的な鬱的な内向性を持つことが

一概に悪いとは言えないのと同様である。

その状態は確かに本人にとって(自覚があるなしに関わらず)

キツくつらい状態であるが、

それがなければタイプ1というのは、ただの(見かけだけが立派な)

全く鼻持ちならない理想主義者であるかもしれない。

タイプ1が豊かな「感情」を持ちうるのは「堕ちる」先がタイプ4である可能性は、

ボクの実感としても高い。

さらにタイプ2(感情型)のウイングを持つタイプ1は、

より「感情」を使える可能性が高いのではないだろうか。

(ちなみにボクはそうである)

上記の場合と同じようにタイプ2がタイプ3をコアにもつ感情型であり、

さらに健全に向かう方向がタイプ4だからである。

(タイプ2→タイプ4)

長いメモになった。

専門的になってしまったのであくまでもメモ、ということで。