<このページでは、『日経ビジネス』の特集記事の

概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>日経ビジネスの特集記事(104)ソニーが変われぬ 10の理由2015.04.20

今週の特集記事のテーマは

戦後間もなく発足し、日本経済をリードしてきたソニーが

苦しみ続けている。

バブル崩壊後に陥った負のスパイラルから抜け出せず、

世界で圧倒的なブランド力を築いてきた面影はもはやない。

ソニーはどうすべきだったのか。そしてこれから何を

すべきなのか。

(『日経ビジネス』 2015.04.20 号 P.026)

ということです。

ソニーが変われぬ 10の理由

(『日経ビジネス』 2015.04.20 号 表紙)

日経ビジネスDigital 2015.04.20 号

今特集のスタートページ

(『日経ビジネス』 2015.04.20 号 PP.026-027)

日経ビジネスDigital 2015.04.20 号

今週の特集記事をご紹介する前に、

ソニーとともに、戦後生まれの日本を代表する企業、

ホンダについて少し触れます。

ソニー病を患っているのではないかという趣旨の特集

が、今年3月に『日経ビジネス』に掲載されました。

詳細は、

日経ビジネスの特集記事(99)

こんなホンダは要らない 抜け出せ「ミニトヨタ」(1)

日経ビジネスの特集記事(99)

こんなホンダは要らない 抜け出せ「ミニトヨタ」(2)

日経ビジネスの特集記事(99)

こんなホンダは要らない 抜け出せ「ミニトヨタ」(3)

に譲りますが、ホンダとソニーを語るうえで重要な

ポイントが2つの特集記事に書かれています。

ホンダとソニーの記事を読んだ限り、ソニーの問題

の方が深刻さが増幅していると感じました。

第1回は、

「Prologue 業績の回復の兆しも・・・

元CFOの反乱が映す『遠き復活』」

を取り上げました。

第2回は、

「PART 1 OB60人が語る『20年の迷走』

だから私はソニーを見限った」

を取り上げました。

最終回は、

「PART 3 悪循環を断つ唯一の方法

まずは『普通の会社』になる」

「Epilogue 平井改革の行き着く先

大人になったアップル 少年のまま抗[あがら]うソニー」

をご紹介します。

今週の特集で、PART 2に平井一夫社長兼CEOが

編集長インタビューに登場していますので、

詳細は

日経ビジネスのインタビュー(168)

技術軽視していない 成果は出始めている

をご覧ください。

今特集のキーワードは次の5つです。

反乱

迷走

普通の会社

自前主義の返上

ソニースピリッツ

では、本題に入りましょう!

PART 3 悪循環を断つ唯一の方法

まずは「普通の会社」になる

PART 1 で、OBの方々が「怒り心頭に達した」

気持ちを、異口同音に語っていました。

PART 3 では、赤字会社からまず黒字に転換し、

「普通の会社」になることが先決である、

と『日経ビジネス』は説いています。

前回も書きましたが、2015年3月期(2014年度)の

最終損益は1700億円という巨額赤字の見通しです。

2015年度以降、最終損益を黒字転換するための手を

矢継ぎ早に打っているのかどうか、がポイントになります。

「2015年1月、米ラスベガスで開催された家電見本市

『コンシューマー・エレクトロニクス・ショー(CES)』」

(P.041)で見慣れない光景に遭遇したそうです。

CESの中心であるラスベガスコンベンションセンター

からシャトルバスで10分程度離れた別会場。

無名のスタートアップ企業のブースが所狭しと並ぶ

エリア「Eureka PARK」に、「MESH」と呼ばれる製品

が展示されていた。

実は、MESHはソニーが事業化を進めている商品。

だが、ブースには「SONY」のロゴは入っておらず、

一見するだけではソニーが関係しているとまず分から

ない。

「SONYというロゴを出すと、それだけで来場者が“

とんでもない先進的な製品”じゃないかと期待する

でしょう。そうではなくて、製品そのもののコンセプトや

機能の魅力で、どこまで来場者に興味を持ってもらえるか、

ニーズを把握したかった」。ブースで説明を担当していた

プロジェクトメンバーはこう話す。

(P.041)

あえてSONYのロゴを出さず、製品のコンセプトや機能の

魅力で顧客にアピールできるか「実験」したのです。

そもそも「MESH」とは何なのか、ということになります。

簡単に言うと、MESHは電子ブロックだ。LEDライト、

モーションセンサー、マイクなど様々な機能を持つ

ブロックがあり、それらをつなぎ合わせて遊ぶ。

ブロック間の機能はBluetoothでつながり、組み合わ

せることで様々な物を自作できる。

(P.041)

MESHはどの部署が担当しているのかと言いますと、

「2014年4月に発足した新規事業創出部」だそうです。

小さく産んで大きく育てるという戦略なのでしょうか?

それともリスクを最小限に抑えるため、「実験」して

いるのでしょうか?

個人的には、あまり大きなマーケットは期待できない

と思っていますが。いずれにせよ、SONYを全面に

出せない事情があることは理解出来ます。

新規事業創出部については、次のような説明がつい

ています。

生活をひっくり返すまでにはいかなくても、

驚かすぐらいの物は作りたい。そんな思いから、

過去にソニーが立ち上げた新規事業創出のための

組織にはない工夫を取り入れた。

一つは開発のオープン化だ。オーディションの

審査員には、ソニー関係者だけでなく、投資家や

起業家などの外部の目を入れている。事業化に

当たっても、ソニー本体に閉じず、事業部や子会社、

他社との合弁、ソニーとは関係なく完全に独立、

といった複数のパターンも想定している。

(P.041)

インキュベーター(孵化器)のような機能をもたせている

のかもしれません。

従来と異なる点は、「事業化に際しては何でも自分たちで

手がけるようにした」(P.042)ことでしょう。

つまり、アイデアだけ出し、モノづくりをしないという、

丸投げは決してしないということです。

事業化に際しては何でも自分たちで手がけるようにした。

生産材が余った場合はどこかへ売って無駄にしない工夫

など、細かなことまでやる。一から事業を立ち上げる経験

を積むためだ。

(P.042)

しばらく前までは「ちょっとでも意外性のある物を作れば

『採算は合うのか』の一言が飛んできた」環境と比較すれば、

前進といえるかもしれません。

「ちょっとでも意外性のある物を作れば『採算は合うのか』

の一言が飛んできた。それに対して、新規事業創出部は、

エンジニアの意欲を刺激する仕組みになっている」とある

技術系社員は話す。

(P.042)

冒険することができなくなっていたと言えます。

チャレンジ精神が失われたのは必然です。

巨額投資をして世の中を揺るがす商品を作るのは

難易度が高くリスクもあり、現実問題としてもうできない。

だからといって無難な商品ばかりでは利益は生まれない。

ならばできる範囲で新しい商品を作っていく──。

そんな普通の開発体制にいったん舵を切り始めたソニー。

(P.042)

ソニーの名前から連想するものは何ですか?

古いものから言えば、ウォークマン、カセットデンスケ、

PS(プレイステーション)、デジカメ一眼レフ α・・・

ソニーの屋台骨を支えている事業は、エレキ

(エレクトロニクス)ではありません。金融です。

大きな利益をあげているセグメントは金融です。

ソニー銀行やソニー生命、ソニー損保です。

次の図をご覧ください。

あなたの予想を裏切ったのではないでしょうか?

エレキ分野で赤字が続いた一方、

映画と音楽、金融は安定的に黒字を維持

・ソニーのセグメント別の連結営業利益

(『日経ビジネス』 2015.04.20 号 P.043)

日経ビジネスDigital 2015.04.20 号

一目瞭然ですね。

「金融とエンタメはエレキを救う」という記事を

ご紹介しましょう。

「生保と損保、銀行、いずれも売上高と利益で、

2014年度は創業以来の最高の業績。足元では

極めて好調」。

ソニーフィナンシャルホールディングス社長の

井原勝美氏は胸を張る。

今や事業セグメント別で圧倒的な収益性を誇る

のが金融事業。「ソニーグループの他の事業と

バリューチェーンは異なるのは確か。

だが、既存の金融機関とは異なるビジネスモデル

や金融商品の開発で差別化し成長しており、

この挑戦心はソニーのDNAそのもの」と井原氏は

話す。

「金融とエンタメは、いつか必ずエレキを救うと

盛田さんは言っていた」と話すのは、50代の

元ソニー社員。ここ数年は実際、その通りになった。

(P.043)

「金融とエンタメはエレキを救う」という現状に、OBの

多くが批判的です。一番の理由は「ソニーらしさ」が

喪失したからだ、と考えています。

PART1に登場したOBの多くは外販ビジネスの

強化に対し「SONYの4文字がない商品を事業の

柱にするのはおかしい。ソニーらしい最終製品を

作るためのデバイス事業だったはず」と批判的だ。

(P.043)

最近のソニーを見て感じることは、イメージセンサー

技術に特化してスマホやデジカメに導入していること

です。

前回紹介しましたが、Xperia Z4 が発売されました。

「カメラ携帯」というコンセプトを前面に出しています。

果たして、期待通りの成果を収めるでしょうか。

2014年度決算見込みで、デジカメを含むイメージング

製品部門の営業利益は、減収にもかかわらず前年比

約2倍の530億円となっている。

(P.044)

注目される点は、「自前主義の返上」です。

「共創」するようになったことは大きな前進だ、と考えて

います。

私が知るかぎりでは、「共創」という言葉を最初に使った

のは、シャープの元副社長、佐々木正さんです。

日本企業が弱くなったのは、自前ですべてまかない、

「共創」しないからだ、という内容の話をしたことがあります。

シャープは、三洋電機のように解体されるのではないか、

という瀬戸際に立っています。

ソニーは音楽配信サービスで動きました。

音楽配信でも、「自前のサービスでは競争力を

維持できない」(ソニー・コンピュータエンタテイン

メント社長のアンドリュー・ハウス氏)と判断するや、

音楽ストリーミングの新興企業、スウェーデンの

スポティファイと提携を決断。自前の音楽配信

サービスは終了し、PSからスポティファイのサービス

を利用する形に切り替えた。

売れる商品を作るには競争でなく“共創”が必要

なのは今や世界中の企業での常識だ。

ソニーは確かに、いったん「普通の会社」に向かい

つつある。

(P.044)

クラウド技術を使い、プレイステーションに

テレビ放送を配信する新サービス

「PlayStation Vue」

(『日経ビジネス』 2015.04.20 号 P.044)

日経ビジネスDigital 2015.04.20 号

Epilogue 平井改革の行き着く先

大人になったアップル 少年のまま抗[あがら]うソニー

人間も企業も生き物です。

共通点は寿命です。

永遠に生き続けることはできません。

誕生 → 成長期 → 成熟期 → 衰退

遅かれ早かれ、この流れに乗り、一生を全うします。

流れに逆らうことはできません。

ソニーの創業は1946年5月7日(『ソニー自叙伝』から

P.26)です。まもなく、古希を迎えます。

ソニーも、もはや若い会社ではありません。

人間と同じように企業も年を重ねる。日経ビジネスは

1983年、企業の寿命は30年であると提言。

2013年には、競争環境の変化で寿命は18年まで

短縮していると訴えた。ソニー本体の社員平均年齢は

既に42歳を超え、会社設立から69年も経過している。

(P.046)

ソニーの今後の戦い方について、早稲田大学ビジネス

スクール准教授の入山章栄氏は次のように指摘して

います。

「人間も企業も、いつまでも少年のままの戦い方で

勝ち続けられるわけはない。ある時点から、大人の

戦い方に変えていく必要がある」。

(P.046)

次のような指摘をする人もいます。

経営共創基盤のCEOである冨山和彦氏も、

「ソニーはもうすぐ古希。値崩れが激しく一気に

シェアが変動するハイリスクハイリターンの事業

からは距離を置き、長年の技術とノウハウの蓄積

で差別化できる事業に軸足を移す必要があった」

と指摘する。

(P.046)

ソニーの方向転換に対して、『日経ビジネス』は

間違っていないと述べています。

賛否両論はあろうが、年齢に応じた戦い方に

切り替えて企業の寿命を延ばすという観点に

立てば、ここまでの選択は間違っていない。

(P.047)

「問題はむしろ、ここから先にある」(P.047)、

と『日経ビジネス』は指摘しています。

当面は「映画」「音楽」「ゲーム・ネットサービス」

「デバイス」の4分野で安定した収益を得る。

だが体制が整えば、再び「人々を感動させ、

わくわくさせる感性価値の高いエレキ製品」を

開発し、井深、盛田の遺志を引き継ぐ。

ずっと「普通の会社」のままでいるつもりはない──。

これがソニーが中長期的に描く理想だ。

だが、そんなことが可能なのだろうか。

少なくとも世界を見渡しても、大企業にそうした

芸当を成し遂げた例はない。欧米の大手企業は

自身の成長と市場の変化に合わせて、事業や

戦略を完全に切り替えている。

(P.047)

今後のソニーには2つの選択肢があります。

「普通の会社で生き続けること」と「創業時のソニー

に戻ること」です。

どちらも容易ではない、というのが『日経ビジネス』

の結論です。

仮に平井改革が成功し、普通の会社になった後、

ソニーが進む道は2つある。一つは、そのまま普通

の会社として生き続けること。もう一つは、再び往年

の革新力を回復し、創業時の「あの頃のソニー」に

戻ることだ。

OBも現役社員も、平井氏も後者の未来を望んでいる。

だが、「体と年齢が大人なのに心は少年のままで

い続けることは、人も企業も難しい」と冨山氏は話す。

平井改革の行きつく先には、誰も越えたことがない

壁が待ち受ける。

(P.047)

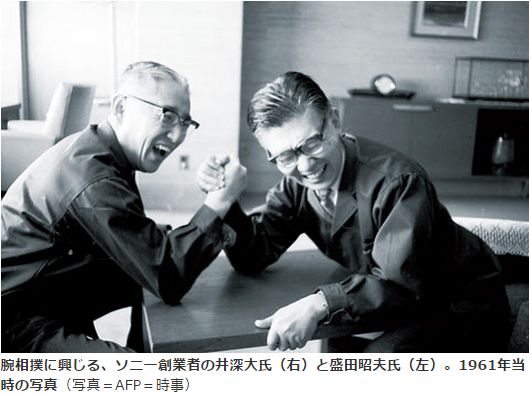

腕相撲に興じる、ソニー創業者の井深大氏(右)と、

盛田昭夫氏(左)。1961年当時の写真

(『日経ビジネス』 2015.04.20 号 P.047)

日経ビジネスDigital 2015.04.20 号

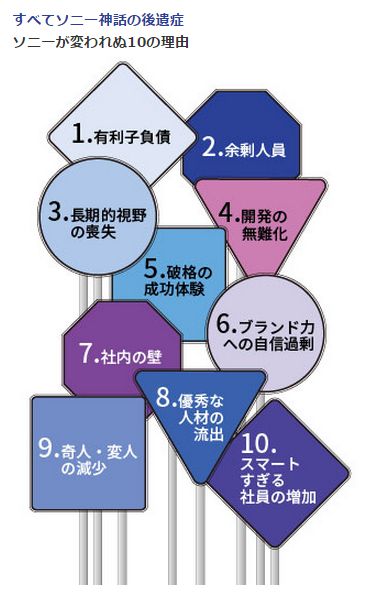

特集記事のタイトルになっている

「ソニーが変われぬ10の理由」

をもう一度ご覧ください。

ソニーが変われぬ 10の理由

(『日経ビジネス』 2015.04.20 号 P.034)

日経ビジネスDigital 2015.04.20 号

ソニーも創業時はベンチャーだったのです。

この事実をもう一度、思い出してみることが不可欠です。

最後に、ソニー広報部が著した、

『ソニー自叙伝』

(ソニー広報部 ワック 2001年7月5日 初版発行)

盛田昭夫さんが著した、

『21世紀へ』

(盛田昭夫 ワック 2000年11月21日 初版発行)

立石泰則さんが著した、

『井深大とソニースピリッツ』

(立石泰則 日本経済新聞社 1998年3月25日 第1刷)

から引用します。

「大きな会社と同じことをやったのでは、われわれは

かなわない。しかし、技術の隙間はいくらでもある。

われわれは大会社ではできないことをやり、技術の

力で祖国復興に役立とう」

資本金はわずか19万円。機械設備とてない。だが、

お金や器械はなくても、自分たちには頭脳と技術が

ある。これを使えば何でもできる。だがせっかくの頭脳

も技術も、人の真似や他社の追従に使っていては道

は開けない。何とかして人のやらないことをやろう。

このときすでに、東京通信工業の進むべき道は決まっ

ていたのである。

(『ソニー自叙伝』 PP.26-27)

私は常に、ショートサイトで判断し今年だけ儲かれば

よい、というような商売はしない。誰からも評価される

正当な経営を続け、信用を高めることが、ソニーの

最大の社会的責任であり、またソニーの経営の根本

原則であると確信している。

(『21世紀へ』 P.137)

私共の電子工業では常に新しいことを、どう製品に

結び付けていくかということが、一つの大きな仕事

であり、常に変化していくものを追いかけていくと

いうのは、当たり前である。決まった仕事を、決まっ

たようにやるということは、時代遅れと考えなくては

ならない。ゼロから出発して、産業と成りうるものが、

いくらでも転がっているのだ。これはつまり商品化に

対するモルモット精神を上手に生かしていけば、

いくらでも新しい仕事ができてくるということだ。

(『井深大とソニースピリッツ』 P.11)

今特集のキーワードを確認しておきましょう。

反乱

迷走

普通の会社

自前主義の返上

ソニースピリッツ

ソニーの動向に今後も注目し続けます。

藤巻隆(ふじまき・たかし)オフィシャルブログ-

人気のブログランキングこちらのブログもご覧ください!こんなランキング知りたくないですか?中高年のためのパソコン入門講座(1)藤巻隆のアーカイブ