(日経ビジネスオンラインから)<2>

『日経ビジネス』は 2015.04.27・05.04 合併号

でしたので、今週号は休刊となりました。

そこで、日経ビジネスオンラインから私が興味を

持った記事をご紹介し、自分の考えを自分の言葉

でお伝えします。

尚、本編を早く読みたい方は、 こちら を

クリックしてみてください。

私のブログ 日経ビジネスの特集記事 同様に、

記事の引用と、私個人の考えを明確に分けて、

お伝えしていきます。

尚、イオンに関する日経ビジネスの特集記事は、

下記のページをご覧ください。

日経ビジネスの特集記事(105)

挫折の核心 イオン セブンも怯えるスーパーの終焉(1)

日経ビジネスの特集記事(105)

挫折の核心 イオン セブンも怯えるスーパーの終焉(2)

日経ビジネスの特集記事(105)

挫折の核心 イオン セブンも怯えるスーパーの終焉(3)

これからお伝えする内容は、『日経ビジネス』

2015.04.27・05.04 合併号に、当時掲載でき

なかった記事の概要です。

前回は、

「トップバリュ、安さ一辺倒から脱却する」

イオンの柴田英二・執行役が語る、

商品政策180度転換(前編)

の前半

をお伝えしました。

今回は、後半をお伝えします。

「トップバリュ、安さ一辺倒から脱却する」

イオンの柴田英二・執行役が語る、

商品政策180度転換(前編)

の後半

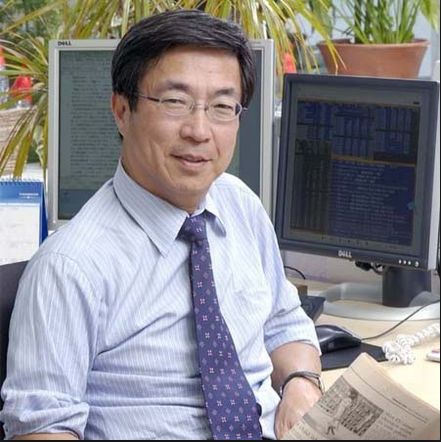

前回に引き続き、『日経ビジネス』取材班の

インタビューに応じた、イオン商品担当執行役の

柴田英二氏が真摯に語った内容です。

柴田氏の言葉から、イオンの本気度が伝わって

きます。

では、本題に入ります。

日経ビジネスオンライン から

まずは、トップバリュ全体の約9割を占める

第1象限の商品について、上期中に約2割を

カットするつもりです。

さらに、下期中には残った商品の中から約2割

を追加でカットしたい。

そのため、残るアイテムは60%くらいでしょう。

そのうえで、単品ベースの売上高を2倍にする

つもりです。

既に改廃したいくつかのアイテムでは、

結果が出ています。例えばメロンパン。

たかがメロンパンと思われるかもしれませんが、

お客さまの要望を生かして商品をリニューアル

しました。

リニューアル後の商品の売り上げは、旧商品より

も3倍近く伸びている。

トップバリュ全体の約9割を占める商品を上期、

下期それぞれ約2割ずつカットするということ

ですね。

種類が多すぎたということです。

よくあるケースは、1つのカテゴリーの中に、

類似した商品を何種類も用意して失敗する

ことです。商品を厳しく絞りこまなくては

なりません。

リニューアル商品の中から成果が出てきている

商品があるそうです。例えば、メロンパンです。

具体的にどのようにリニューアルしたかは

分かりませんが、原材料の品質を一から

見直したのでしょう。

背景を探ると、メーカーとの「共創」による成果

と推測できます。イオンの担当者とメーカーの

担当者が膝を突き合わせてミーティングを繰り返し、

試作段階で試食し、何段階にもわたってチェック

を繰り返したのでしょう。

前回、お伝えしたように、従業員に実食してもらい、

率直な感想をフィードバックしたことも、

リニューアルに貢献したと考えられます。

日経ビジネスオンライン から

販売ボリュームの大きい商品ほど、改廃が出来て

いないがゆえにダメージが大きかったわけです。

ですが今後は、少なくとも年に1度は商品の評価を

行いたい。ベンチマーク商品に対する優位性が

維持できているのかを評価する必要があるでしょう。

開発当初は、ベンチマークした商品よりも明らかに

優位性があり、お客さまの支持を得ていた。

けれどその後、お客さまの変化に応じて、

ベンチマークしたNB商品は変わっていっている。

対してトップバリュが変わらなければ、NBに比べると、

相対的に競争力のないものになってしまいます。

だからこそ、これからは年に1回は、お客さまの評価

を確認するわけです。

何事にも言えることですが、

「これはが完成品であるから、

もう改良の余地はない」

という話は、ありえないということです。

常に変えていかなくてはいけないのです。

ウォルトディズニーが語ったとされる、

「ディズニーランドは永遠に完成しない」

という言葉があります。

お客様を飽きさせないためには、常に、

リニューアルしていかなくてはならない

のです。

テーマパークだけに課された課題では

ありません。

現状維持は、相対的に見ると、後退を意味

すると認識するべきでしょう。

セブン&アイ・ホールディングス会長兼CEOの

鈴木敏文氏が、

『鈴木敏文 商売の創造』

(緒方知行 編 講談社 2003年10月22日

第1刷発行)

の巻頭で書いているように、

(前掲書 P.1)

われわれにとっての最大の競争相手は、

同業の他社・他店ではありません。

世の中の変化、お客様のニーズの変化

こそが最大の競争相手なのです。

という意識を決して忘れてはいけないのです。

日経ビジネスオンライン から

最初にカテゴリーマネジメント戦略があり、

それを実現するために、NB商品の調達や

PB商品の開発をどうするのか考えていました。

ホワイトスペース(空白地帯)をなくすために、

PB商品を開発しようと考えていたのです。

カテゴリーのホワイトスペースを潰すことを

優先して、トップバリュ単品が、各カテゴリー

の収益にどのように貢献したかという評価が

できていなかったわけです。

作る方に重きが置かれていました。

本来はそうではなく、競争力を付けるための

品揃えであり、価格政策であるべきでしょう。

そのためのNB商品の調達であり、トップバリュ

の開発であるはずです。

機械的に商品開発をし、陳列棚のスペースを

埋めることが目的化していたという反省ですね。

お客様が希望する商品開発をし、提供するのでは

なく、言い換えると顧客視点ではなく、

提供する側の論理で商品開発を進め、陳列して

いたのです。

本部の指示通り、PBを陳列棚に並べることが

常態化し、現場の従業員も「考える営業」を

してこなかったことも、イオンが厳しい状況に

陥った原因の一つです。

もちろん、こうした現象はイオンに限った話

ではありません。

どこにでも見られる、「マンネリ化」という

病巣です。

自覚症状が乏しいために、気づいた時には

手遅れだったという「末期がん」にも似た

ものです。「茹でガエル現象」とも言い換え

られます。

「トップバリュを作ること自体が目的化されて

きていた」(柴田氏)

手段が目的化されていたのです。

日経ビジネスオンライン から

イオンの強みはマルチフォーマットにあります。

しかし、これまで、商品開発は総合スーパーが

主体となっていた。

今後は、小型店や、緒に付いたばかりのEC

(電子商取引)など、それぞれの業態に求め

られるトップバリュ商品も開発する予定です。

ネットスーパー(EC)に関しては、

既にセブン&アイ・ホールディングスはダークストア

を展開しています。

お客様からの発注商品を実店舗から品出しするの

ではなく、いわば配送センターから直接出荷する

ことです。スピード配送と売れる在庫商品を可能

にしています。

実店舗から品出しすると、実店舗で販売する商品

に欠品が出たり、集荷・出荷のための人員が余計

にかかってきます。混乱をきたす原因になります。

イトーヨーカドーネットスーパーで実際にあった

ことだそうです。そのこともあり、ダークストア

に変更したのです。

いわゆる「ラストワンマイル(最後の1マイル)」

をいかにして届けるか、が課題となってきています。

お客様が来店してくれるのを待っているのではなく、

店側からお客様の元へ届けるのです。

そのラストワンマイルが、他社に奪われて、

ロストワンマイル(失われた1マイル)にならない

ようにしないといけません。

セブンでは既に稼働しています。

ダークストアについては、

日経ビジネスの特集記事(93)

物流の復讐 変わる産業の主導権(1)

日経ビジネスの特集記事(93)

物流の復讐 変わる産業の主導権(2)

日経ビジネスの特集記事(93)

物流の復讐 変わる産業の主導権(3)

をご参照ください。

日経ビジネスオンライン から

「我々にはこういう競争相手がいて、

こんな商品をこの価格で売らないといけない」

という事業会社の声を、これからは、

より生かしていきます。

お客さまからの評価と事業会社への貢献度合い。

この2つによって、トップバリュの評価を行うことを、

3月からスタートしています。

(「評価の結果はいかがでしたか。」という

質問に対して)

残念ながら、事業会社に貢献していないアイテムも

たくさんありました。

私は基本的には、全てのトップバリュが、

売り上げなどに貢献しているという思いでした。

ただ貢献のレベルでは、期待値や予想値を下回った

ものがあったのは事実です。

今やったことが、すぐに結果に結びつくことは

なかなかありません。

試行錯誤していく中で、複数の「解」が発見

できると思います。

使い古された言葉ですが、「仮説と検証」の

繰り返しによって、精度を上げていくしか

ありません。

ビッグデータを活用するにしても、

「売れた商品」と「購入してくれたお客様」に

関する情報が得られるだけで、

陳列棚になかったために売れなかった機会損失と、

なぜ他の多くのお客様が来店してくれないのか、

という情報は含まれていません。

定量分析と定性分析は切り離せません。

お客様に直接聞くということは極めて大切なこと

です。

次回は、

「イオンの商品改革、半年先には成果出す」

イオンの柴田英二・執行役が語る、

商品政策180度転換(後編)

の前半をお伝えします。

藤巻隆(ふじまき・たかし)オフィシャルブログ-

人気のブログランキング

こちらのブログもご覧ください!

こんなランキング知りたくないですか?

中高年のためのパソコン入門講座(1)

藤巻隆のアーカイブ