<このページでは、『日経ビジネス』の特集記事の

概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>日経ビジネスの特集記事(107)円安でも儲からない

アベノミクスに乗れないワケ2015.05.18

今週の特集記事のテーマは

2年連続の賃上げ、2万円を付けた日経平均株価、

急増する訪日外国人──。

アベノミクス下で進んだ円安の効果が出始めている。

だが、産業界を見回すと、為替安でも苦戦している企業は

少なくない。

アベノミクスのシナリオは、輸出産業の復活とトリクルダウン効果で、

円安の弊害を相殺して余りある景気回復を実現することだ。

「円安で利益が増えない輸出企業」や「恩恵が及ばない内需企業」

が増えれば、その前提は根底から瓦解しかねない。

なぜ典型的な加工貿易国なのに、円安で苦境に見舞われるのか。

(『日経ビジネス』 2015.0518 号 P.024)

ということです。

* トリクルダウン効果:

トリクルダウン理論(トリクルダウンりろん、

trickle-down effect)とは、

「富める者が富めば、貧しい者にも自然に

富が滴り落ちる(トリクルダウンする)」とする

経済理論または経済思想である。

(トリクルダウン理論 Wikipedia から)

ピケティ教授の最新理論によれば、

「富める者はさらに富み、貧しい者はさらに

貧しくなる」

ということになります。

トリクルダウン理論とは、全く違いますね!

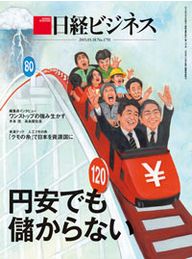

円安でも儲からない

アベノミクスに乗れないワケ

(『日経ビジネス』 2015.05.18 号 表紙)

日経ビジネスDigital 2015.05.18 号

今特集のスタートページ

(『日経ビジネス』 2015.05.18 号 PP.024-025)

日経ビジネスDigital 2015.05.18 号

第1回は、

「序章 アベノミクスが微笑まなかった人々

『話が違うよ、安倍首相』」

「PART 1 絶対儲かるはずなのに・・・

円安が効かない4つのパターン」

のうち、1と2のパターン

を取り上げました。

第2回は、

「PART 1 絶対儲かるはずなのに・・・

円安が効かない4つのパターン」

のうち、3と4のパターン

を取り上げました。

最終回は、

「PART 2 1ドル60~300円でも生き残る

為替変動に打ち勝つただひとつの方法」

をご紹介します。

今特集のキーワードは次の5つです。

産業構造の転換

顧客の不在

競争力の欠如

価格転嫁の不可

為替の行方

正直な話、誰にも正確な予想を立てることができない

のが、為替変動です。

私の体験談をお話しします。

10年近く前まで勤務していた、洋書・洋雑誌の輸入卸

会社で、経理業務に約20年間携わっていました。

海外出版社への支払い業務において、為替の変動は

経営にプラスにもマイナスにも大きな影響を与えました。

概算ですが、米ドル、英ポンド、ユーロ他と3種類に

分けますと、それらの支払い比率は6:2:2でした。

その比率は売上比率に比例していました。

決済時に頻繁に為替が変動していては支払い計画

に大きな狂いが生じかねないため、為替予約をして

いました。

米ドルを中心に、3カ月通期で為替予約していました。

6カ月通期での為替予約もあったかもしれません。

外国為替の話が出たついでに、少し外国為替相場

についてご説明します。

下の表をご覧ください。

外国為替相場一覧表です。

外国為替相場一覧表

この表の中に「T.T.S」「T.T.B.」があります。

海外送金や海外からの入金(外国小切手の

買い取りなど)にはこの2つのレートを使います。

ニュースや新聞で伝えられるレートがありますね。

「現在、1ドル120円71銭から74銭の間で取引されて

います」

といった表現が使われます。

金融機関同士の通貨取引に使用されているレートで、

T.T.S. 、T.T.B. とは異なります。

さらに、外国為替相場一覧表に示されているレートは、

金融機関によって少しずつ異なっています。

金融機関側から見て、売りと買いを示します。

海外送金の場合は、売りとなるので T.T.S. レート

を適用し、外国小切手の買い取りなどの場合は、

買いとなるので T.T.B. レートを適用します。

T.T.S. と T.T.B. の意味は下記の通りです。

TTS

お預入時 TTSは「円」を「外貨」に交換するときの

レート

TTS(Telegraphic Transfer Selling)=電信売相場

TTB

お引出時 TTBは「外貨」を「円」に交換するときの

レート

TTB(Telegraphic Transfer Buying)=電信買相場

(近畿大阪銀行のサイトから)

ちなみに、外国為替相場一覧表には掲載されていませんが、

T.T.M. というレートもあります。これは Telegraphic Transfer

Middle Rate で、T.T.S. と T.T.B の中間にあるため「仲値」と

呼ばれるレートです。

TTMは、"Telegraphic Transfer Middle Rate"の略で、

日本語では「「公表仲値」や「電信仲値相場」、

単に「仲値」とも呼ばれ、顧客が金融機関で外国通貨

(外貨)を売買する際の基準レートのことをいう。

(金融情報サイト iFinance のサイトから)

2015年5月22日の日経電子版の金融情報一覧を

掲載します。

日経電子版 金融情報一覧(2015.05.22)

さて、前置きが長くなりましたので、

この辺りで本題に入りましょう!

PART 2 1ドル60~300円でも生き残る

為替変動に打ち勝つただひとつの方法

「下手な予想をするのでなく、為替変動に合わせ、

迅速に事業構造を最適化していくこと」(PP.40-041)

前回まで、日本企業を中心に話を進めてきましたが、

『日経ビジネス』は、PART2では一転して、

来日する外国人労働者の視点から問題を掘り下げて

います。

「ベトナムでも、ハノイなどの都市部で人材を

リクルートするのは既に難しくなってきた」。

こう話すのはAHPネットワークスの二文字屋修・専務。

経済連携協定(EPA)に基づき、看護師や介護福祉士

を目指すベトナム人の来日を支援するNPO法人の

幹部だ。

ハノイでは月収500ドルを超えるタクシー運転手が

出てきた。

外資系の病院に勤める看護師なら毎月1000ドルは

稼げるという。

その結果、「日本に行く価値は無いと考えるベトナム

人が増えた」と二文字屋氏は話す。

(P.038)

問題はどこにあるのでしょうか?

大きく分けて、2つの問題が取り上げられています。

日本語の習得が難しいことと、介護関連の給与が

高くないことです。

日本語の習得は難しく、必要な資格取得にも

時間がかかる。

首尾よく来日しても介護関連の給与は高くない。

手取りの月給が15万円程度だとすると、

1ドル80円の水準なら2000ドル弱を稼げる計算。

だが、130~150円になれば自国で働いた方が

むしろ、可処分所得は高くなる可能性がある。

(P.038)

家政婦派遣業の代表が実情を語っています。

家政婦派遣業、ピナイ家政婦サービスの

茂木哲也代表取締役は、

「1ドル150円程度まで円安が進むと日本を

選ぶ人は減る」と懸念する。

これまで通り中東諸国などに出稼ぎした方が、

高給を得られる公算が大きいという。

(PP.038-039)

日本への「出稼ぎ労働者」が、以前ほど日本に

魅力を感じなくなってきているのです。

下の図をご覧ください。

「主要各国の最低賃金を円換算した上で、

2000年と直近を比較したもの」(P.039)

です。

円換算した主要各国の最低賃金(時給)の増加率

2000年と2014年の比較

(『日経ビジネス』 2015.05.18 号 PP.038-039)

日経ビジネスDigital 2015.05.18 号

主要各国で軒並み増加していることが一目で分かります。

増加率は、ベトナム(10.8倍)、インドネシア(6.3倍)、

中国(5.7倍)が突出していますね。

金額ベースでの増加額では、カナダ(596円↑)、

フランス(596円↑)、英国(571円↑)がベスト3です。

日本の増加率は18%で、金額ベースでの増加額は

わずか121円です。

彼我の差は一目瞭然です。

為替とは何を示すものなのか、という基本命題に対し、

コマツの野路國夫会長は次のように語っています。

「為替が国力の代弁者だとすれば、この20年間で

日本の競争力は本当に高まったと言えるのか」。

日本を代表する輸出企業、コマツの野路國夫会長は、

こんな問題意識とともに一つの経験則を導き出そうと

している。

「企業が持続的に発展するために、経営者は目先の

為替水準に一喜一憂せず、絶え間ない構造改革を

続けるべきだ」。

野路会長がここで、あえて「為替に一喜一憂しない姿勢」

を強調するのは、それだけ為替の先行きが読みづらい

ことの裏返しでもある。

(P.039)

「為替変動を決定する要因の一つは金利差」(P.039)

にある。

「為替はインフレ率にも左右されるとも言われる

(購買力平価説)」(P.039)

為替変動に関して、『日経ビジネス』は下記のように

まとめています。

1.低金利通貨は短期で下落、長期で上昇する

可能性が高い(高金利通貨は逆)

2.デフレなら通貨は上昇する(インフレは逆)。

ただ、金利差の影響により短期的にはその限り

ではない。

(PP.039-040)

なかなか一筋縄ではいかないことが、この説明からでも

理解できるでしょう。

一般にあまり知られていない事実があります。

「円は今なお世界有数の安全資産とされる」(P.040)

ことです。

その意味から言えば、円がもっと買われていいはず

ですが、円安ということは売られているのです。

円は今なお世界有数の安全資産とされる。

欧州危機の再来や中国の不動産バブル崩壊など

世界経済が変調をきたせば、消去法的な円買い

を誘発。結果として円高方向に揺り戻しが起きる

可能性がある。

もちろん、反アベノミクス派が主張するように、

日本の財政状況や貿易収支が極端に悪化し国債

価格が暴落すれば、円の安全性は薄らぐ。

そうなれば、もはや金利やインフレ率も関係なく、

問答無用に「1ドル200円超の大円安時代が訪れる」

(びとうファイナンシャルサービスの尾藤峰男・

代表取締役)との指摘もある。

つまり、為替の行方は誰にも分からない。

(P.040)

神のみぞ知る今後の為替の行方

・金利平衡説などから導く円相場の見通し

(『日経ビジネス』 2015.05.18 号 P.0)

日経ビジネスDigital 2015.05.18 号

「為替の行方は誰にも分からない」(P.040)

では、どうしたらよいのか、というのが次の課題です。

対策の一つは、世界各地に拠点を構え複数の通貨

を組み合わせて事業を展開する「為替フリー経営」だ。

が、それができるのは一部の大企業に限られる。

こうしたことから企業の中には、金融テクノロジーを

活用し為替変動のリスクを乗り切ろうとするところも

少なくない。それは両刃の剣でもある。

(P.040)

結論として、『日経ビジネス』は次のように述べています。

「当たり前のことを実践」することだ、と。

下手な予想をするのでなく、為替変動に合わせ、

迅速に事業構造を最適化していくことだ。

PART1に登場した“円安で儲からない企業”も、

結局、それができていれば、結果は違っていた。

「そんな当たり前の結論では何の参考にもならない」

と憤慨する読者もいるだろう。

だが、一流と呼ばれる経営者は、まさにその当たり前

のことを実践し、事業を拡大してきた。

(P.041)

当たり前のことを当たり前に実践すれば、

かなりのことができる、という証明でもあります。

当たり前のことだ、と頭では理解していても、

当たり前に実践できていないから現在、

思わしい結果が得られていないのも事実です。

何も経営に限った話ではありません。

いろいろなことに当てはまることです。

基本あるいは原理原則に外れたことをしては

いけないということです。

「守破離」を考えるのは、その後でも、

決して遅くはない、と固く信じています。

基本がしっかり身についていないのに、

基本や原理原則に反したことばかりやっていては、

仮にまぐれで上手くいったとしても、

長続きしません。

自分の実体験からも断言できます。

『日経ビジネス』は今特集の最後で、

次のように述べています。

「経営者の反射神経一つにかかっている」と。

グローバル化の流れは加速し、経営に対する為替変動

の影響は高まる一方だ。

今後も多くの企業が円安、円高双方の苦難に立ち向かわ

ざるを得ない。

その時、傷を最小限に抑え、なおかつ危機を好機に変え

られるかどうか ──。

結局のところ、それは、経営者の反射神経一つにかかって

いる。

(P.041)

今特集のキーワードを確認しておきましょう。

産業構造の転換

顧客の不在

競争力の欠如

価格転嫁の不可

為替の行方

藤巻隆(ふじまき・たかし)オフィシャルブログ-

人気のブログランキングこちらのブログやサイトもご覧ください!こんなランキング知りたくないですか?中高年のためのパソコン入門講座(1)藤巻隆のアーカイブ本当に役に立つビジネス書