「圧倒的教養」という副題が目立つ、この本―。宇宙創世の時代から現在までの歴史を「音楽」で紐解こうとする膨大な内容。ある意味「知識」のタペストリーだ。一応手元に収まる大きさに織り込まれている。

冒頭で筆者は「音楽とは何か?」と尋ねている。その解答の一端を「世界の事象」に求めているようだ―。ありそうでなかった内容だ。というより、収拾がつかなくなることが目に見えているからだろう、賢明な(?)識者たちはあえて扱ってこなかった壮大なテーマでもある。

本題に入るより早く、筆者は「はじめに」自分なりの解答を述べている。

「音楽とは、音にかたちを与えるものだ 」

僕ならば、何と答えるだろう―。

序文に引用されていたヘーゲルの言葉「歴史とは自己である」にちなんで、僕が「意識」して聞き始めた音楽のことを思い出してみた―。

子供の頃、父の持ってたレコードの中に、「レイモン・ルフェーブル」が数枚あった。クラシックを本格的に聞く前のことだ。そのLPレコードをよく聞いたものだった。僕と音楽の出会い=歴史はそこから始まったのだと思う。

確か (中学校の)音楽の授業の一環でコンサートを聞きに行った時、「運命」の第1楽章を重たいテンポで大袈裟に演奏していたのを聞いて(どこのオケかは覚えていない)、感想文にルフェーブルのレコードで聞いたものの方がテンポが速くて良かった、と書いたことを思い出した。

今から思えば、それが僕の初めての「音楽批評」だったのかもしれない―。

モーツァルト/交響曲第40番のメロディに基づく。チェンバロの響きが良い。

スロービートで奏でられるアリアは親しみやすく、今ではすごく懐かしい。

タイトルは「愛のさだめ」。「運命」第1楽章に後半「悲愴」ソナタのフィナーレ

を挿入したアレンジは今聞いても秀逸。これが「例の」演奏だ。

父にラジカセを買ってもらってFMラジオのエアチェックを始めたのもその頃だろうか、モーツァルトの曲を片っ端からカセットテープに録音して聞いていた。やがて満足できなくなり、CDコンポを買ってもらうと、今度はCD収集に励むことになる。

今でも覚えている―最初に買ったCDはやはりモーツァルトだった。ピアノ協奏曲第19番と24番。アシュケナージ/フィルハーモニア盤。3500円以上したと思う。

高校時代はよく音楽の先生とクラシックについて語り合ったり、CDを貸してもらったりした。ブランデンブルク協奏曲全曲を知ったのはこのときだったと思う。カラヤン/BPO盤であった。

第5番より第1楽章。モダン演奏だが、実に流麗。意外なことにグールドが

好きな録音として挙げていた。

高校時代は美術部に所属していたが、幸いにも(?)顧問がクラシックオタクで、色々教えてもらったものだ。文化祭の展示室ではBGMを取りまとめたこともあった。

学校帰りは学校帰りで、CD店に寄っては知り合った店員と今聞いてる音楽について語り合ったりもしたものだった。

以前のブログで「六ヶ所村」でのコンサートの件について書いたが、終了後ロビーでCD販売していたのが何と、学生時代にお世話になったCD店の元店主だった。卒業してしばらくしてからその店は閉店してしまったのだ。およそ20年ぶりの再会だったと思う―。

卒業文化展に出展する50号の大作(?)を描くとき、BGMにしていたのが

これ。「ショルティの再録音」と当時話題になったライヴ録音。

僕の「音楽史」は取り敢えずこの程度にして、本題に戻ろう―。

全体は10のチャプターから構成されている。

第1章「宇宙という音楽」 第6章「理性という音楽」

第2章「神という音楽」 第7章「芸術という音楽」

第3章「政治という音楽」 第8章「大衆という音楽」

第4章「権力という音楽」 第9章「自然という音楽」

第5章「感情という音楽」 第10章「人間という音楽」

最後のページにある参考文献には、日本語文献が374冊、外国語文献が155冊挙げられている。「圧倒的文献」である。真の「教養」かどうかは定かではないが―。上記の話題を扱うなら確かに必要な数かもしれない(厳密にはこれでも足りないだろう)。

それぞれの章のペースは、第1章と2章に50ページ割かれている他は、大体が30ページ程度の範囲に収まっているが、終わり頃には10ページ強になる。全てのチャプターが同程度のヴォリュームになるはずもないし、その必要もないが、スタミナが切れてしまっただろうか―と意地悪な思いに駆られてしまう。

以下、僕が印象に残った内容を少しだけ挙げたいと思う―。

第1章は「宇宙という音楽」。これだけでも何冊も書けそうなスケールと内容だと思うが、その印象は他の章でも同じだ―。

「宇宙」という言葉は中国の古典に由来するのだそうだ。「淮南子」にこうある。

「往古来今これを宙といい、四方上下これを宇という 」

つまり「宇宙」という言葉は「空間」と「時間」を表わした言葉ということになる。

そして「音楽」は「時間と空間」の芸術である、という類似性。実に興味深い―。

発見されて久しい「ヒッグス粒子」を可聴化した「音楽」のことや「超ひも理論」がまさに「ストリングス」(弦)という楽器を連想させることが取り上げられていることも目を引く。

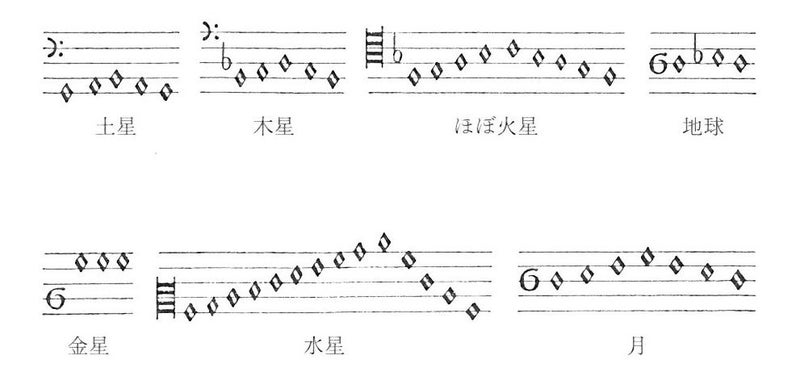

「天球の音楽」というワードから、ピュタゴラスが出てくるのは歴史の必然だが、最後にケプラー/「宇宙の調和」(1619)が取り上げられているのは興味深かった。その第5巻には「惑星音階」なるものが記されているという。

それぞれの惑星の運行を基に、旋法化したものだそうだ。

「音楽」とは調和である―といえそうだ。

「宇宙」というものは不思議である―。

それは手が届きそうで届かないからかもしれない。

科学技術の発達、量子物理学の発展による「気づき」があったとしてもだ。

「音楽」もまた、捉えたと思った瞬間、僕たちの耳を、そして指をすり抜けてゆく。

※ これは実際の「ヒッグス粒子」とは関係ありません―。

choro/「素粒子」。クァルテットヴァージョン。オーガニックな音楽だ。

ジョン・ウィリアムズ/「スターウォーズ」~「Imperial March」。

VPOとのライヴ。実際の宇宙戦争は、それはそれは静かなものであるに違いない。

第2章は「神という音楽」。案の定、内容はほとんど「宗教の歴史」。「神」というワードが出た時点で、こうなるのは目に見えている(著者もそのことを認めつつ、話を展開してる。まだ始めたばかりだし、引き返すわけにはいかないだろう)。ここでは、僕たちが親しんでいる「クラシック音楽」の起源がいわゆる「教会音楽」にあることを思い出すだけでいいだろう―。

僕にとって「過去」とは「歴史」の確認作業であり、「学び」の場でもあるが、より大切なのは「未来」とそれに繋がる「現在」なのだ―。

12世紀の作曲家ヒルデガルド・フォン・ビンゲン。彼女の作品は「神」に向け

られたものだろうが、21世紀の僕たちの心に安らぎを与えることも事実だ。

「私は輝く空を見た。そこでそれまで聞いて感嘆したすべての意味が分かった。それは天上のよろこびに生きる人々を讃える音楽だ。(…)歌は、階段を上がり天に昇る人々を讃え、心地よいシンフォニーを響かせるいくつもの声となって語るのだ 」

自らを「聖霊のハープ」と呼んだヒルデガルドのこの言葉は、僕には、当時の西洋における「モノフォニー」音楽から「ポリフォニー」音楽への変遷を予言した言葉にすら映る。

音凛、石笛、龍神祝詞、アルパが演奏される。儀式に音楽は欠かせない。

第3章「政治という音楽」と第4章「権力という音楽」は関連があると思われるので、一緒に扱いたい。僕は残念ながら政治に特別の関心を持っていない。持てないでいる、という方が正確な表現だろうか―?それでも「音楽との結びつき」となれば、少しは食指が動くというものだ。

中国思想の書である「礼記」には「およそ音の起こるは、人の心によりて生ずるなり 」とあるそうだ―。なるほど、政治や生活の状況は良くも悪くも音楽に影響するだろう。「声音の道と政治の道は相通じるもの 」とその書は締めくくる―。だとしたら、もしショスタコーヴィチが平和な政権のもとで立場を保障され、音楽に従事できたとしたなら、あのような深刻でアイロニカルな、攻撃性の高い音楽は生まれ得なかったのだろうか―。

アンチェル/チェコpoによるショスタコ10番の第2楽章。古い録音だが、

4分を切る猛スピードと、生々しい木管と金管の音色でチョイスした。

最近の録音は「綺麗事」で済ましている気がしてならない。

ショスタコーヴィチの音楽はこんな宇宙戦争アニメと相性が良いようだ。

日常生活の様々なシーンが音楽と結びついていることは言うまでもないが、確かにあちらこちらから音楽が聞こえてくる。メディアはもちろん、コンビニなどもそう。都会でなくとも、農村においては「労働歌」があるし、言葉を持たない民族は音楽でコミュニケーションを交わすという。

中央アフリカの「ピグミー」は複雑なポリフォニー音楽を独自に持っていることで有名だ。多種多様な用途の音楽が存在するらしい。彼らの音楽については改めてブログに書きたいと思う。

「ラピュタ」の名場面。朝のトランペットは1日の始まりを告げる―。

「ワルシャワ労働歌」を初音ミクで。「革命歌」として知られるこの歌がすごい

歌詞だと思うこと自体、平和なことなのかもしれない―(この動画の存在も)。

第3章の最後には「源氏物語」についても触れられている―。「平安時代」―この年号そのものが「雅」なイメージなのだが、「物語」においては音楽に関連する表現が9割に上るという。

当時「音楽」という言葉は存在せず(そう言われてみればそうだ)、「楽」とか「あそび」と呼ばれ、歌を詠んだり、笛を吹いたり、琴を奏でたり、琵琶をビェーンと弾いたり―と、どこまでも「のほほん」とした時代だった気がするのだが、実際はどうだったのだろうか―。

どうも僕はこんなイメージを持ってしまう―。かなりの割合でフィクションだろうが。

今は「雅楽」でコントが可能な時代となった。僕的にはもう少し観たかった。

打って変わって、第4章で取り上げられている「権力」という視点でみれば (僕が最も嫌う言葉の1つだ)、「音楽」は一時代において国家の権力のアピールになっていたことを否定することはできないと思う。そしてナチス・ドイツにおける「ホロコースト」にあるような仕方で「音楽」が利用されていた事実にこの本は少しだけ触れている―。

収容者たちによって楽団が結成され、陽気なポルカやジャズが奏でられた―。それは収容者たちの心を慰め、楽しませるための音楽ではなく、彼らの「運命の時」を告げる音楽であったのだ―この後彼らは「ガス室」に誘導されてゆくことになる―。悲しむべき過去の現実だ。

メシアン/世の終わりのための四重奏曲 (1940)~第2曲「世の終わりを

告げる天使のためのヴォカリーズ」。ゲルリッツ収容所で生まれた作品。

権力によって音楽が誤用されるとき、音楽は「凶器」(狂気)と化してしまうのかもしれない。

第5章「感情という音楽」と第6章「理性という音楽」は、文字通り「対を成すもの」として取り上げられている―。

第5章で印象的なのは19世紀の音楽批評の世界で大きな影響力を持っていたエドゥアルト・ハンスリック(1825-1904)について触れられていることだ。「保守派」としての彼は「純音楽」を高く評価した人物であり、ブラームスを支持し、ワーグナーを嫌悪した。この態度は当時の音楽界では珍しいものではなく、シューマンらも近い価値観を有していたと思われる。ベートーヴェンを最良のモデルとみなし、伝統と形式を重んじる態度だ。一方の「未来派」に属するワーグナーやリストなどは「標題性」の高い自由な形式の音楽を提示した。でも忘れてはならないのは、彼らもベートーヴェンを最高の規範とみなしていたことだ。ブルックナーは「形式」を重んじた交響曲を数多く残したにもかかわらず、ワーグナーに私淑したためか、ハンスリックの攻撃の的となってしまっている。「音楽」そのものは「自由」なのに―。

そんなハンスリックの主張の1つが「音楽とは響きつつ動く形式である 」というもの。音による純粋な「構築物」としての音楽。そこに「感情」が生じるとすれば、その出所はいったい何なのだろうか―。他にもこの章ではルネ・デカルト(1596-1650)の処女作「音楽提要(compendium musicae)」(1618)についても触れ、「音楽とは、音による魂の運動(つまり感情)である 」と引用している。さらにフランス・オペラにおける騒動となった「ブフォン論争」についての言及で、ルソー(感情)vsラモー(理性)の構図を明らかにしている。

第6章に関連して登場するのは神学者アウレリウス・アウグスティヌス(0354-0430)。彼の「音楽論」の中で「音楽とは、よく拍子付けられる知識である 」と紹介されている―。筆者はここから、「知識としての音楽」という視点で展開してゆく。「記譜法」が発展したことにも触れられている。確かに「知識」なくしては得られないものだ。これがなければここまで「音楽」が普及することはなかったであろうことは容易に想像がつく。ちなみに僕は「スコア」を隅々まで読む知識が不足している。よくリスナーでもスコアに精通してアナリーゼを展開できる方々もおられるようだが、僕としては、出来る方にお任せして、その副産物を粛々と享受したいと思う―。演奏されている方々にとっては親しみのある(?)というか、取り組むべき「課題」としての存在なのかもしれない。きっと様々なことを教えてくれるものなのだろう。

もう一人、社会学者マックス・ヴェーバー(1864-1920)の遺稿「音楽社会学」についての言及もある。なぜ西洋近代に「合理的」な和声音楽が誕生したのかを明らかにすることを目指したとも言われている。「理性的」であることと「合理的」であることとは同列に扱いやすい。合理性のあるところには「構造」が存在する―しばしば「音楽」が「建築」になぞらえられることがあるが、もっともな理由があるようだ。「音楽は構造である」ともいえようか―。ごく稀ではあるが、「構造」が見える演奏も確かに存在する―管弦楽においてもピアノにおいてもである。「エウレカ!」と叫ぶまでにはいかないが、そんな時は「腑に落ちる」感覚を味わうことになる。その時僕は、少なくともそれ以前よりは「理解」した気になってしまうのである―。

第7章「芸術という音楽」と第8章「大衆という音楽」は、実は通底している内容である。第7章の初めには「クラシック音楽」の起源について述べられている。現在よりも「古い音楽」ということだろうか。音楽史上の「古典派」の総称だろうか―。定義は甚だ微妙なものである。僕の感覚では、アコースティック楽器を用いたある種の「共通した」雰囲気を持った音楽―といえそうだ。その「共通」した雰囲気の中には、「敷居が高い」「お高く留まっている」「ブルジョワ階級の音楽」「情操教育」「ヨーロッパ音楽」「眠くなる」「退屈」etc…といった印象が含まれると思う。そこにきて「芸術」だ―この言葉も定義がしづらいものだ―。「クラシック芸術」という言葉もあるし、「レコード芸術」はクラシック・ファンやリスナーにとっては「マスト」というべき月刊誌だ。自他を問わず「芸術家」が「これはゲイジュツだ」と宣言した瞬間、それは「芸術」になってしまうところもなくはない世界―。僕たちは、今聞いてる音楽を「芸術」だと思って聞いているのだろうか。「素晴らしい芸術だ」と僕たちが感じるところには純粋な感動があり、ある程度の知識による理解や認識が関係しているように思われる。

ある時期までは特定の立場やヒエラルギーの上位に位置していた者たちのための「音楽」だった、という状況が、今やすべての人々にあらゆる音楽が提供される時代となった。そういう意味では「クラシック音楽」も立派な「大衆音楽」と言えるのでは―と筆者は語る。音楽に「ジャンル」はない、と僕も思っているが、「カテゴライズ」されるとコミュニケーションが楽であることも確かなのだ―例えば身体の部位や臓器の呼称など、「名前」が付いているおかげで成り立っている世界なのだから。カテゴリー的にいうと大衆音楽は「ポピュラー音楽」のことを言うそうだが、正直もうどうでもよいことだ。定義づけられなければ聞くことができないわけではないのだから。

この8章の中で興味をそそる指摘が引用されていた。ピエール・ブーレーズの発言である。

「現代楽器のモデルは先立つ諸世紀が遺したもので、現時点で完全に時代遅れになった音楽言語であり、それらが現代の作曲家に創造したいと思う音素材を与えることは不可能である 」

確かに、新たな「楽器」というものは現在まで生み出されていない―これからもそうだろうか。

「電子音楽」は新たな地平を開くものになるのであろうか―。

筆者が最後に触れているように「ノイズ音楽」がそれに相当するのだろうか。

ジョン・ケージは著書「サイレンス」の中でこう述べている―。

「どこにいようと、聞こえてくるのはほとんどノイズだ。ノイズは無視すると、かえって邪魔になる。耳を澄ますとその魅力が分かる。時速50マイルで走るトラックの音。曲と曲との間の雑音。雨。こういう音を据えてコントロールし、音響効果としててはなく、楽器として使いたい 」

ケージの音楽は後日、このブログで扱う予定である―。

「Plus Forty Seven Degrees 56' 37'' Minus Sixteen Degrees 51' 08''」より。

坂本龍一ともコラボしているクリスチャン・フェネスの作品から。

残り2章になった。第9章は「自然という音楽」。筆者はまず「鳥のさえずり」に注目する。

そしてその膨大な数のレパートリーに驚きを隠さない。例として、「ウタスズメ」は20曲、フタスジモズモドキ」は75曲、「ハシナガヌマミソサザイ」は100曲以上の「歌」を歌う、という。

思えば、メシアンは「鳥」に深い関心を示した作曲家であった。鳴き声を採取し、ピアノ曲にまとめたのが「鳥のカタログ」である。瞬発性やレスポンスの良さなどから「ピアノ」が適した楽器と判断したのかもしれない。

メシアン/「鳥のカタログ」より。エマールのピアノで。2021年ライヴ。

「自然の音と都市の音」という見出しの中で、筆者はそれぞれの「周波数」を取り上げている。多くの方々がご存じのように、「自然音」には豊かな周波数特性が観られるので、身体への好影響などがよく指摘される―「自然」に触れて「癒される」と感じるのはそのことが関係している可能性が高いようなのだ。一方、都市における「環境音」は情報量に乏しいようだ。提供されている音源も同様である。CDやダウンロードを含むデジタル音源は、その性質ゆえにカットせざるを得ない周波数が存在する―それらは可聴音域を超えたものなので実際には聞こえないが、確実に「身体」は感じ取っているようなのである。多くの人々が録音媒体より、実際のコンサートライヴを本質的に望むのは、「身体」がそれを求めているから―といっても言い過ぎではないのかもしれない。CDより遥かに広い音域を有する「アナログレコード」が復活しているのも頷けるところがあるように思うのだ。

「自然」に優る「音」はない、といえるのだろうか―。

全面的にそう言えなくても、少なからず「開かれた」感覚は持っていたいものだ。

1時間収録。実際に近い感覚は味わえそうだ―。

最後は第10章「人間という音楽」。細胞レヴェルでの「運動」や「配列」等を「音化」できるとしたら―といったことが取り上げられている。一部情報筋では現在否定されている内容も取り上げられているので、「配慮」が必要な分野もあるのだが、内容そのものは興味深い。

一例を挙げると、ショパン/ノクターンの音符を「DNA」に変換したら、「RNAポリメラーゼ」の遺伝子の一部に驚くほどよく似た配列になった、というのだ―。本当かどうかはそれぞれが判断して頂くとして(その判断材料も乏しいのだが)、かつて、アファナシエフがノクターンのアルバムの中で、ショパンの音楽、とりわけノクターンは「記憶」と結びついている、「写真」のようなものだ、と語っていたのを思い出す―。実に「音楽」というものは不思議なものである。

アファナシエフのピアノで、ノクターン第1番、第11番とハ短調の遺作を。

たっぷりとした時間で奏でられている。

この本の裏表紙にはこう書かれている―。

「われわれは、どんな過去にさかのぼっても音楽に出会う」

確かに―。この本は「世界」から「音楽」を見据える試みであった。

僕が一つ言えるのは、「心」の中に「音楽」が存在しているのではないか―ということだ。

「スコア」は「記号」でしかなく、音1つ1つは物理的な「音」でしかないのに、それらが幾つかの法則や気分によって配列され、並べられる時に、「音楽」が立ち現れる―。

そう感じるのは僕たちの「心」なのだから―。

人だけが「歴史」を持ち、認識し、作ってゆく―。有形無形のものに「歴史」を感じるのは僕たちが「歴史」を持っているからだ―。そして同時に僕たちの「心」の中に「音楽」が存在するからなのである―。

「音楽とは何か?」 ― 音楽とは。。。