多くの人が、トイレに行っても便が出にくかったり、

便が硬かったり、排便に時間がかかったり、

スッキリしなかったりする経験をしています。

このような便秘の症状に悩まされる場合、

肛門周辺で便が詰まっていることが原因であることがあります。

本記事では、肛門付近での便秘の原因を解明し、

それに対する対処法を紹介します。

便秘の主な症状

便秘の症状には、「排便回数減少型」と「排便困難型」の

2つのタイプがあります。

「排便回数減少型」は、排便回数が少なく、

お腹の痛みや張りなどの症状が現れます。

一方、「排便困難型」は、

直腸周辺の筋肉が適切に働かず、

便が出なくなる状態になります。

このタイプでは、お腹の張りや腹痛、

便秘による血便(切れ痔)などの症状が

見られることもあります。

便秘は、生活の質を低下させる原因となることがあります。

そのため、便秘が改善されない場合は、

我慢することなく医療機関に相談することをおすすめします。

便が出口で詰まる原因

便秘にはさまざまな原因がありますが、

排便困難型の便秘では、

肛門の出口付近で便が詰まっているような

感覚を覚えることがあります。

排便困難型の便秘は、便が硬くなることが原因だけでなく、

排便を制御する機能に障害があったり、

大腸に疾患があったりすることが原因として考えられます。

このため、排便が困難になることがあります。

以下では、このような原因について解説していきます。

排便する時間が不規則

まずは、排便の仕組みを理解することが大切です。

大腸の動きによって糞便は直腸付近に移動し、

直腸壁が刺激されることで排便反射が起こります。

そして、ぜん動運動によって肛門付近まで便が移動し、

その結果脳は「便意」を感じます。

その後、トイレに行って肛門付近の筋肉を緩めることで

便が排泄されます。

しかし、トイレにすぐ行けなかったり、

排便する時間が不規則だったりすると

便秘になりやすくなります。

便意は一時的なもので、そのときに排便を我慢してしまうと

「便意」が消失してしまいます。

すると、体は排便を行う動機がなくなり、

便が肛門付近で溜まってしまいます。

朝食後など決まった時間に排便がない場合は、

便意を感じにくくなっているかもしれません。

このような場合には、

決まった時間にトイレに行く習慣をつけることで

便秘を解消できるかもしれません。

肛門付近で便が詰まったように感じる場合は、

腸のぜん動運動が正常に機能している可能性があります。

排便行動を見直すことで便秘が解消されることもありますが、

便秘が続く場合は医療機関での相談が必要です。

水分不足

便が生成される過程を知っておくことは便秘対策に役立ちます。

腸内にある食物は大腸の入り口に入ってくるときには

ほとんど水分が含まれています。

その後、大腸で水分が吸収される過程で、

粥状から半固形状、そして固形になっていきます。

便の6~8割は水分でできているため、

体内の水分が不足すると、大腸での水分吸収が増えて、

便が硬くなりやすくなります。

このような状態になると、

便が詰まって出なくなることがあります。

便が硬くなっていると感じる場合は、

脱水状態にある可能性があります。

こまめに水分補給をすることで、

便が硬くなるのを防ぎ、

排便をスムーズにすることができます。

筋力低下や運動不足など

排便時には、ほとんどの場合いきむ必要があります。

いきむとは、排便時に力を込めて横隔膜と腹筋を収縮させ、

腹圧を上げることを言います。

しかし、腹筋の力が弱まっている場合、

排便時にいきむ力も弱くなり、

不十分な量しか快適に排便できなくなることがあります。

いきむときには、

肛門付近の筋肉が同時に緩んで便を排泄しやすくします。

しかし、この協調運動がスムーズにいかない場合

(肛門付近の筋肉がうまく緩まらない場合)、

便の通り道が塞がれて排便が困難になることがあります。

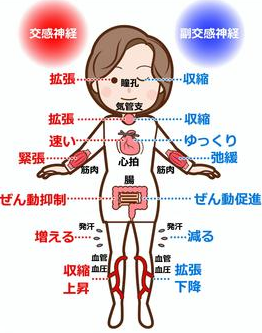

運動することで自律神経が刺激され、

大腸の動きが活発になりますが、

逆に運動不足は腸の動きを鈍らせ、

便秘の原因になることがあります。

腸の動きが鈍くなると、

腸管内容物の移動が停滞して腸内で便が滞留しやすくなります。

その結果、腸内で水分が奪われ、

硬い便が形成されやすくなります。

普段から運動習慣がない場合、

筋力の低下や運動不足を解消することで、

排便が促進される場合があります。

消化器系の疾患

便秘には硬便だけでなく、

軟便でも排便が困難な場合があります。

腸管内容物が通過しにくい状態に陥る疾患、

例えば直腸瘤や肛門疾患などが原因であれば、

便の性状に関係なく、排便が困難になることがあります。

また、消化器系の疾患が便秘の原因となることがあります。

例えば、大腸がんや潰瘍性大腸炎などが挙げられます。

便秘以外にも、出血や強い痛みなどの症状がある場合は、

より深刻な病気が隠れている可能性があるため、

医療機関で詳しい検査を受けることをお勧めします。

婦人科系疾患や膀胱炎なども、

便秘の要因となる場合があります。

したがって、症状が長引く場合や痛みが強い場合は、

早期に医師の診断を受けることが大切です。

薬の副作用

下剤(げりょう)と呼ばれる薬は、

便秘症状を改善するために処方されることがありますが、

逆に薬剤性下痢を引き起こすことがあります。

特に、抗生物質は腸内の善玉菌を減らし、

悪玉菌を繁殖させることがあり、

下痢を引き起こすことがあります。

そのため、抗生物質を処方された場合は、

医師の指示に従って適切な飲み方をしましょう。

また、健康補助食品や漢方薬なども

便秘や下痢の原因となることがあります。

これらの薬やサプリメントを摂取している場合は、

副作用の可能性を認識して、

医師や薬剤師に相談することをお勧めします。

薬剤性の消化器症状は、薬の種類や服用量、

個人差によって異なります。

薬の副作用による症状を改善するためには、

専門家に相談して正しい対処法を見つけることが大切です。

出口で詰まる便を出す方法

肛門周辺の筋肉をほぐしてみる

便秘薬を試してみる

硬い便で排便が困難な場合は、

便秘薬を使うことで解消することがあります。

ただし、便秘薬によってはお腹が痛くなったり、

クセになったりするものもあるため、注意が必要です。

市販薬の中で『酸化マグネシウム』は、

お腹に刺激が少ない便秘薬の一つです。

酸化マグネシウムは、腸管内容物に水分を引き寄せ、

柔らかい便を形成して排便を促進する効果があります。

便の状態によって、薬の量を調節することができるため、

自己調整しやすい特徴があります。

ただし、用法用量はしっかり守り、

過剰摂取には注意しましょう。

また、便秘薬を試す際には、

服用中のほかの薬との飲み合わせが悪い場合があるため、

ほかに服用している薬がある方は、

医師または薬剤師にあらかじめ相談することをお勧めします。

出口で詰まる便秘の対処法

排便習慣をつけるためには、

生活習慣を見直すことが必要です。

規則的な生活を送ることで、

自律神経が整い、規則的な排便が促進されます。

就寝時間や起床時間を一定にし、

食事の時間も決めるように心がけましょう。

また、排便のタイミングも重要です。

決まった時間に排便する習慣を身につけると、

排便リズムが整ってくることがあります。

朝食後は、大腸が最も活発に動くため、

体も排便しやすい状態になっています。

便意がなくても、朝食後にトイレに行き、

洋式トイレの便座に座るようにしましょう。

この時、正しい姿勢も重要です。上半身をやや前かがみにし、

踏み台に足をのせると、

ひざの位置が上がります。

これは排便にとって最適な姿勢です。

姿勢を意識することで、排便がスムーズになるかもしれません。

水分補給

水分補給は健康的な生活を送る上で欠かせない要素です。

適切な水分摂取によって、

腸内環境を整え、便秘の改善にもつながります。

まずは、1日に必要な水分量を把握しましょう。

一般的に、

1日に必要な水分量は1.5~2リットル程度と言われています。

ただし、個人差もあるため、

自分に合った水分摂取量を見つけることが大切です。

また、水分補給は一度にまとめて摂るのではなく、

こまめに行うことが大切です。

一度に大量の水分を摂取すると、

体に吸収されずに排出されてしまう可能性があります。

そのため、朝起きたらすぐに、

またこまめに水分を摂るようにしましょう。

ただし、水分摂取には注意が必要です。

コーヒーやアルコールは利尿作用があるため、

過剰に摂取すると脱水症状を引き起こす可能性があります。

そのため、利尿作用の少ないお茶や水、

スポーツドリンクなどを選択するようにしましょう。

さらに、食事からも水分を摂取することができます。

スープや果物、野菜などには水分が含まれているので、

積極的に取り入れるようにしましょう。

水分補給は健康に欠かせない要素です。

こまめに適切な水分を摂取し、腸内環境を整えましょう。

適度な運動を取り入れましょう。

排便が困難な便秘の場合、

適度な運動は腸の動きを活発にすることで、

便が出やすくなる可能性があります。

運動には、自律神経を整える効果があります。

自律神経には、交感神経と副交感神経があり、

副交感神経が優位な(=リラックスしている)ときは、

大腸のぜん動運動が活性化しやすくなります。

ストレッチやウォーキングなどの軽い運動は、

副交感神経が優位になるため、

毎日の運動メニューに加えると良いでしょう。

十分な睡眠をとる

十分な睡眠をとることは、腸の健康にとっても大切です。

睡眠中は体がリラックスし、

副交感神経が優位になるため、

腸のぜん動運動が活性化されます。

しかし、睡眠不足は腸の動きを鈍らせ、

便秘につながる可能性があります。

質の良い睡眠を心がけることで、腸の動きを活発にし、

スムーズな排便を促しましょう。

また、睡眠不足はストレスの原因にもなるため、

日常的に十分な睡眠時間を確保することは、

腸の健康にとっても重要です。

出口で詰まる便秘を解消するにも

生活習慣を見直そう

最後までお読みくださって

ありがとうございます。