核家族が当たり前ではない

昔の3世代同居に戻るべきなのでは?

嫁・姑や男性が婿養子に相手の家に入るにしても、お互いに最初は赤の他人との同居になるわけなので、いろいろと問題はあるでしょうけれど、2世帯住宅もあることですし、子供を産みやすいのはすぐ隣に面倒を見てくれる人、一緒に子育ての手助けをしてくれる人がいる、何かの時に相談にのってくれる人がいる、それだけでかなり違うのではないでしょうか。

過去の嫁・姑の問題点を見つめなおした上でお互いに上手くやっていくにはどうすればいいのかを日本国民全員で考えないと手遅れです。

保育施設だけではなく、学校もその他の施設も、そして日本人の為の国自体も維持が難しくなる

2022/05/02

以下引用

認可保育所など保育施設の5割超が、人口減少で施設の維持が難しくなる可能性があると考えていることが、厚生労働省の「子ども・子育て支援推進調査研究事業」の調査で分かった。すでに影響が生じている施設は1割を超えていた。

引用以上(途中略有)

↓↓↓ヤフコメの意見

●わが国の急速な少子高齢化は深刻な状況です。少し前までは待機児童解消が大きなテーマでしたが、状況は急速に変わりました。コロナによる影響ですが、こども・子育て政策の弱さも背景にあります。保育の場が大きな影響を受けているのです。これからは、地域で選ばれる園になることが重要な課題となっています。都市部でも定員割れが出ており、保護者にとっては選べる時代となってよいのですが、園経営は深刻です。これからは、ますますこども一人一人へのきめ細かい保育の質が重視されるでしょう。ただ、量的な拡大を進めてきた国や自治体は、少子社会の中でも小学校同様に安定的に運営ができ、保育の質向上を担保するための手厚い支援のあり方の工夫が不可欠です。いまこそ、保育者一人あたりの子どもの数、つまり配置基準の見直しを真剣に考える時期でもあります。それは、結果的に園を支えるだけではなく、こどもの最善の利益につながるのです。

●お年寄りをターゲットにした施設もこの先は確実に利用者が激減して運営できなくなる施設がたくさん出てくる。

大学も子供が減っていることで、入学を希望すれば誰でも入れる時代がくるだろう。

保育園の話に戻すと近くに保育園がないと困る人はいるだろうけど、例えば50人のキャパの保育園に10人しか園児がいなくて、それでもその10人のために保育園を存続させるために維持管理し続けるというのは現実的ではないし、そのために税金が投入されるのは特定の個人に税金を使うのと同じだから許されることではない。

そうなると閉園は仕方ないことだと思う。

人を預かる(保育、学業、介護など)仕事は運営している人がどんなに頭を使ってもその層の人がいないことには手の打ちようがないと思う。

唯一できることがあるとすれば、保育園なら保育ではない別のサービス(例えば空き部屋を貸し出す)で利益を得る方法を見つけるしかないだろう。

●少子化なんて。10年も20年も前から言われてきた事。

どんな事でもそうだが。社会問題としてあがっている事に対しての認識が疎か。

人口減少しているのに保育園を作るとか。学校を作るとか。そんなのに金を使う。意味が分からない。

病院や介護施設も同じだよ。

必要無い物に金を使って、人件費はボランティアとかよくある話。逆だろと思う。

賃金や福利厚生を充実させるから、労働者が家庭で安心して生活出来る。安心した生活が出来るから子供を育てる余裕が生まれる。子供が増えれば保育園や保育士が必要になる。と思う。

なのに。じゃあ保育園を作ればいい。その程度の認識じゃないの?

問題が根本的に違うと思う。

日本は本当に深刻な状況

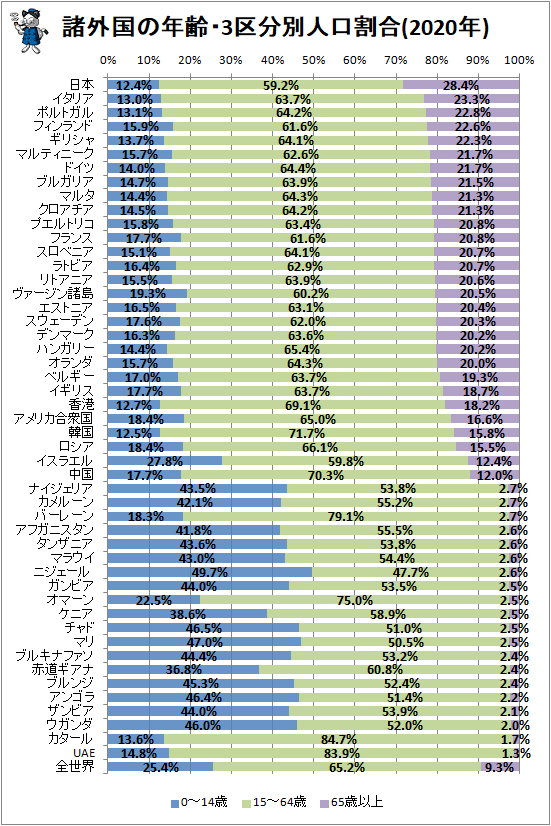

日本が飛びぬけている!

アフリカの方はまた事情が違いますので、寿命の長い先進国とは一概に比べられませんが、それにしても他の先進国に比べても日本は少ないですね。

義務教育は必須ですが、どうしても大学に行かなければならないとか、こうでなければならないとか、職業で~にならなければならない、とかではなく、皆が皆上へ上へばかりを目指すのではなく、もっと自然体で水があって食料があって住む所があればそれでいいという社会的通年も許されてもいいのではないかと思います。

社会に馴染めなければ家庭菜園をしながら半分くらいは自給自足での生活もできるような日本国内においての 日本人の【生き方の多様性】 がもっと認められてもいいように思います。 もちろん誰にも迷惑をかけない事が前提ですが、みんながこうでなくてはならないという型にはまり過ぎているのも息苦しさのひとつなのかなと思います。

特別な知識や技能が無くても誰にでもすぐにできる仕事が今や安価な外国人留学生 (漢字も書けずに留学生?) に奪われていますが、安かろう悪かろうではなく、勤勉で真面目な日本人がそれ相応の対価で良質なものを作った方がJapan Brandのプライドは維持できます。 安かろう悪かろうで失うのは長い目で見て取り返しのつかない信用です。

また技能実習生に外国に送金されるよりも日本人が得た賃金を日本国内で回るようにした方がいいのではないでしょうか。 技能実習生についても見直して頂きたいです。 技能実習生の利権がどこにあるのか(日本ではないでしょ?)も問題だと思います。

10年先を見られない政治のシステム

2022/04/29

以下引用

総務省は先ごろ、昨年10月1日現在の日本の総人口が、前年比で64万4000人減の1億2550万2000人になったと発表した。減少幅は過去最大で、日本の人口減少がますます加速していることを印象づけた。なぜ人口減少=少子化問題は解決の糸口が見いだせないのか。

(略)

政治家が関心を持っているのは、いま目の前の政治アジェンダだけで、そんなことをやっているとあっという間に選挙が来てしまいますから、オリンピックをどうするかとか、新型コロナ対策はどうするかといった話に終始して、本来なら5年10年かけていろいろ準備して進めなければいけない問題に取り組もうというような政治家はいません。今の政治家たちの政策の時間軸というのは、おそらく数か月程度ではないかと思います。

引用以上(途中略有)

松岡宗嗣@ssimtok

少子化が問題視されない理由「プライベートなこととして政治が逃げてきた」は嘘。むしろ"解決"する気はなく「こども家庭庁」の名称問題や「AI婚活支援」が象徴するように、子を産み育てやすい環境整備は怠り、プライベートに介入し特定の家族の… https://t.co/Iu5TbvTuUC

2022年05月06日 12:47

明石市長 泉 房穂(いずみ ふさほ)@izumi_akashi

「子ども予算」を“3倍”にして、 「所得制限」をかけずに 社会全体で、子どもを本気で応援すれば、 日本の『少子化問題』は解消に向かう。 やる気になれば、3年で実現できる話だ。 まだの方、是非ご一読を。 9年連続人口増、明石市の泉… https://t.co/L4QoMDqq6E

2022年05月06日 09:07

宋美玄🐰子宮体がん検診は実は不要です@mihyonsong

いまだにこんな周回遅れのことを言ってるなんて、有識者会議に何の意味があるのかと思ってしまう。 少子化の原因は婚姻の減少だけど、その原因はマッチングの問題じゃなくて若者の経済力低下だとあれほど。 https://t.co/Kcs8vmj4zb

2022年05月05日 23:30

離婚した時のリスクを考えると簡単に結婚に踏み切れないのも理由のひとつ。 北欧が幸せ度高いというのはこういうことかも。

日本シングルマザー協会@singlematherjp

ひとり親年収「母子243万円」困窮を突破するために|実際に役にたっている“資格”は? ひとり親世帯の年収「母子では243万円」、これで十分な生活はできるの? 厚生労働省調査結果 シングルマザーまとめ→… https://t.co/CdR3T6vsU3

2022年05月07日 17:24

井上伸@雑誌KOKKO@inoueshin0

子どもが生きづらく低所得では子育てが困難な日本 ①小・中・高校、児童生徒の自殺数 過去最多 ②15歳未満人口比率193位/194か国【世界ワースト2位】、人口4000万人以上の35か国では【ワースト1位】 ③合計特殊出生率186… https://t.co/GehvoIraa5

2022年05月05日 12:55

お松さん@t1MwR7AAB5yb0EM

@flarebonkapuka1 妻子から逃げ養育費を払わない別居親についてはなぜか彼らは見て見ぬふりするよね。そういう別居親こそが、ひとり親家庭の貧困を招いているのに。

2022年05月07日 16:54

塩崎あきひさ 【衆議院議員・愛媛1区】@AkihisaShiozaki

古川法務大臣に、ひとり親に対する養育費確保の緊急提言を提出。議連の永岡会長、金田勝年幹事長と共に、国際的に見た日本のひとり親の貧困率の高さをお伝えし、「できることからやっていきたい」と早期取り組みへの力強いメッセージを頂きました。… https://t.co/0kaWZPkwEK

2022年03月14日 18:11

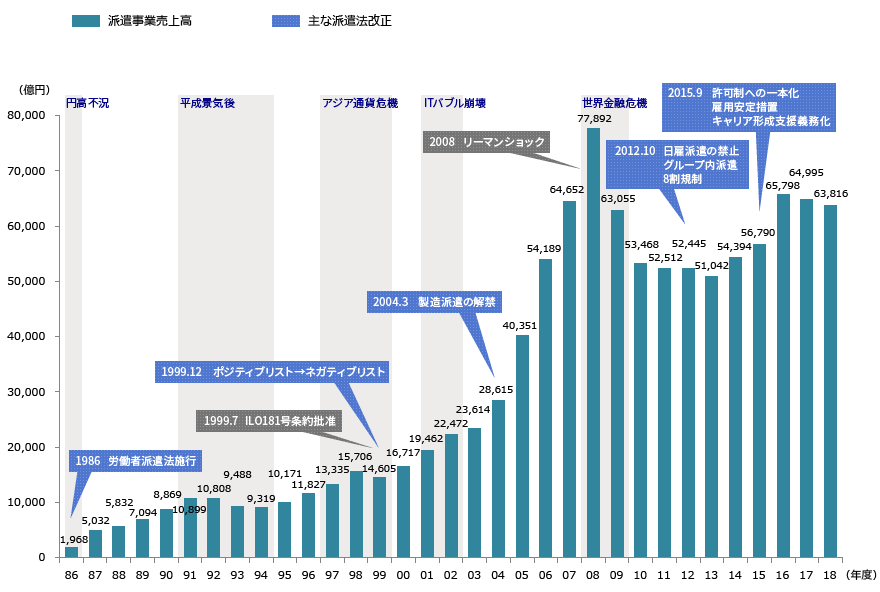

若者の貧困 派遣業

蓮華@ren02124

@ogino_otaku 派遣や契約が世界トップレベルで貧困層を増やして海外援助でボンボンやって、国内は役人の天下り会社を重ねて中抜きしてしてたらそうなるでしょうね 大学教授も天下りの枠で授業もしない教授モドキを飼っている始末だし

2022年05月07日 16:35

渡邊大門〔株式会社歴史と文化の研究所代表取締役、博士(文学)、十六世紀史研究学会代表〕@info_history1

政府はいろいろな施策で、日本経済を復活させようとしているが、無駄なのである。貧困層の温床となる、派遣社員、任期付き職員、アルバイトもろもろの非常勤職をなくさない限り、無駄なのである。保育士の月給2000円アップって、人生ゲームかよ。ふざけんな。自慢するな。

2022年05月06日 18:27

kuron@0bsy5z

ゆとり教育の失敗、派遣法改正。竹中平蔵氏の出現。人材派遣業や派遣会社の増加。貧困化、メディアの偏向報道。 こんな時代、日本になるって 想像できた人達はいるのだろうか。

2022年05月07日 16:38

かず-@kzooooo

なぜ国民が貧困に陥っているか教えてやろうか? それはね、ピンハネパソナ竹中平蔵が就労者の4割を派遣労働者にしたからだよ。 by 小泉純一郎 #朝生

2022年04月30日 01:53

乱暴戯児@FNR4aFS4sTLVNkp

@yuu_iwatsuki 大丈夫ですよ。 竹中平蔵のパソナによる日本全国派遣政策で、日本から正規社員は無くなってしまいました。 派遣のアルバイト程度の安価な奴隷労働が給与の基本となるので、どんなに物価が上がっても給与が上がること… https://t.co/ALq6I2WTOH

2022年05月07日 10:16

絶対にあってはいけない子供の自殺

2021/10/13

以下引用

昨年度、自殺した児童や生徒は初めて400人を超え、小中学生の不登校は19万人以上と、いずれも過去最多となったことが分かりました。

引用以上(途中略有)

2021/04/24

こども家庭庁への名称変更の理由

2021/12/23

↓↓↓ヤフコメの意見

●子どもの基盤は家庭かもしれないが、子どもを壊すのも家庭。

家庭が子どもの世界のすべてとしてしまうと、救済措置が限定されてしまうような気がする。

想像を絶する家庭環境であっても、家族を起点にとなると子どもは救済されない。

名称はともあれ、子どもの視点で救済できる庁にしてもらいたい。

●どうやってもまともにならない家庭に生まれた子をどうするかと言う視点は絶対必要です。

ただし今までの人類の歴史の中で家庭以上に子どもを上手に教育できた仕組みはないと言う事実にも目を背けてはいけない。

子どもは家庭で両親が育てるなんて固定観念は古いと思った人はまず歴史を知るべきで、知っておくべき過去事例が旧ソ連や北米の先住民などに存在します。ここらの国では親から引き離して国家で教育するという政策がなされたことはあるが、完全になる失敗に終わった。

家庭以外の組織がまともに子育てをするということがいかに難しいかまず認識して、最初に不十分な家庭の支援をその次にそれ以外の組織の充実をというのは真っ当な順序だと思います。

●「子ども庁」でも「子ども家庭庁」でも反対です。役職を作るより現場を充実を図るべきだと思う。関係各省庁の予算獲得の綱引きに「子ども」を使わないでほしい。

親権を制限で来る法改正。少年法の改正。児童相談所の施設充実と権限強化。養護施設の充実。警察が介入しやすい法改正。スクールポリスの導入など手はあると思う。

●子育てではやはり地域のサポートが必要だと思う特に核家族で近くに親族がいない世帯は援助受けたいと心身とも疲れてしまう。

そうゆう意味では子育ては昭和のほうが楽だったかもね

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

2021/03/30より

以下引用

終戦直後焼け野原になった日本で住宅が不足しました。何故今まで通りの親子代々一緒に住めるような住宅ではなかったのか?

しばらくしてできたのは団地という、今でいう2LDK位のマンションみたいなものでした。 嫁・姑の問題から解決されてありがたがっていましたが、これが世代間分断という少子化への始まりだったと思います。

昔は子供ができた時にはおじいちゃんとおばあちゃんが家にいて見ていてくれました。 一番安心で安全で手軽で費用もかからないし、子供にも負担はかかりません。 今のようにどこかに預けなくてはいけないとか、預ける場所がないとか、むしろ今の方が大変でお金もかかるし不自然です。

また子供にしても、悪いことをして親に怒られても、丸ごと受け止めてくれるおじいちゃん、おばあちゃんという存在があったからこそ、そんなにひねくれずに真っ直ぐに育っていった訳です。

そして今夫婦別姓? 必要ありますか? どうしても嫌なら姓が変わったという届け出だけして職場では呼び名として旧姓を使ってもいいのではないですか。

日本は天皇家を中心として、一般庶民も家制度で代々受け継がれてきた国家です。 そういう国です。

(略)

団地

第2次世界大戦が終わり焼け野原になり、昭和20年代初頭は日本国内の住宅が不足しました。

昭和25年 住宅金融公庫法 制定

昭和26年 公営住宅法 制定

昭和30年 日本住宅公団法 制定

この頃から複数の集合住宅が立ち並ぶ今ではお馴染みの団地が造られて行きました。

それまでと違うのは寝る所と食べる所が別になったことです。

また嫁・姑問題からも解放されることになります。

また家庭内の浴室とか水洗トイレとか今までの生活様式ががらりと近代的に変わってそこに住むことが若い主婦のステータスとなり入居するには倍率も高かったようです。

戦争の本当の目的はこれだったかもしれません。

引用以上(途中略有)