結論から言うと

http://www.nhk.or.jp/asaichi/2011/10/17/01.html

(1)測定(特に下限値)については少し判らない点がありました。

(2)測定結果は(恐らくですが)特に新しい知見があるとは感じませんでした。

(3)番組の主旨は内部被曝のリスクを根拠無く過小評価しており適切ではないと感じました。

以下に理由を書きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<測定に関する疑問点>

・測定に使ったサンプルの重量は?

(検出限界の0.3Bq/kgを「測れる」と放送した様ですがそれは正しいですか?)

・水分の除去は?、調理法の違いは?、地元産(新米)のおよその割合は?

(他地域との比較として適切ですか?)

・なぜ福島市でなく郡山市ですか?伊達市や南相馬市で無く須賀川ですか?

をNHKに電話して聞いてみましたが、

http://www.nhk.or.jp/css/goiken/mail.html

「放送の内容以外については回答しかねますが、メール、FAX、お手紙で御意見として

頂ければ、担当者の判断で回答する場合もあります」

との事でしたので、以下に私の想像の範囲で番組の内容を追ってみます。

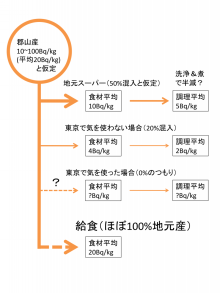

①福島市や伊達市でなく、郡山や(地下水に染みこむのはまだ先なので)須賀川以下では

農産物は概ね10~100Bq/kgの範囲に入ると予想されます。(新米の比率によりますが)

平均的に20Bq/kg程度と仮定し、調理でさらに半減すると想定します。

http://www.nirs.go.jp/information/info.php?i20#17

更にサンプル容器に採取する時に水分を切ると汁に溶け出すセシウムは除去されます。

郡山より低い地域を選べば、全国殆どの地域で5Bq/kg程度以下のサンプルになると

思われます。(汚染食材が選択的に集中する給食や外食産業は恐らくもっと悪いですが)

②首都大に聞いてみないと判りませんが、番組では恐らく直径5cm×高さ5cmの

小さい方のサンプル容器を使っていたようでした。ゲルマでの標準的な測定精度は

下記の程度。この7ヶ月間の「測れvsイヤ測れない」の議論はおおよそこの水準

でなされてきたと思います。

http://www.kankyo-hoshano.go.jp/series/lib/No24.pdf

性能や条件によりますが「定量できる」下限としては一時間の測定で10Bq/kgの程度で、

二時間に延長しても核種あたり7Bq/kg程度。例えば福島県のコメの検査はこの程度で

行われているものと想像します。(8時間測定でも3.5Bq/kg程度という感じ?)

④あさいちのデータの詳細も公開されています。首都大では二時間測定で3~5Bq/kgの

「定量(検出限界はその10分の1)」までは頑張っているとの主張ですが、例えば、

4.5±0.5[Bq/kg]の場合は検出限界以下と評価し「0(ゼロ)Bq/kg」と表示している

様に見えます。(逆に4.0±0.3[Bq/kg]の場合は「定量」されます。)

http://www.nhk.or.jp/asaichi/2011/10/17/images/04.pdf

つまり

・サンプル場所や測定手法を選び、

・あえて24時間測定をせずに定量限界をそこそこなレベルに設定すれば、

見たくないものを見ずにすむ「ヤミ鍋方式」の特徴が顕著に出ていると考えます。

今回の番組で私が確認できたのは、

・調理法によっては恐らく有意に(言われている様に半減か、もしかするとそれ以上)

セシウムを除去できる可能性があることを示唆していること、

・汚染食材は着実に拡がりつつあり、

「関東~東北の1000万人×10[Bq/日]」の汚染から、

「流通を通じ、全国1億人×1[Bq/日]」の状態になりつつある懸念を感じました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上、測定自体は番組を見なくてもだいたいの顛末が予想できましたが、

・サンプル数が少ないとは言え、郡山と須賀川はちょっと低い感じがする。のと、

・東京で気を使って食材を選ぶ主婦を、

「神経質で思慮が足らず、ムダに騒ぎ立てる風評被害の温床である」かの様な、

番組の流れになっていることは不適切だったと感じます。

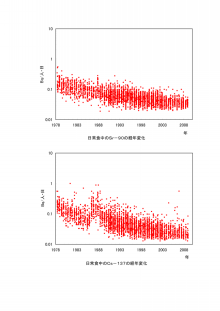

・また「原発事故前の日常食中のセシウム量は?」という視聴者への回答は

不正確だったと思いますので、水準調査の結果を添付しておきます。

http://www.kankyo-hoshano.go.jp/08/soukatsu_lib/h20_suijun.pdf

http://www.nhk.or.jp/asaichi/2011/10/17/01.html

(1)測定(特に下限値)については少し判らない点がありました。

(2)測定結果は(恐らくですが)特に新しい知見があるとは感じませんでした。

(3)番組の主旨は内部被曝のリスクを根拠無く過小評価しており適切ではないと感じました。

以下に理由を書きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<測定に関する疑問点>

・測定に使ったサンプルの重量は?

(検出限界の0.3Bq/kgを「測れる」と放送した様ですがそれは正しいですか?)

・水分の除去は?、調理法の違いは?、地元産(新米)のおよその割合は?

(他地域との比較として適切ですか?)

・なぜ福島市でなく郡山市ですか?伊達市や南相馬市で無く須賀川ですか?

をNHKに電話して聞いてみましたが、

http://www.nhk.or.jp/css/goiken/mail.html

「放送の内容以外については回答しかねますが、メール、FAX、お手紙で御意見として

頂ければ、担当者の判断で回答する場合もあります」

との事でしたので、以下に私の想像の範囲で番組の内容を追ってみます。

①福島市や伊達市でなく、郡山や(地下水に染みこむのはまだ先なので)須賀川以下では

農産物は概ね10~100Bq/kgの範囲に入ると予想されます。(新米の比率によりますが)

平均的に20Bq/kg程度と仮定し、調理でさらに半減すると想定します。

http://www.nirs.go.jp/information/info.php?i20#17

更にサンプル容器に採取する時に水分を切ると汁に溶け出すセシウムは除去されます。

郡山より低い地域を選べば、全国殆どの地域で5Bq/kg程度以下のサンプルになると

思われます。(汚染食材が選択的に集中する給食や外食産業は恐らくもっと悪いですが)

②首都大に聞いてみないと判りませんが、番組では恐らく直径5cm×高さ5cmの

小さい方のサンプル容器を使っていたようでした。ゲルマでの標準的な測定精度は

下記の程度。この7ヶ月間の「測れvsイヤ測れない」の議論はおおよそこの水準

でなされてきたと思います。

http://www.kankyo-hoshano.go.jp/series/lib/No24.pdf

性能や条件によりますが「定量できる」下限としては一時間の測定で10Bq/kgの程度で、

二時間に延長しても核種あたり7Bq/kg程度。例えば福島県のコメの検査はこの程度で

行われているものと想像します。(8時間測定でも3.5Bq/kg程度という感じ?)

④あさいちのデータの詳細も公開されています。首都大では二時間測定で3~5Bq/kgの

「定量(検出限界はその10分の1)」までは頑張っているとの主張ですが、例えば、

4.5±0.5[Bq/kg]の場合は検出限界以下と評価し「0(ゼロ)Bq/kg」と表示している

様に見えます。(逆に4.0±0.3[Bq/kg]の場合は「定量」されます。)

http://www.nhk.or.jp/asaichi/2011/10/17/images/04.pdf

つまり

・サンプル場所や測定手法を選び、

・あえて24時間測定をせずに定量限界をそこそこなレベルに設定すれば、

見たくないものを見ずにすむ「ヤミ鍋方式」の特徴が顕著に出ていると考えます。

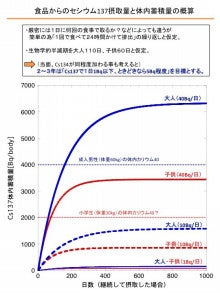

今回の番組で私が確認できたのは、

・調理法によっては恐らく有意に(言われている様に半減か、もしかするとそれ以上)

セシウムを除去できる可能性があることを示唆していること、

・汚染食材は着実に拡がりつつあり、

「関東~東北の1000万人×10[Bq/日]」の汚染から、

「流通を通じ、全国1億人×1[Bq/日]」の状態になりつつある懸念を感じました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上、測定自体は番組を見なくてもだいたいの顛末が予想できましたが、

・サンプル数が少ないとは言え、郡山と須賀川はちょっと低い感じがする。のと、

・東京で気を使って食材を選ぶ主婦を、

「神経質で思慮が足らず、ムダに騒ぎ立てる風評被害の温床である」かの様な、

番組の流れになっていることは不適切だったと感じます。

・また「原発事故前の日常食中のセシウム量は?」という視聴者への回答は

不正確だったと思いますので、水準調査の結果を添付しておきます。

http://www.kankyo-hoshano.go.jp/08/soukatsu_lib/h20_suijun.pdf