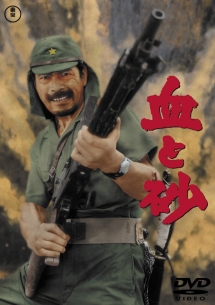

「血と砂」

1965年9月18日公開。

伊藤桂一原作の「悲しき戦記」を骨子にした異色の戦争映画。

屈指の名コンビ・岡本喜八監督と三船敏郎主演による戦争活劇大作。

脚本:佐治乾・岡本喜八

監督:岡本喜八

出演者:

三船敏郎、伊藤雄之助、佐藤允、天本英世、団令子、伊吹徹、名古屋章、長谷川弘、仲代達矢

あらすじ:

昭和二十年の北支戦線。

陽家宅の独歩大隊に、小杉曹長(三船敏郎)と軍楽隊の少年十三人、それに小杉にほれている慰安婦・お春(団令子)がやってきた。

小杉は朔県の師団指令部で少年軍楽隊を最前線に送ることに反対して、転属を命じられたのだ。

独歩大隊には、小杉の弟・小原見習士官がいたが、小杉のつく直前に銃殺されていた。

通称ヤキバ砦の守備隊を指揮していた小原は、八路軍の猛攻にあい、彼を除いた全員が戦死した。

連絡に戻った小原は、敵前逃亡の罪で銃殺された。

怒った小杉は隊長を殴りとばし、根津憲兵曹長(名古屋章)に逮捕されてしまった。

営倉には、戦うことがいやで、三年も入っているという志賀一等兵(天本英世)や見習士官殺しの炊事係・犬山一等兵(佐藤允)などがいた。

そのころ、少年兵たちは、楽器を取り上げられ、一般兵として毎日軍歌を歌わせられていた。

一方、小杉の身を案じたお春は、寝物語りに隊長に泣きこんで、小杉の命乞いをしていた。

その甲斐あってか、数日後小杉に出動命令が下った。

少年兵を指揮してヤキバ砦を奪い返せというのだ。

それからというもの、小杉の指揮のもとに、少年兵たちは猛烈な戦闘訓練に明けくれた。

そして数日後、お春に送られて出発した小杉隊は、熾烈な戦闘の末、見事ヤキバ砦を取り返した。

ところが、それから数日後、日本軍のトラックに乗った敵のゲリラ隊のために、砦は、また多くの犠牲を出してしまった。

小杉は、少年兵を元気づけようと、お春に少年たちの筆下しを頼んだ。

これに感激した少年兵たちは今度は、敵のゲリラ隊に勇敢に立ちむかった。

しかし敵の潮のような人海戦術にはいかんともしがたく、小杉をはじめとするヤキバ砦の隊員は佐久間大尉(仲代達矢)の指揮する援軍を待たずに、全員討ち死にした。

日本軍の中で倒れた敵の少年ゲリラの手には、終戦を告げる伝単がしっかりとにぎられていた。

時にして、昭和二十年八月十五日の朝のことであった。

コメント:

前半を観る限り、戦争映画というジャンルに西部劇、青春映画、更にミュージカル映画を加味した明るい娯楽活劇の様相を呈している。

しかし後半は、「ヤキバ砦」を占領した辺りから、物語りを覆う空気が変わって行く。

娯楽映画の体裁はとりながらも、岡本監督は我々に戦争の非情さ、虚しさ、不条理を見せつける。

当時の東宝の監督は戦争の描き方がピカイチだ。ほかの反戦映画には絶対にない、高い表現力・描写力がある。

特に、岡本喜八監督が演出したこの作品には、独特の哀感が表現されている。

最前線に送り込まれた少年軍楽隊のハチャメチャな戦争喜劇、そして悲しき結末。

岡本喜八監督らしく軽いタッチで、あり得ない設定で戦争を背景とした独自の世界を描いた異色作だ。

少年軍楽隊の演奏するものがジャズの「聖者の行進」という軽快なものだが、それは敵性音楽だ。

死者を弔うなら「海ゆかば」だろう」という意見に対する、三船の「あんな暗いものではダメだ。明るくしなくては」というセリフにこめられているように、岡本監督もあえてアメリカンな音楽を選んだのだろう。

最前線の大隊に少年兵ばかりの軍楽隊を派遣するという作戦自体がすでに末期的である。

その彼らを率いるのが三船敏郎演じる小杉曹長の、真面目さとは別に、独特のおかしみを持った役柄がハマっている。

その軍楽隊といっしょにやってくるのが曹長を慕う、団令子が演じる従軍慰安婦のお春さん。

戦場に似つかわしくない色気をふりまきアクセントとなっている。

殺伐とした戦場ではさしずめお春は生の象徴とも言える。

ここでは従軍慰安婦への遠慮などこれっぱかりもない。

命懸けで曹長を慕う姿が描かれる。

いまなら批判を浴びてもおかしくない描写だが、当時の日本人の認識が垣間見れるところでもある。

ラストショットが生の象徴とも思えた彼女の壮絶な死のショットで終わるのも暗示的だ。

この映画は、TSUTAYAでレンタルも購入も可能: