毎度、当ブログへお越しいただき、ありがとうございます。

今回は群馬県館林市にある「躑躅ヶ岡」を訪ねました。

前回に続いてお花の名所を紹介します。季節ものなんでね、どうしても今の時期でないと見られない光景ってあるじゃないですか。

それが天然記念物や名勝となれば、なおさら…

どんなところなんでしょうね、躑躅ヶ岡。パソコンなどで変換すると「つつじが丘」が出てくるんですよ。それじゃあ都内の高級住宅街じゃありませんか。

実際に行ってみたら、そんなもんじゃぁありませんでした。見事。その一言に尽きます。

それでは訪ねてみましょう。

「躑躅ヶ岡」ってどんなところ?

躑躅ヶ岡はその名の通り、ツツジの樹がいっぱいの場所です。そこは皆さんも想像がつくことでしょう。

ツツジなんて、その辺の植え込みにもいっぱい植わっているじゃないか、そう思われる方が多いのではありませんか?少なくとも私はそう思っていました。

じゃあなぜ名勝に指定されているのか?

それは上の写真を見ていただければわかるのではないでしょうか。圧巻のツツジの数です。ここが文化財に指定された理由のひとつに「江戸時代以前からの自生のヤマツツジが大木になっており、見事な景観を見せている」があります。

なんでも現在の館林には江戸時代、館林藩があり、その初代藩主はなんと、徳川四天王にも数えられたという名将、榊原康政でした。

館林市内にはいくつか「里沼」と称される沼があるのですが、そのうちの一つ「城沼」のほとりにあった館林城を整備し、城主となりました。

城沼の南岸にはもともと小山があり、そこには幾本かのヤマツツジが自生していたそうです。康政は城内にあったこの小山にツツジを植えて愛でたといわれています。

その後、歴代藩主に手厚く保護されてツツジが追植され、ツツジの名所となりました。明治以降、一時は荒廃した時期もあったそうですが、それでも復興されて名勝に指定されました。

そのおかげで今でも往時の姿を偲ぶことができます。

もっともそれだけが文化財指定の理由ではありません。一番大きな理由として

「江戸時代に改良された古い園芸品種の株が多数みられること」があります。

とにかくまずは、躑躅ヶ岡で見られる見事な景観からご紹介します。

躑躅ヶ岡を訪ねて

今回もわが愛車にて訪問します。公園用の駐車場がありますので、そこに駐車して歩くことになります。

公共交通機関では東武伊勢崎線・館林駅が最寄りとなります。路線バスなどなく、タクシーが便利なようです。徒歩では40分ほど歩くことになります。

普段は無料で広場でのピクニックや公園内の散策を楽しむことができるのですが、ツツジの時期はゲートが設けられ、入園料を支払って入ることになります。

南側入り口の手前には「つつじが岡ふれあいセンター つつじ映像学習館」というビジターセンターがあり、映像などで躑躅ヶ岡を紹介しています。

現地は城沼の南岸、「館林市つつじが岡公園」という都市公園として広大なエリアが整備されています。

広場があったり舗装された遊歩道もあったり、周辺にはきれいに刈りこまれたツツジの植え込みもあって

「普通の公園だな」

というのが最初の印象でした。

しかし、公園の駐車場からしばらく歩くと小高い丘が見えてきます。実は国指定名勝となっているのはこの小高い丘のエリアで、今までの都市公園の風景とは全く違った景観に驚かされました。

口をついて出た言葉は

「なんじゃこりゃ?」

でした。

明らかにすべてツツジの花。「埋め尽くされている」というのがピッタリです。しかしすべては同じ色の花ではなく、まさに色とりどり。

それにツツジというと、他の庭園や植え込みでは丸くきれいに刈りこまれているものが多いですが、見たこともないような大木のツツジが多く、歪に折れ曲がって伸びた枝にわんさと花がついているのです。

とても野趣にあふれた、ワイルドな枝振りの木々に花が密生しています。

ここは文化財保全の意味で、剪定はあまり行わないのだそうです(追肥などの管理は定期的に行われています)。

奥へ進むとこれまた見事。前後左右、下手すれば上もすべてツツジのはな、ハナ、花…

あまりの見事さにいきなり園内に踏み入ってしまったので、一旦落ち着いてまずは外周を回ってみましょう。

躑躅ヶ岡を巡る

南側には「名勝 躑躅ヶ岡」の石碑があります。これが一番、躑躅ヶ岡の価値を語っています。

北側にも篆書の「躑躅ヶ岡」碑があります。花に埋もれて文字が見えません。

ツツジの花越しに城沼も望めました。

城沼は館林城の堀の役割もしていました。今ではボート遊覧なども楽しむことができます。

ちなみに、国指定名勝に指定されているエリアは「旧公園」とも呼ばれていますが、「旧」とは対照に当然、「新公園」もあります。

こちらのエリアは昭和に入ってから整備されたので名勝には指定されていませんが、旧公園内のツツジに万が一のことがあった場合に移植したりできるように、旧公園内から株分けされて移植されたツツジが多数植えられています。こちらもこちらでなかなか見事な景観となっています。

ツツジの花を楽しむ

そして躑躅ヶ岡が国指定名勝となっている最大の理由、「江戸時代からのツツジの古い園芸品種が多種残されている」というツツジの花も愛でましょう。

まずは一番の見所、ヤマツツジの大木です。

躑躅ヶ岡には、もともと自生していたというヤマツツジが年月を経て古木となり、ツツジとしては稀に見る大木が多くあります。

中には太く長く伸びた枝を支えるために支柱が添えられ、まるでトンネルのようになっている所もありました。

まさにツツジの花に包まれた感覚。

そして樹齢800年ともいわれる、園内で最も古くに移植されたという「匂当内侍遺愛のツツジ」。

「太平記の里」として知られた群馬県の新田荘から江戸時代に移植された、新田義貞の妻である匂当内侍が愛したといわれるツツジの樹です。

また、こんな大木もありました。「八重咲ヤマツツジの大木」です。

花弁が八重咲になっています。ヤマツツジの突然変異なんだそう。自生だからこそ生まれる突然変異。

こういった変異が現れるのは種子で増殖しているためで、自生している証拠です。躑躅ヶ岡が貴重とされる理由のひとつです。

ヤマツツジの変異種では他に、白い花が特徴のシロヤマツツジもあります。

そして、江戸時代を通じてこの地に移植され、見事な名園を彩っている園芸種のツツジたちも紹介します。

まずはキリシマツツジの花たち。

キリシマツツジはもともと南九州地方に見られるツツジで、自生地は天然記念物になっているところもあります。ヤマツツジに比べて花弁が細く、赤みが強いです。

江戸時代にはわざわざ南九州から江戸へ運ばれて多く移植されたそうで、「江戸キリシマ」と呼ばれたそうです。

そのうち、江戸に移植されたものが「本霧島」と呼ばれる品種だそうです。この種を原木として品種改良が進みました。

そんな品種改良で生まれたキリシマツツジのいくつかを紹介します。

赤味がより強い「紅霧島」や「日の出霧島」。

桔梗(キキョウ)のような花をつける「桔梗咲き霧島」。

本霧島よりややくすんだ(「けら」という)赤色が特徴の「八重けら霧島」。

八重けら霧島は移植された園芸品種の樹ですが大きな木で、枝が四方に広がってまるで「ツツジの笠」のようです。

続いてはオオヤマツツジの花です。

「オオヤマツツジ」というだけあって、ヤマツツジより大きな花。

花山剣は品種として独立に登録されたのは平成になってから。新しい品種です。ただ、躑躅ヶ岡の中で自生していたツツジだそうです。

花弁に絞り模様が見られるのが特徴の「飛鳥川」。こちらは江戸時代からの品種です。

クルメツツジやモチツツジ、ヒラドツツジ、チョウセンヤマツツジといったツツジもありました。

クルメツツジは北九州の久留米(現在の福岡県久留米市)付近で品種改良されたキリシマツツジのことだそうなので、キリシマツツジの一品種といってもいいのかもしれません。ただ、躑躅ヶ岡では分けて表記されていたので、ここでも分けました。

車輪のような花の「花車」。枝変わり現象が見られた木があったので撮影してきました。

「枝変わり」現象とは、枝の一部が遺伝子変異を起こして生じる、突然変異のことなのだそうです。

この枝変わりした枝を挿し木で増やすと、また新しい品種が生まれるそうです。ただ、躑躅ヶ岡では文化財保全のために、やたらと枝を切ることはしないので、品種改良を目的とした挿し木は行っていないそうです。

石南は石楠花(シャクナゲ)のような花をつけることから名づけられたそうです。

「尾曳絞り」は、館林市内にある「尾曳」の地で見つかった品種で、「絞り」模様が見られるのが特徴です。

この樹でも枝変わりが見られました。

もちろん、躑躅ヶ岡にある品種はこれだけではありません。100品種以上が確認されているそうです。

躑躅ヶ岡のツツジは、花の時期が品種や日照などによって違い、長く楽しめます。4月の中旬から見頃を迎え、ゴールデンウイーク中でも遅咲きの花なら見られるものがあるそうです。

全体を見てその圧巻ぶりを楽しみ、さらにそれぞれの樹を見比べて花の形や色、咲き方、枝振りを楽しむ。なんて風流な楽しみ方なんでしょう。

昔の人はこうして季節を楽しんでいたのですね。ここはまた訪れたい場所の一つとなりました。

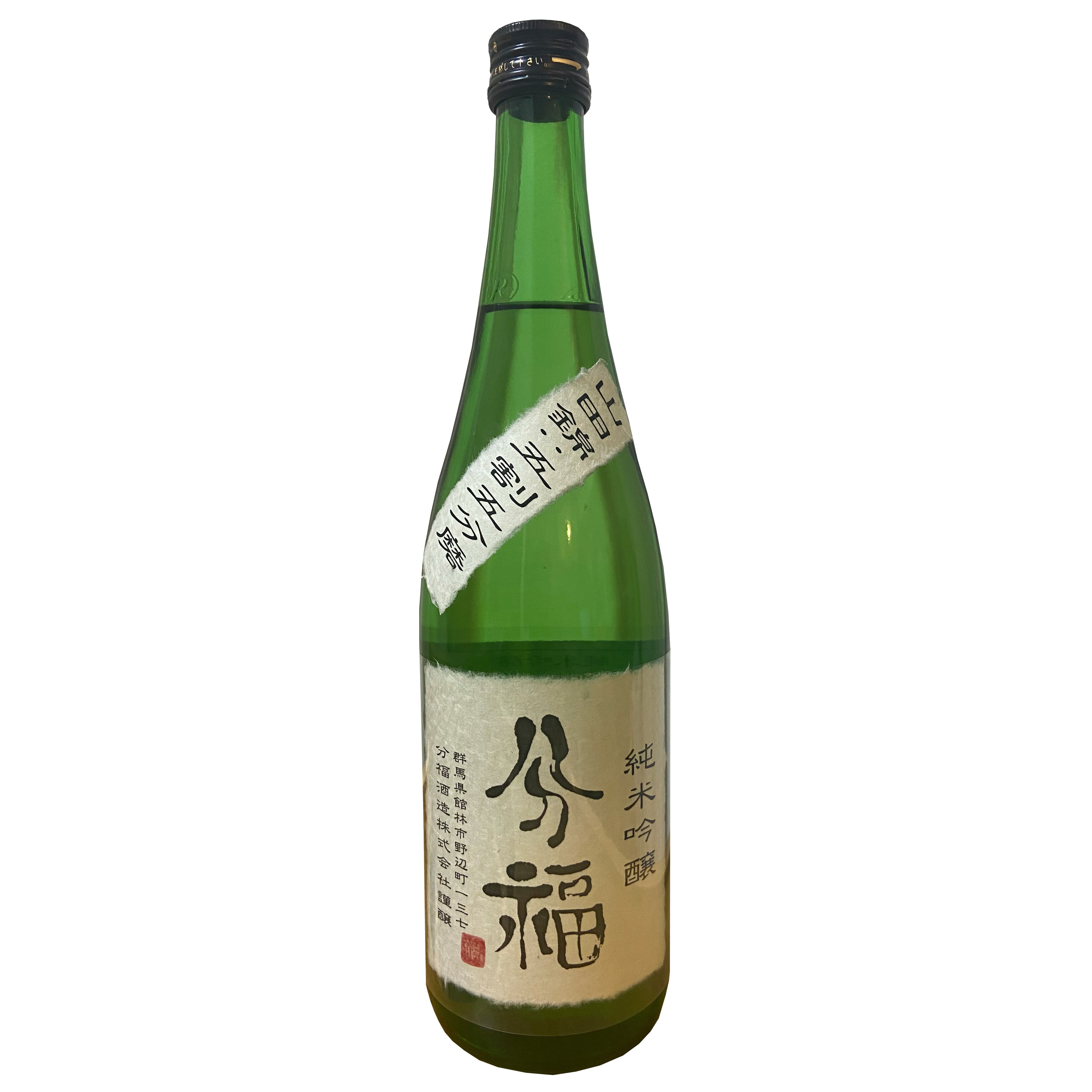

![]() 帰りには館林の銘酒をお土産にしました。香りがよく、とても美味しかったです。

帰りには館林の銘酒をお土産にしました。香りがよく、とても美味しかったです。

ちなみに花の話題は、次回も続きます。