今回もご覧いただき、ありがとうございます。

新潟県南魚沼市といえば、関東では近くの湯沢町と共にウィンタースポーツのメッカとして有名です。雪の多いこの地方ですが、首都圏から新幹線やバスで手軽に訪問できるようになって、手軽にウィンタースポーツが楽しめる地として有名になりました。

その前なら、川端康成の小説「雪国」の一小節「国境の長いトンネルを抜けると雪国だった。」のフレーズで有名でした。

ですが、この地が交通の要衝だったことを知る人は少ないのではないでしょうか。だから戦国時代にはこの地に大きなお城が構えられていたんです。

今回はそんな時代の面影を伝える山城の跡、坂戸城跡を訪ねました。

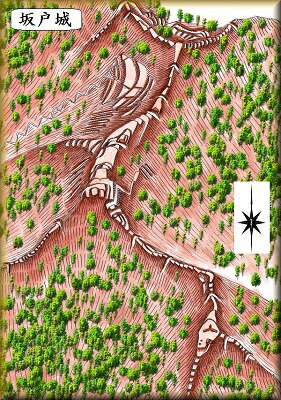

上の写真、写っている山全体に城跡の遺構が分布していました。こういった場合、訪ねる前から経験上「城跡を訪ねる」というより「登山」と呼ぶにふさわしいものになりがちです。そして案の定、そうなりました。

南魚沼地方(上田庄)は南北朝の頃から越後上杉氏の家臣、(上田)長尾氏が治めていました。戦国動乱期に入り、越後もその影響が強くなった16世紀初頭、坂戸城は長尾房長によって本格的に築城が開始されました。

越後国を上杉謙信が治めることになった際に当時の上田長尾氏の当主となった長尾政景(房長の子)は謙信と和睦し、臣従しました。政景の子、(上杉)景勝は後に御館の乱(1578~80)で越後国主となり、このあと坂戸城は近隣武将の番城となって領国経営の要所となったようです。

慶長3(1598)年、上杉景勝は豊臣秀吉の命で会津へと国替えになり、越後国には越前から堀秀治が入りました。そして坂戸城には秀治の家臣、堀直竒が入りましたが慶長15(1610)年、直竒は信濃国飯山へ移され、坂戸城は廃城となりました。

坂戸城は中世から近世にかけての典型的な城館の形態を残す遺跡として、史跡に指定されています。

坂戸城は坂戸山全山に遺構が残っています。JR六日町駅が最寄りですが、城跡入口までは駅から歩くと20分ほどかかる距離です。

麓にある鳥坂神社が城跡入口となっていて、駐車場もあります。私は鳥坂神社前に我が愛車を置いて城跡を訪ねました。

駐車場の下には坂戸城の内堀跡とされる池があります。ここから登城です。

最初は登り始めてすぐに家臣屋敷跡とされる平場の脇を通り過ぎます。

確かに建物があったのではないかと思われる平場が雛壇のようになって続いていました。

もう少し上ると、居館跡といわれる石垣が現れます。

このような中世の山城では、通常は麓の居館で生活や政務を行い、緊急時には実城と呼ばれる山上の施設へ移った、とされています。

だから麓には家臣団の居所や城主の居館があったのです。坂戸城も例外ではありませんでした。

ただ、石垣が見られるとは思っていませんでした。

南側の石垣は発掘調査を基に修復・復元されたもので、北側の石垣はほぼ手付かずの状態で保存されているそうです。

そして石垣の切れ目が居館跡への入り口となっています。奥には土塁で囲まれた広大な方形区画が残されていました。

で、少し戻るのですが、ここから坂戸山の西側に延びる尾根の北側斜面に、堀直竒が入城した当時の遺構である御居間屋敷跡といわれる郭跡があるそうなんです。ここを先に見ておきます。

家臣屋敷跡まで戻って、もと来た道から分かれて斜面へ登る道を登っていきます。

このころから、この登城は予想以上にキツイ登山になるんじゃないかと気付き始めます。

そう。最初から登山になるだろうな、と予想していたことはお話ししましたが、思った以上に登りがきつくなり始めたのがこの頃からだったのです。

しかしたどり着いてみると、枡形の形状もよくわかるし、かなり広く斜面を造成して平面をつくり出しているし、見応えがある郭でした。

こんなとき、「やっぱり多少登り下りがきつくても見ておくべきだな」とつくづく感じます。

そして一度登ってきたのですが、ここを下って戻ります。先ほどの居館跡を通り、坂戸山へ登る林道を進みました。ここから本格的に登山です。

しばらくは自動車の轍(わだち)が残る林道を登ります。この道は、坂戸山の山腹を一周して下山するコースになっているみたいです。

そのルートには遺構がないので、途中から「城坂」といわれる登山道に入りました。この道が坂戸城の大手道に当たるそうです。この登山道、しばらくは直登に近い形で登るので、坂がきついこと。

この日は初夏の気温20℃を超えた暖かい日で、夏の登山向けの格好に近い恰好をしていたとはいえ、登っていると汗がダラダラと流れました。

しかし、これを進まなければ尾根筋の郭群が見られないと思うと、登らずにはいられない、とヒイヒイ言いながら登りました。水分を確保してきて正解でした。

そんなキツイ登りも、途中でこんな絶景が見えたら登ってきた甲斐もあるというものでしょう↓

かれこれ40~50分ぐらい登ったでしょうか。坂の途中に、明らかに人の手が加わった平地を見つけました。

これは明らかに詰めの城の小郭です。やっと城らしくなってきた、と小躍りしました。

この先で、道が二手に分かれていました。一方は主水郭を経て実城(山頂)へ続く道、もう一方は桃の木平を経て実城へ続く道、とあります。

桃の木平は坂戸城で最大の曲輪跡だそうですが、それは後から知りました。私は主水郭へ向かいました。

後でミスに気が付くのですが、私は実城から桃の木平へ戻ることをしなかったのです。

これは大失態、だから桃の木平の写真がありません。それこそ、後で坂戸城最大の郭跡と知り、忸怩たる思いです。

主水郭は坂戸城の北方へ延びる尾根の先にある小郭で、魚野川と、その流れに沿って開けた魚沼盆地が一望に見渡せる郭です。おそらく北方からの侵入に対しての物見台の役割を果たしたのでしょう。

ここから、桃の木平のことを知らずに実城へ向かいました。尾根筋の道からは時折、実城が見えました。

そして、お城らしく堀切もありました。下の写真は尾根上から堀底を撮影したので、わかりにくいかもしれません。

堀切を下って再び登る、その険しさを伝えようと撮影したつもりですが、ちょっとわかりにくいですね。

反対側は岩盤剥き出しの急登がウネウネと続いているんです。素晴らしい仕掛けです。攻めたくなくなるわ~。

実城が近づいてきました。この辺りから尾根筋を削平して造られた平地が階段状に続いていきます。

しばらく進むと広瀬郭と名前が付いた郭に到着です。ここは実城の直下にある郭です。この曲輪、大きな切岸があるんですよ。下の写真の、この大きな切岸を見てください。

城跡探訪だからワクワクして見ていますが、これが戦だったら登る気も失せるでしょう?実城の直下ですからね、最後の守りは堅牢でなくてはなりませんよね。

広瀬郭に登れば、実城は目の前です。ところで、なんで主水郭とか、広瀬郭という名前なのでしょう?ここを守っていた主将が○○主水だとか、広瀬なんとかさんだったりしたのでしょうか。

埼玉だと新潟県の資料が図書館に少ないので、調べられませんでした。おそらく、そんなところだろうと思います。

ここには石垣も残っているんです。東国の中世の城は、研究者の間ではずっと「土の城」といわれていて、土塁や空堀を多用したお城が主流とされてきましたから。

東国のお城で石垣が見られるところはまだまだ珍しいです。だから坂戸城跡で石垣を見られるとは、感動します。

それでも、東国のお城でも少しずつですが石垣が見つかってきていますから、最近では「土の城」のイメージも見直されてきています。

そしていよいよ、坂戸城の本丸、実城へ到着です。頂上には富士権現の祠がありました。この建物は昔、登山客の休憩所でもあったようで、今でも名残が見られます。

ここからさらに、南方に延びる尾根筋を辿って、小城、大城といわれた郭を訪ねました。その後、実城に一度戻り、寺ヶ鼻尾根という尾根筋に残る、坂戸城の宗教施設があったとされる寺の鼻郭と、そこに残る百八塚といわれる謎の塚群を見に行きました。

まずは小城、大城へ。

尾根筋を軽くアップダウンしながら進みます。途中には浅いけれども、間違いなく人の手で造られた堀切もあります。

小城はピークになっているけれども、開けておらず森へ帰りつつありました。

大城は大きな土塁が一部残り、ピークが平らに削平されていました。

ここから一度実城へ戻ります。そして寺ヶ鼻尾根の方へ下ります。

実城から下りはじめると、寺ヶ尾根が一望できる場所がありました。

「あの先まで下るのか、なかなかだな。」

…先を見たくありませんでした。でも、謎の宗教施設跡を見たい、という好奇心が勝っています。とにかく下ります。

途中で振り返り、実城を眺めました。

「あんなところから下ってきたのね。」

実城から、かれこれ1時間ほど下ったでしょうか、尾根の先端らしきところに到着しました。

そこにあったのが下の写真の祠。「大山阿夫利神社」の扁額がありました。

ここを「寺ヶ鼻郭」ともいうそうです。

ここには寺があったともいわれていて、だから「寺ヶ鼻」、鼻は「ハナ(端)」、すなわち尾根の先端、ということでしょう。

この周辺にいくつか土盛りが見られるんです。これが「百八塚」といわれるものだそうで、その築造の目的は謎のままなんだそうです。

山の斜面にあるのですが、明らかに山の地形の一部ではなく、人が土を盛って造っているので、不思議ですね。

こういった背景から、この地には坂戸城に関連する何らかの宗教施設があったのではないか、といわれています。

ここから寺ヶ鼻登山口はすぐでした。

寺ヶ鼻登山口からは山裾を周って、鳥坂神社のところまで戻ります。さらに1時間くらい歩くことになりました。

この山裾には上田長尾氏の菩提寺だった龍言寺の跡があり、そこには長尾氏の墓所(供養塔)がありました。

龍言寺は坂戸城跡に設けられたお寺の跡なので、今でも広い平地が残って保存されています。そこにもともと道宗塚という塚があり、これが長尾政景公の墓とされたようです。

長尾氏墓所は有志によって明治時代になって建てられた供養碑群で、歴代のお墓、というわけではないようです。

そこには上杉家の家臣、直江兼続の供養塔もありました。

直江兼続は上杉家の忠臣として有名で、「愛」の字の鍬形の兜を使っていたことで知られていますね。

私は原哲夫氏の『花の慶次』を読んで知りました。よほど戦国武将が好きだ、って人でない限り、同じキッカケで知ったんじゃありませんか?

14時半くらいに登り始めて、一山一通り見て回って降りてきたら、すっかり日が沈んでしまいました。時計を見たらもう19時になりかけてました。

坂戸山に登って、昔の人はよくこんな山の上にお城を築いたな、と改めて思いました。

こんなお城めぐりを“楽しい”って思ってしまう自分って…。昔から変わりません。

--------

坂戸城跡(昭和54年3月・史跡 新潟県南魚沼市坂戸)

城跡のある坂戸山(標高634m)は、新潟県の東南部、南魚沼郡のほぼ中央にあり、魚野川をはさんで、三国街道を見下ろす地点に位置します。現在の魚沼郡南部には中世に上田庄(荘)があり、越後国主であった上杉氏の家臣、長尾高景の一族のものが文和年間(1352~1355)に上田庄を治め、坂戸山に城を築いたとされます。

これ以降、上田庄の長尾氏(上田長尾氏)は越後国において重鎮となり、坂戸城は越後と関東を結ぶ交通路の抑えとして重要な位置を占めていました。その後、上杉謙信が越後国主となり天文20(1551)年、上田長尾氏の長尾政景は景虎に誓詞を提出し、臣下の礼をとりました。

謙信の死後、政景の子で、謙信の養子となっていた景勝が春日山城主になったことから、上田庄出身の「上田衆」が景勝の直臣団を構成するようになり、坂戸城は春日山城の有力な支城として領国経営の要所となりました。しかし慶長3(1598)年、景勝は会津に移封となり、代わって越前から堀秀治が入国すると、坂戸城には秀治の家臣堀直寄が入り、この地で3万石を領することになりました。そして慶長15(1610)年、直寄が信濃国飯山に移されることになり、坂戸城は廃城となりました。

坂戸城は廃城後、破壊されることも少なかったことから中世山城の典型的な状態が保存されていて、しかも山頂附近や居館跡に残る石垣は坂戸城の遺構としてよく残っています。そのため、その歴史的な位置づけの重要性もあり史跡指定されました。