①古戦場跡碑

①古戦場跡碑 ②奥田忠次供養碑

②奥田忠次供養碑 ③2号墳より1号墳

③2号墳より1号墳 ④大坂方向を望む

④大坂方向を望む ⑤石川と古市古墳群

⑤石川と古市古墳群 ⑥竜田越方向を望む

⑥竜田越方向を望む

訪問日:2024年5月

所在地:大阪府柏原市

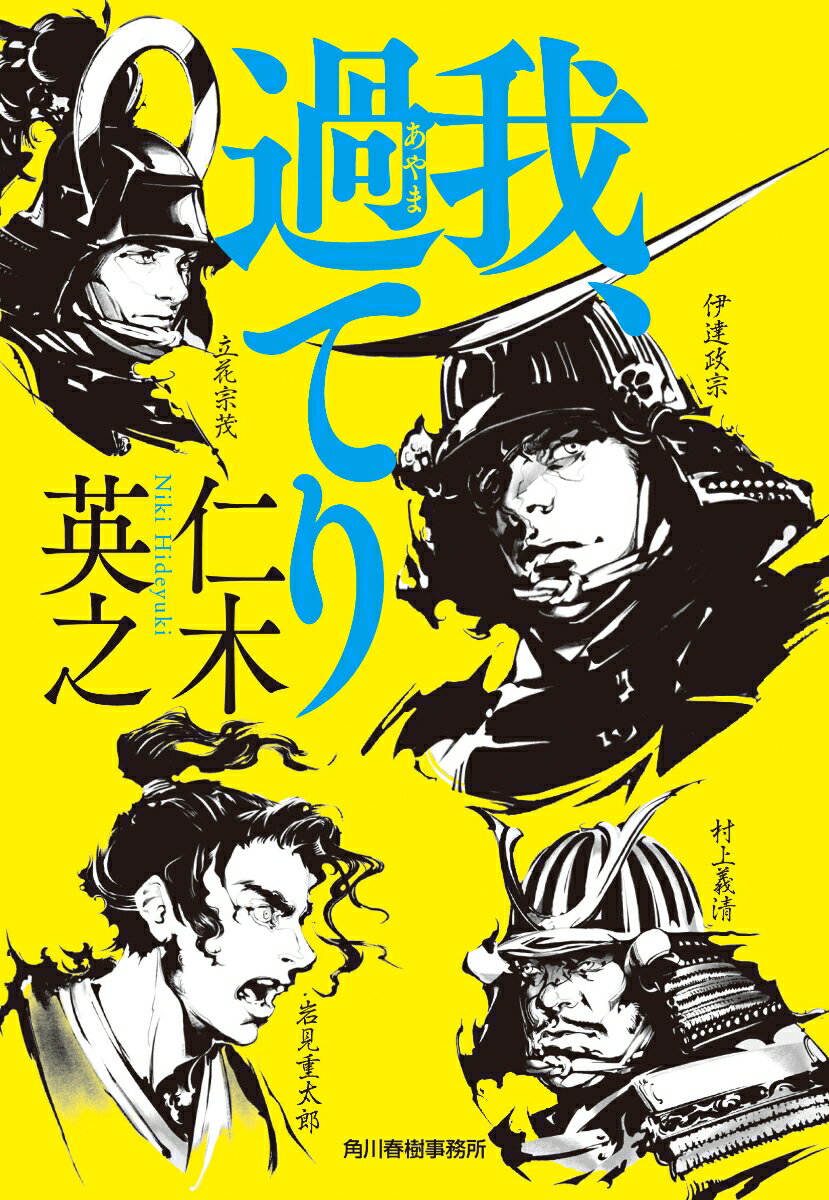

薄田(すすきだ)兼相の前半生についてはほとんどわかっていない。講談に登場するかつての時代劇のヒーロー・岩見重太郎を兼相の前身とする説があるが、真偽は不明としかいえない。

豊臣秀吉の馬廻衆として3千石(のち5千石)を領したといい、慶長16年(1611)禁裏御普請衆として名を連ねている。また、兼相流柔術や無手流剣術の流祖とされる。

慶長19年(1614)大坂冬の陣では、豊臣方として浪人衆を率いて博労淵砦を守備するが、あろうことか砦を抜け出し、遊女屋に泊まり込んでいるうちに徳川方に陥落されてしまう。

兼相は味方から「橙武者」とあだ名される。橙(だいだい)は、なりは大きく、柑橘類の中でも色は良いが、正月飾り以外には役に立たない、という意味だという。

慶長20年(1615)夏の陣では、水野勝成・本多忠政・伊達政宗ら徳川方大和方面軍34,300に対し、後藤基次・毛利勝永・真田信繁ら18,400が道明寺に集結し、河内国分の狭隘の地で迎え撃つこととした。

5月6日未明、前隊の後藤基次の2,800が道明寺に到着するも、兼相らの味方はまだ見えず、なんと徳川方がすでに国分に展開しており、やむなく基次は石川を渡り小松山に陣を構える。

徳川方はこれを包囲し、基次は早朝これに攻撃を仕掛け、奥田忠次を討ち取り、松倉重政勢を壊滅寸前とするなど奮闘するが、正午頃に小松山から最期の突撃を敢行し、討死していった。

その頃、兼相や明石全登ら3,600が道明寺に到着、勢いに乗る徳川方を迎え撃つことになる。冬の陣の汚名を雪ぐべく、先陣を切って敵10騎ばかりを討ち取る奮戦の後に討死した。

案内板では、基次とともに小松山に布陣したように書かれているが、おそらく石川は渡れず、誉田付近(羽曳野市)で討死したものと思われる。

撤収した真田信繁は翌7日の天王寺の戦いで討死、奮戦の後に大坂城に撤収した毛利勝永は8日、豊臣秀頼の介錯を行った後に自害、豊臣家は滅び、大坂の陣は終結した。

以下、現地案内板より

大坂夏の陣と小松山の戦い 片山町

この付近は小松山と呼ばれ、慶長20年(1615)5月6日、豊臣・徳川最後の決戦となった大坂夏の陣で戦場となったところです。豊臣方は、外濠・内壕を埋められて裸城同然となった大坂城を出て河内、和泉の諸所に布陣。後藤基次、薄田兼相ひきいる一軍は道明寺に進出して小松山を占拠。国分に到着した水野勝成・本田政明・伊達政宗らを主力とする徳川軍との間で激戦が繰り広げられました。翌7日には大坂城も落城し豊臣氏は滅びました。背後の丘(玉手山一号墳)の頂には、徳川軍の先鋒として重松山に攻め上り討ち死にした奥田忠次と家臣5名の供養碑が建てられています。

2009年3月 柏原市教育委員会

玉手山一号墳 片山町

この玉手山一号墳は、古墳時代前期の古墳が営まれた玉手山丘陵の最北端に位置する前方後円墳です。全長は110m、後円部の直径は60mあまり、南方部の平面形は撥形、後円部三段・前方部二段に築造され、さらに墳頂部には板石積方形壇が築かれていました。この墳頂部の埋葬施設は未確認ですが、前方部では粘土槨、後円部の裾では埴輪棺が確認されています。方形壇やテラスの一部には白色の小石が散布され、円筒埴輪(一部は朝顔形埴輪)は密接して樹立されていたようです。三号墳に続き四世紀前半に築造された古墳と考えられています。

2009年3月 柏原市教育委員会