ご訪問くださり、いつもお読みくださりありがとうございます。

先日からのつづきです。

今日は「3.文の要旨を掴めていない」

という悩みについて書いてみたいと思います。

文の要旨を掴めていない子、とっても多いです。

とくに説明・論説文。身近な話題ではない場合は本当に酷く、あとで解説していくうちにほとんど意味がわかってなかったんだね、とかその言葉をそう捉えていたら真逆になるようね、とかいうことが頻発します。

なぜ、そんなことになるのか。

もちろん一番は語彙力がないからです。

しかしそれだけではなく、例えばそういう子は

①文法も怪しい。

長文読解において主語述語だけを答えさせる問題は難関以上には少ないですが、それはすでに当然わかっているうえでこの文章を読んでるよね?という学校側の意志表示です。

しかし、その一文の主語をとらえ間違えているがために、何の話なのかわからなくなっていたり、対比を逆に捉えていたりすることがおきます。

だからこそ、4年生5年生であんなに主語述語をやったのです。

日本語なのでつい、文法はなんとなくでいい気がしますし、めんどくさいですよね?

私も実はそうで、小学生のころから国語は得意科目であり勉強しなくても模試などでも点数がずっと取れたので、文法なんてなんとなく勘で解けばほぼ正解できていました。しかしつまづいたのは英語と古文、漢文です。意訳はできるけれど文法上の説明と論理だった理解ができていないことでなかなか点数が伸びず、そこで初めて文法の大切さを理解しました(遅すぎ。![]() 一応中学校のときも現代文の文法は丸暗記してテストの点数はよかったのですが一夜漬けに近い丸暗記だったので使える文法にはなっていませんでした。)

一応中学校のときも現代文の文法は丸暗記してテストの点数はよかったのですが一夜漬けに近い丸暗記だったので使える文法にはなっていませんでした。)

それ以降、現代文でも文法って大事なんだなと理解し、文法から文章を理解するようなこともできるようになってきました。

例えば。

よく、「接続詞」の勉強をしたときに「接続詞はヒントだから、そこに印をつけよう」という読解学習のテキストがありますね?基本的な手法です。

これ、王道であり正解ですが(とくに説明文に使える)、これをやってもなぜ点数が伸びない子がいるかというとそもそも「接続詞」を完璧に理解していなかったり、分類できないからということが多いのです。そこに保護者が気づいていなくて、「接続詞に線を引いて!」と指導してもそれは伸びないです。

どんなことが起きるかというと、接続詞といえば「しかし」とか「だから」は線が引けるけれど「ゆえに」は引けない。なぜなら知らない言葉で接続詞として認識していないから。逆に文頭に「突然、」という書き出しがあると勢いで引いてしまう。句点のあとはだいたい接続詞、みたいな認識なわけでしっかり文章を読まずに引いているからそうなるわけです。

何が言いたいかというと

ボリュームゾーンに位置する子にとっては、いわゆる読解のお作法的な一般の参考書だけではカバーしきれないんですね。

その子その子で、びっくりするような言葉につまづき、びっくりするような勘違いをしているので丁寧に叱らずに見てあげることが大切です。

小4の文法、組分けなどでの大問2のための問題だと思っておろそかにしているご家庭もありますが、やはり語学である以上、文法は基礎なんだと思います。まあ、私も文法は苦手なんですけどね。![]()

次に要旨を掴めていない子は何がわかっていないかというと

②文章に作者がいることがわかっていない

んだと思います。

設問もそうなのですが、まずは文章。その課題の文章はある人間が書いているわけです。とくに説明・論説文になると「何言ってるかわかんない」という子が多いのですが、そういうとき私はいつも「この人(筆者のこと)、何かとっても言いたいことがあってこの文章を書いてるわけ。どうしてもみんなに伝えたいことがあるんだよね。何が一番言いたくてこれを書いてるの?」と聞きます。

そうすると、わかっていない子はとても些末な部分を取り上げて言ってくるし、わかっている子は主題をからめた答えを言えます。その答え方によって、その子がどれくらいわかっているのか、こちらはわかります。

そしてそのとき、「一言で言うと?」といつも聞きます。なるべく短い言葉で考えさせる。それが主題を一言で表せる訓練になりそれができれば掴めているということになるわけです。これはまさに指導者(保護者でもいいです)と子どものやり取り、問答にかかっており、とんちんかんな答えだった場合はその子の答えを繰り返してあげて、「〇〇〇〇って言いたくてこれを書いてるの?」と振り返らせると笑いながら「違う」と自分で気づいたりできます。

塾の集団授業でボリュームゾーンからそれ以下の子が、できるようになるのはキツいと思う理由はそのような点からです。

それでも要旨を掴むために何が家庭学習でできるのか、できることはないのか、というとあります。

先ほどの声かけや、あとは要約する一文を作る力を鍛えていくことが大切です。

正しい一文が作れないと、明日そこはまた記述の話をしたいと思いますが記述にも響きます。

私が子どもに日記を推奨して書かせているのはそのためです。

息子は半ば無理やりで、小2,3くらいのときには長期休みのみにしていましたが、娘は幼稚園年少終わりからほぼ毎日のように書いています。

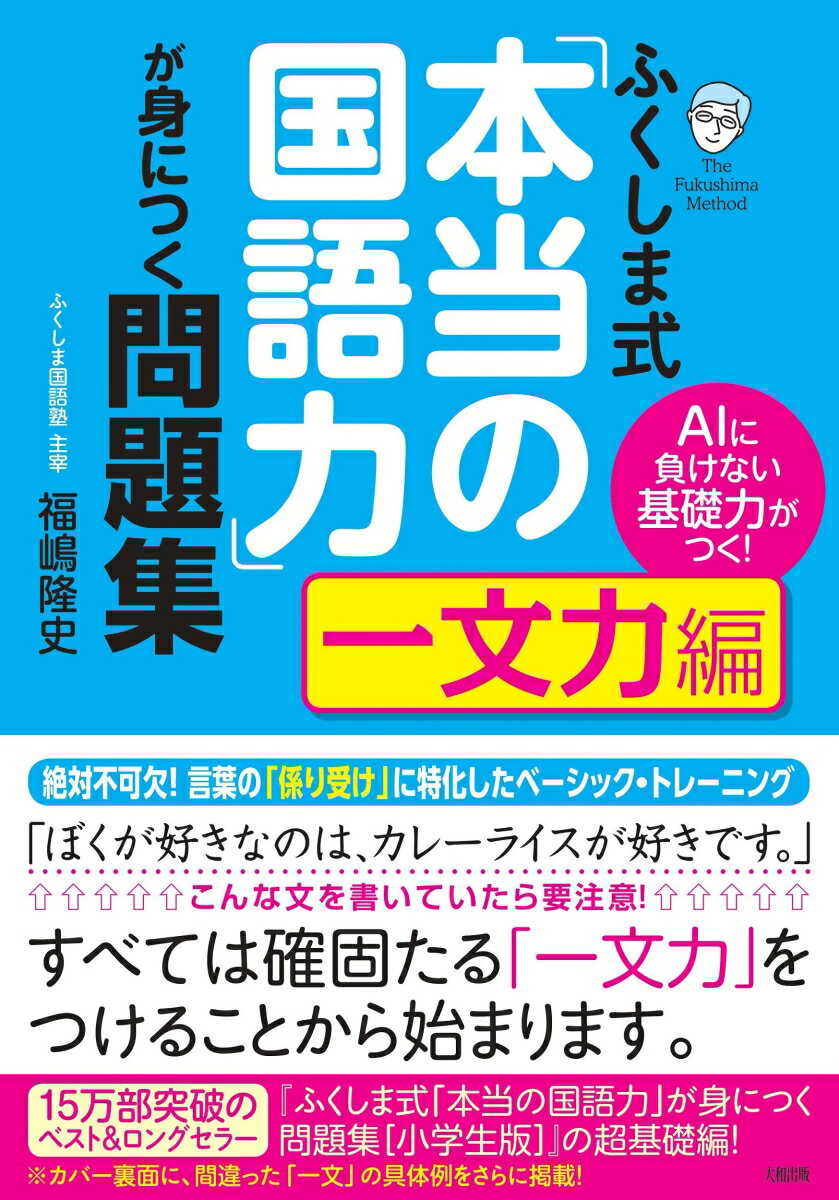

この「一文力」に注目して作成された問題集があります。

こちらのふくしま式です。実はこの福嶋先生は算数のふくしま式の福嶋先生と双子なんですよ~![]()

国語のふくしま式のほうがいろいろ出ていますね。どれもおすすめです。

これは簡単なんですが、これを間違えてしまうようだとやはりきつい。

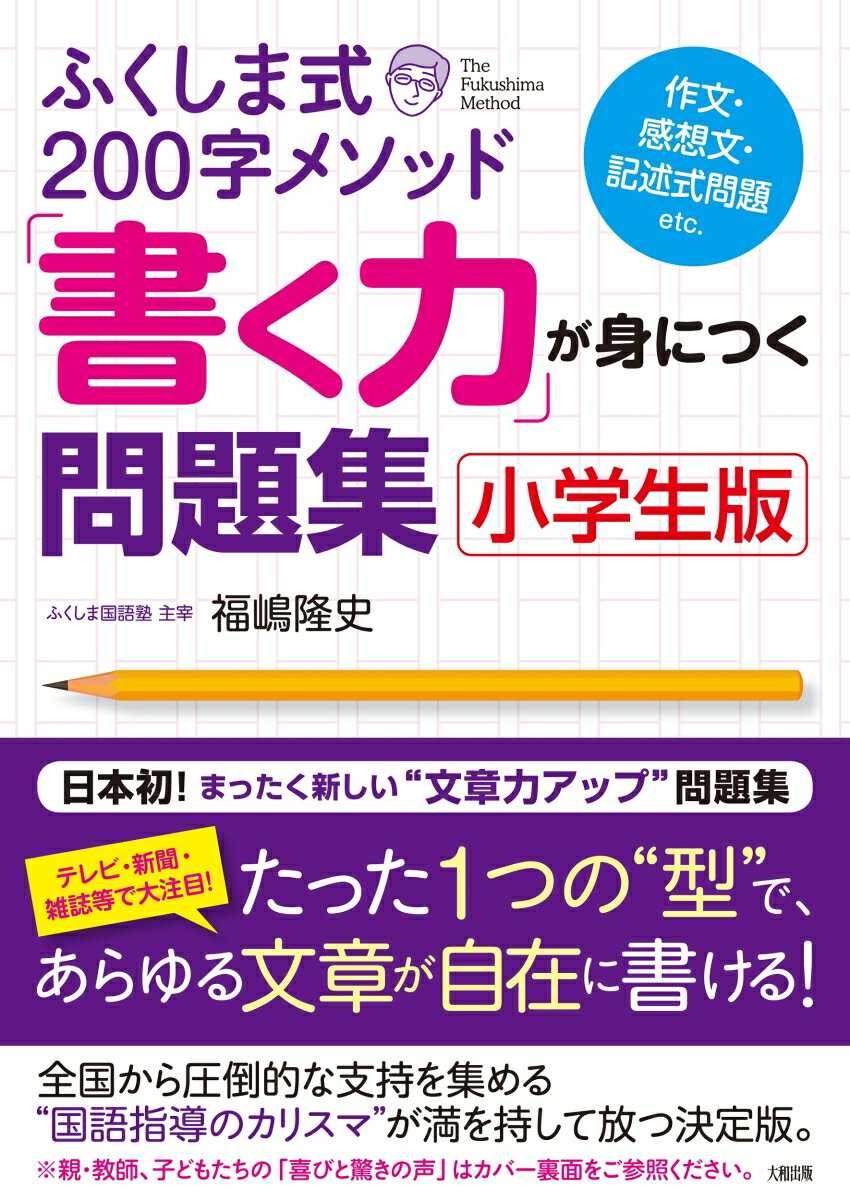

これのレベルアップ版がこちら↓です。

実はこれは昨年中3の息子に夏休みやらせました。受験直結ではないのですがでも時間があれば一日一ページでも取り組むといいと思います。ただし、塾の宿題優先で。

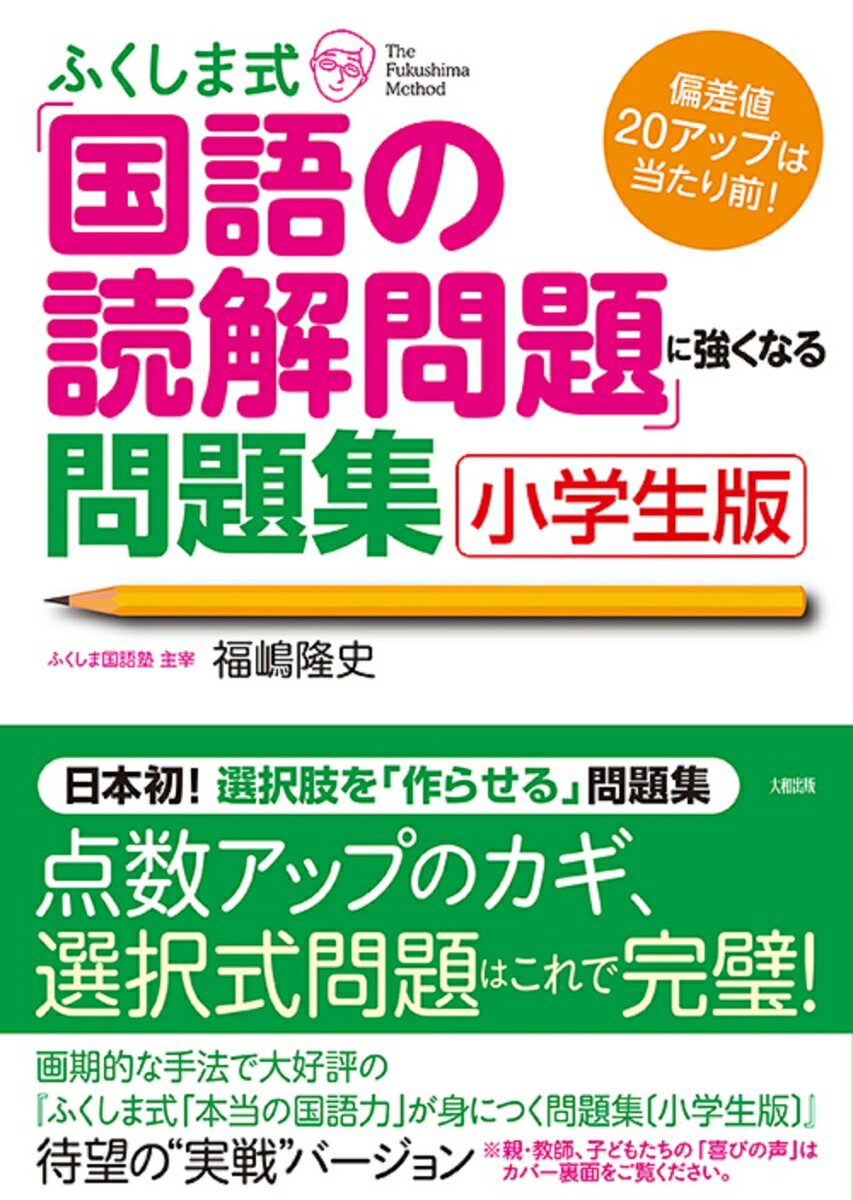

↓こちらはさらに発展版。次回の記述編で触れますが、ただボリュゾの子にはちょっと必要ないかもしれません。

それより先にやることがあるので、これは時間的余裕があれば、かつ偏差値が58くらいは出せる子にいいと思います。50以下の子にはとくにきついです。

このほか、ふくしま式のテキストは問題量が少なく解きやすいので記号読解などの対策にも使えます。

こちら↓など。ただし、6年生が今の時期からやるのは時間的にけっこう大変です。5年生ならばぜひやったほうがいいですね。

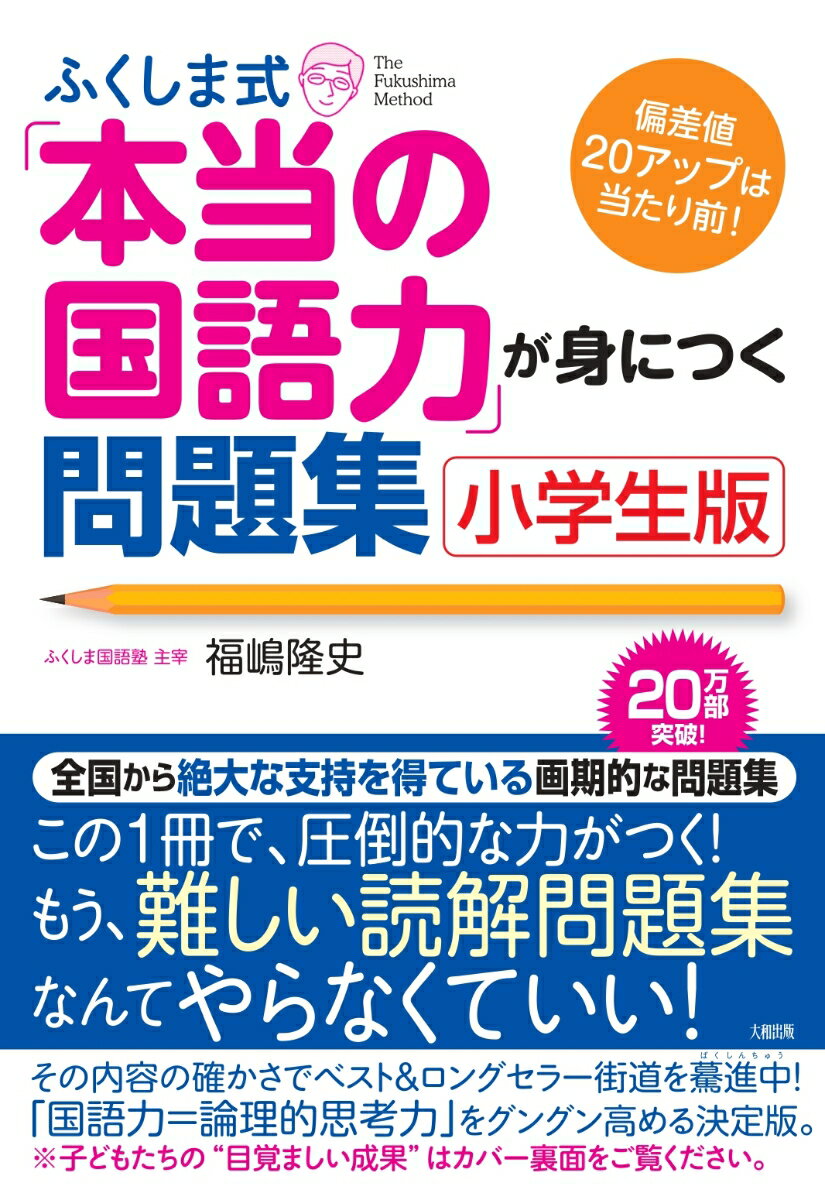

こちらの4冊はわかりやすいシリーズです。とにかく時間との戦いだと思うので、優先順位を決めて負荷がかかりすぎないように。いくら以下の問題集をやってもそれはあくまで部活でいうと普段の練習です。練習試合を模試とすると6年生はやはり長文読解をこなしていかないといけないのでのんびりこれをすべてやる時間はないです。

ですので、お子さんの様子をみての追加にしてください。

逆に5年生以下ならば頑張ってどんどんチャレンジしてみてください。

お読みいただきありがとうございました。次回、記述について書いていきます。