ご訪問いただき、またいつもお読みくださりありがとうございます。

コメントを頂いたのと、最近やはり新年度だからか、周囲の方にもゲームやネットの相談を受けることが多いので、もう一度記事にしてみようと思います。

以前書いたものは長いのですがこちらです。

基本的な考えはこのときと変化はありません。

ゲームのご質問でしたが、ゲームもネットにつなげるかどうか、が問題で、今は大抵つなげるものに高学年になると進んでいくので、それならば最初からやらせないほうがいいと思っています。あとでバトルになるのが嫌なら、親がきっぱり与えない。

お友達が持っているから、かわいそうだから、と渡すのならば、のちのちトラブルになることもちゃんと想定して、ある程度は仕方ないと覚悟して渡したほうがいいです。「ルールを決めたのに」は基本的に子どもには通用しません。

ところで、最近見ていたり相談を受ける生徒さんの中で、デジタル機器を自制できるかできないか、は多少見分けられるようになってきました(笑)。

まず、

1.幼児期から低学年の子の場合。デジタル機器を与えたときに、大人に何も聞かずに勝手にどんどんボタンを押して進めていくタイプ。このタイプは危険です(笑)。親のスマホを貸すと勝手にどんどん使ってしまうような子は、将来的に高学年になったときにデジタル機器で揉めています。良くいうと、自分で発見して冒険できてしまうタイプなので、多少不具合とかあっても怖くないし、これをやって怒られたらどうしよう、と考えない。

2.低学年のうちから、30分のゲーム時間とか、親と決めたルールを隠れて何度も破る子。これも危険タイプです。

低学年のうちなどは、まあ1回2回はルールを破ったり、親に内緒で何かをしたこともあると思います。(もちろん、一度も破らない子がいて、そういう子は本当に安心。スマホだろうがゲームだろうが与えても自己コントロールができます。)しかし、きつく注意したり叱っても、またすぐ裏技を使ってゲームをしようとしたりスマホを使おうとするタイプは、これはもうたぶんずっとそういうタイプです。

3.性格的には「今現在のみを生きているタイプ」これって、とても子どもの良い特性で、褒められるべきことなのですが、こと受験勉強においては難しい。なんで今、楽しいゲームやYouTubeではなくて、勉強をしないといけないのか、がわからない子には、いくら親が意義を言っても伝わりません。

ということは。

ゲームを与えてみなくても、自分の子がどういうタイプかは親御さんが一番わかると思うんです。

1.慎重派

2.小さきときからものごとの優先順位がわかる

こういうタイプの子は大丈夫。

あと色々な特性が強い子は、ゲームをしているからこそ、勉強がはかどる、という子もいるので特殊な例もあります。

しかし、遊んでいても帰るときや、またはすでに持っているとして、ゲームを終わらせるときにグズグズ言う、泣く、そういうタイプは高学年になるともっと大変です。

松丸亮吾さんが、自分は勉強のご褒美としてゲームをやって、そのために頑張れた、だからそういう風に使ったらいい、という発言をしていたと思うのですが、それも私から言わせると、「それができるならば苦労しない」です。

本当にゲームやスマホでバトルしている家庭では、〇〇の勉強した分ゲームね、と決めても、やらないか、または勉強量や内容をごまかす方へ行く子がたくさんいるのです。松丸亮吾さんにはわからない世界だと思います。

そうやって悩んでいる家庭がたくさんあります。

なので、わが子はちょっと意志が弱そうだな、とかゲームをやめられなさそうだな、という場合は与えないほうが私はいいと思います。

ゲームとの戦いの例などは過去の上記に記事に笑い話がたくさんあるのでお読みください。

すでに与えてしまっているのなら、もう仕方ないので親子で時間を決めるしかありませんが、守れなくとも仕方ないと思います。以前も書きましたが、世界の頭脳のような大人たちが、全力で中毒にさせるように作っているのですから、子どもがハマるのは当たり前です。

また、これも繰り返しですが今のゲームは30分なんかじゃとてもとても終われるものではないそうです。1時間でも満足感は得られないそうで。集中して何時間かやって意味のあるものが多く、またそういうものが高学年になると好まれるので、親と決めた30分とか1時間というルール自体がゲームの特性を無視しているのだとか。

週末にエンドレスにやっていい、という家庭もありますね。

すごく成績の良いお子さんですが(笑)。

よく、「うちはルールを守っています」というコメントも頂くのですが、そういう方は「おめでとうございます」というお答えしかできません(笑)。よくぞ、そういう手のかからないお子さんをお育てになって、私なんかは羨ましい限りです。

そういう「思考が大人」な子は中学受験に向いています。

我が家の残念な兄を筆頭?に、「向いていない」子をどうやって親のエゴで中学受験させるか、ということに苦慮している家庭が多いから、こういう問題がテーマになるのだと思います。

私が見ている限りですが、きちんとルールを守るか守らないか、というのも性格的な遺伝なのかな~と思ったりします。

うちも兄と妹でまったく違いますし、周囲の相談を受けていても、「育て方」「ルールの決め方」でもないようです。

厳しくしすぎた反動、というのはよくあるのですが、我が家もそうですが、厳しくする前段階というのが必ずあり(笑)。

子どもがどんどんルールを破るので、いたちごっこで厳しくなる、という場合が多いですね。

また、反動も起きる子と起きない子がいて、例えば部活などに一生懸命になった子はデジタル中毒になりません。

運動部で頑張っている子でデジタル中毒の子はきいたことがなく、所属だけしていて、幽霊部員の子はよくデジタル中毒になっています。

息子がお世話になっている理数塾の先生と面談すると、「お母さん、息子さんまだスマホ持ってないんですよね?」と言われて、厳しすぎると言われるのかと思ったら、「今、面談で一番相談が多いのが中学生も高校生もスマホ問題です。たいていの親御さんがどうしましょうと言ってきます。それが無いだけ、ラッキーですよ」と言われました。

いや、最初から持たせなかったわけではなく、落としたり、水没させたり、なくしたり、不正利用が続いたり、いろいろありすぎて解約しただけなんですけどね![]() と言ったのですが「それでもない方がいい!」と言われました

と言ったのですが「それでもない方がいい!」と言われました![]() 。

。

先生がおっしゃるには。

以前は高校生くらいになれば、スマホ依存も収まって、大学受験勉強に身が入ったものだが、自制心が育っていない子が多すぎる、とのことでした。

まあねえ。私の所属する個別指導でも大学受験部門の先生はそのようなことはよく言っています。浪人生でもスマホを塾にきたら没収しないとダメだったり。

ちなみに。

うちの残念な兄は、私が「成績が上がったらスマホまた買ってあげるよ」と言っても、「頑張らない」ほうを選びました![]() 。

。

信じられませんよね、いまどき、高校生になる子が、頑張るくらいならスマホ無しを選択するなんて!!衝撃のアホさです。

塾の先生とも学校の先生とも相談したうえで、そんな厳しい条件は出していないのですが、頑張るくらいなら、パソコンがあるからいいのだとか。といってもライン含めてSNSのアカウントは一切禁止しているので持っていないし、友達との待ち合わせは超アナログ。時間と場所を決めて、遅れずに行く。お友達も息子のことはそういう子だと思って、昭和な対応をしてくれるようです。みんないい子。。。

私含めて家族は、息子と連絡が取れないのでけっこう困っていますが、公衆電話と持たせているGPS、まもレールなどで位置把握しています![]() 。

。

娘はキッズケータイを持っていて、どうしてものときはそれを息子に貸しています![]() 。その「どうしても」も私側が息子と連絡を取りたいという都合です

。その「どうしても」も私側が息子と連絡を取りたいという都合です![]() 。本人は大して不自由は感じないようです。

。本人は大して不自由は感じないようです。

助かるのは、息子の学校がライン必須ではないこと。学校によっては先輩からのラインが必ずあるから、ラインがないとダメ、というところもありますが、息子のところは正式な連絡はすべて学校のアカウントメールで来るので無くてもなんとかなります。

まあたまに台風のときとか、友達同士のラインのほうが早く連絡きて、息子だけ学校まで練習に行っちゃって、帰ってきたりしていますが。

娘の場合ですが。

デジタル機器にあまり興味がなく、ボタンもどんどん押しません。

学校のタブレット利用でも怒られたことがなく、息子とは大違い。

怒られる子は低学年からずっと怒られていますね。

たぶん娘は今の時点でスマホを与えても、大して問題は起こさないと思いますが、お友達とのトラブルの元凶ですので当然与えません。勝手に友達とライン交換して、揉める、これは小学生の間でもよく問題になっています。親が「友達と勝手に交換しちゃだめよ」と言ったって、早々に破られ、気づいたときには親が呼び出されるほどの問題になっていた家庭もあります。

以前も書きましたが、私はゲーム、スマホ、YouTube、それらひっくるめて受験には「百害あって一利なし」だと思っています。ゲームも、ネットにつながらないで楽しめるものならまあ、妥協できますが、オンライン対戦型は危険です。課金もだし、危険な大人も寄ってきます。

大抵の子は、コントロールができないです。高学年になるとバトルになります。

一部の子は、うまく使いこなしますが、小学生にネットにつながるものは与えないほうがいいと思っています。

わが子のタイプと、それと親が知識がちゃんとあるかどうかも大切です。

性善説でほうっておくと、問題を起こしたときに大変なことになるので、フィルターをかけるとか、ルールを徹底するとかは基本です。

しかしやっていないで渡す家庭が本当に多いんですよね。定期的に中身のチェックもしない家庭も多いです。。娘の小学校でも、友達とラインのトラブルに小2ですでになっている子がいます。親御さんは、学校経由で呼び出されるまで、わが子が友達とラインしているなんて知らなかったそうです。

よく、今の時代なんだから、小さいころから使って慣れていかないと、という方もいますが、たぶんですが後からでも追いつけます(笑)。一部の天才的な子なら、小学生時代から使いこなしてゲームクリエイターとかになるんでしょうけど、少なくともうちの子はそこまでの才能もないし、やらせてもそうはならないので、通常の使用範囲ならば、私たち大人が理解し、使いこなせる程度は子どもはいつからでも一瞬で追いつけます。

そして、例えば世界のお友達とつながりたい、とかどうしても必要がでてきて使うときは、きっとコントロールができるようになっていると思います。目的があってから、使わせても遅くないのでは、と思っています。

息子の中学だけでなく、いろいろな学校の入学者説明会や入学後の懇談会などで、中学生、高校生のゲーム依存についての話が先生方からあります。

中高一貫校においても、ゲーム依存から不登校になる例、起きられなくなる例は後を絶たず、先生方も今一番手ごわく、恐れている問題だとおっしゃっています。

ゲームよりも楽しいことを先に見つけている子ならば、与えても大丈夫で戻ってくると思うのですが。。。

とりあえずこのような感じです。

お読みくださりありがとうございました。

本日のおまけ

キッズビー、受けませんか?とある塾から言われました。

娘はまだ受けさせたことがありません。算数が得意ではないので。。。。ただ、受けるとしたら3年生の今年がラストチャンス。受けさせようか、対策する時間もないしどうしようか、迷っています。

下のアルゴゲームは昔から持っていて、家族でたまにやっています。

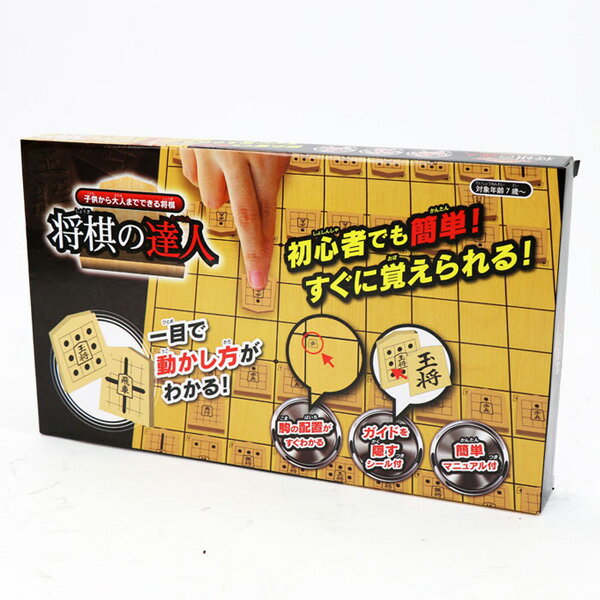

息子が小さいときは特によくやりました。こういう「カードゲーム」「ボードゲーム」をする時間を作りたいので、デジタルゲームをする時間がない、というのもあります。オセロもアルゴも将棋もすごく頭の運動になると思います。

将棋もやっています。頭を使うのでおすすめです。