兼家が亡くなった。夜中、庭へ彷徨い出た兼家は頓死のような死に様で倒れていた。明子の呪詛が功を奏したような描き方だった。止めのオーバーアクションが祟ったのか、明子は流産した。道長は忙しい。4年ぶりのまひろとの対面を何事もなく交わした道長は倫子に不審がられた。顔の表情がただならない様子だったのを倫子は見逃さなかった。賢い女性だ。この時の物思いに沈んだ道長の顔の表情がよかった。父兼家の死を見届けた道長の嘆きもオーバーな感じはしたが、見ている内に納得させられた。道長はそういう男だったとして描かれ、柄本佑がそのように演じれば違和感はなくなっていく。そして流産した明子をいたわる道長は優しかった。柄本佑の演技は見ていて楽しくなる。それを受けた倫子の黒木華も明子の瀧内公美も道長を気にかけながらそれぞれに微妙な葛藤がある雰囲気を醸し出していた。やはりいい役者が出ているドラマは楽しく見られる。

出家すると息子たちの前で兼家が宣言して、後継者に長男道隆を指名した。道兼が憤然と怒りの言葉を発した。兼家を責める言葉の激しさに驚いた。歴史書『大鏡』にこの場面の記述がある。

「この殿(道兼)、父おとどの御忌には、・・・ さるべき人々呼び集めて、後撰・古今ひろげて、興言し、遊びて、つゆ嘆かせたまはざりけり」とあり、その理由として、花山院を下ろした自分が、関白を譲り受けるべきだという父への恨みがあったからだと記されている(小学館古典文学全集『大鏡』より引用)。

ドラマでは曖昧にされていたが、これほど道兼が怒ったのは、兼家が口約束でもしていたのかもしれない。そうだとしたら、人殺し、と言われたのはドラマの中だけのことなので、道兼が怒ったのももっともかもしれない。

兼家が出家後、寧子の家を訪ねたときに、「嘆きつつ・・・ 」と口ずさんだ。自らの栄光の時を思い出してのことか、寧子をねぎらってのことか、『蜻蛉日記』の中の歌が出てきた。寧子は何かと言えば、「道綱をよろしく」の一点張りで、このような描き方をなぜするのかと思っていたが、それも終わりだ。『蜻蛉日記』に寧子の母が亡くなったときの兼家の対応が記されている。

人聞きつけてものしたり。われはものもおぼえねば、知りも知られず、人ぞ会ひて、「しかじかなむものしたまひつる」と語れば、うち泣きて、穢らひも忌むまじきさまにありければ、、「いとびんなかるべし」などものして、立ちながらなむ。そのほどのありさまはしも、いとあはれに心ざしあるやうに見えけり。

現代語訳=あの人(兼家)が聞きつけてやって来た。私は(母の死で)呆然として、わけがわからない状態だったので、侍女が会って「奥方様はこれこれでいらっしゃいました」と言えば、声を上げて泣き、穢れも構わないと言わんばかりの様子だったので、「とんでもございません」などと引き止めて、着座せず立ったまま見舞った(当時、着座せず立ちながらの弔問なら穢れを免れた)。その当座のあの人の態度と言ったら、実にしみじみとして情がこもっているように見えた。(新潮古典集成『蜻蛉日記』より引用)

『蜻蛉日記』は「嘆きつつ・・・ 」の歌だけでは理解できない、寧子の兼家への思慕、嫉妬などがない交ぜに記されて、一つの文学作品として伝わってくるものが大いにある。寧子の深層心理の奥行きの深さを感じる。寧子の父は藤原倫寧だ。ドラマでの寧子のネーミングは父の名前からとったのだろう。ほんとうの名前も寧子だった可能性はあるものの、『蜻蛉日記』の作者のイメージからは遙かに遠いところにあったといわねばならない。なぜこのようなお粗末な描き方をしたのだろうか。

道隆の長男伊周が17歳で蔵人頭となった。女たちは伊周を褒めそやしていた。『紫式部日記』で、道長の長男で17歳の頼通を紫式部はやはり褒めそやしている。紫式部の当時の立場から言えば、これはもう、褒めるしか仕方なかったのだと思う。しかし伊周役の三浦翔平はぴったりだ。凛々しい。どのように描かれるのだろうか、伊周の先行きには茨の道が待っていて、今見ていても哀れだと思ってしまう。

この人事に実資は大いに不満だった。新しい妻は高貴な女性だが、桐子と同じく日記に書けばと言った。秋山竜次演じる実資は堅物だが、笑ってしまう。実直で信頼がおける。忖度しないで筋を通す。というドラマの中での実資のキャクラクターを秋山竜次はこれ以上ないと思わせる演技で見せている。まさに適役だ。彼が登場すると緊迫した場面でも和んで見られる。実際の実資もまた、不満のままではなく道隆の依頼で伊周のために協力をしたという史実がある。釘を刺すだけの人物ではなかったのだ。

貴子が伊周の婿入りの相手を選ぶために和歌の会を催した。ききょうとまひろが漢詩の会の時と同じように呼ばれた。簾越しに伊周が品定めをしていた。漢詩の会では若い男たちの前で二人は顔をさらしていた。若い男女が会うときはやはり簾越しだ。それが平安時代だ。漢詩の会ではわかっていながらそうしたのだろうが、いかほどの「リアリティー」も感じられなかった。日本にはお歯黒の文化があって平安時代には既婚女性だけでなく男性もしている者がいたらしい。そこまでは求めないが、そういう文化があったことをナレーションなどで説明してほしいものだ。せっかく平安時代という国風文化が花開いた時代を背景にしているのだから、何も知らないままドラマの展開だけを見ているのはもったいないと思うのだ。

そして、道隆が強引に娘定子を中宮にしてしまう。詮子は複雑な思いだろう。定子と遊び戯れる一条を叱責して「見苦しや」と吐き捨てた詮子は当然定子を責めているのだ。定子がけなげに対応していたが、高畑充希の演技にはすでにおびえが入っている。円融帝の女御のままで中宮になれなかった詮子は今や天皇の母、皇太后だ。これからの吉田羊の演技は語り草になるのではないかと思わせるほどに、すでに近寄りがたい。道隆は気づかなかったのか、気づいても手が打てなかったのか。

道隆が定子を中宮にすると言ったことに道長は反対した。この兄弟の対立のはじまりだ。道長は自分が正しいと信じた道を行く姿勢を見せたのだ。詮子との絆は当然深まる。詮子にとって道長は心強い味方となった、という印象だ。

まひろが文字を教えていた少女たねが父親と母親の名前を書けるようになって笑顔で話していた表情が印象に残った。竹澤咲子という子役だ。文字など教えるな、と父親がまひろに怒っていた。このような光景を何度もドラマで見ている。凡庸なエピソードだ。貧しい家庭では教育よりも今日の糧を得ることが大事なのはわかる。親子だから情があるはずなのに、描かれていない。お座なりすぎる描写だ。たねのこれからは描かれるのだろうか。民を救うと決めたまひろにはたねを諦めないでほしい、と思った。

脚本=会話は練られているか、恣意的になっていないか(10→3点)2.構成・演出=的確か(10→5点)3.俳優=個々の俳優の演技力評価(10→6点)4.展開=関心・興味が集中したか(10→5点)5.映像表現=映像は効果的だったか(10→7点)6.音声表現=ナレーションと音楽・音響効果(10→7点)7.共感・感動=伝える力(10→4点)8.考証=時代、風俗、衣装、背景、住居などに違和感ないか(10→7点)9.歴史との整合性=史実を反映しているか(10→6点)10.ドラマの印象=見終わってよかったか(10→5点)

合計点(100-55.00点)

ここからはNHK大河ドラマ『光る君へ』全般について書く。

前回、兼家が道長に「民におもねるな」と忠告した。道長が「真の政とは?」と問いかけたことに兼家は「それは家のためだ、家の存続だ」と答えた。今回、道隆に答えて伊周が「一族のために生きる使命」というようなことを言った。道兼があれほどに跡継ぎになることを欲したのは、それは父兼家亡き後は自らの子孫が権力を握って存続することを指していたのだろう。明子が父の仇を討つのを固執したのも、家なくして個人があり得なかった当時の貴族社会のあり様を示しているのだと思う。そうしたことを史実を交えてしっかりと描いているのがわかるようになってきた。いい傾向だ。

そういう中にあって、清少納言と紫式部がドラマの中とは言え、「志」について語り合うとは、これは刮目すべきことだと思った。前回まひろは「私は私らしく自分の生まれてきた意味を探して参ります」と言った。今回ききょうは「志のために夫を棄てる。子どもも夫に託す。私は私のために生きる」と言った。並外れた才能を持った二人がそれぞれに男社会の重圧の中で葛藤していたことをしっかりと描き、自らの才能の拠りどこを必死になって探していることを、このような形で描いたことには好感が持てた。

当時にあって、同時代をそのように生きていた二人が相まみえていたと私はかねてより確信していた。並外れて才能のある二人、類は友を呼ぶの言葉通りだったはず、二人は求めてでも出会っていたに違いない。まして、『枕草子』と『源氏物語』の作者同士だ。それぞれで、できる限り互いの写本を求めて読んだと思うし、お互い共に読まずにいられなかったと思う。かな文字で書かれた互いの散文を読んで、自然とリスペクトを抱き合ったことと思う。

ドラマの中でこのようにして二人を出会わせてくれてうれしい限りだ。

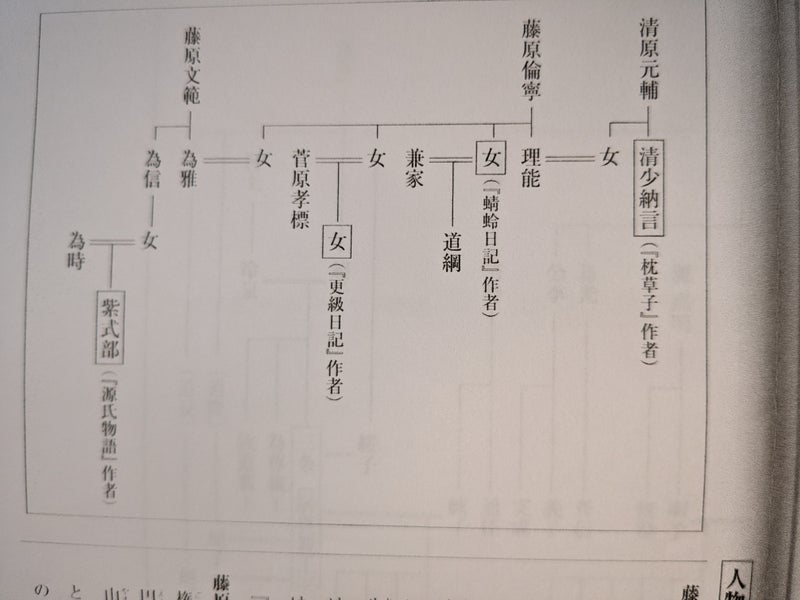

二人の父親は共に年老いてもなお国司として遠国に赴任している。清少納言の父清原元輔は986年78歳で肥後の国司となり、4年後当地で亡くなっている。紫式部の父為時は1011年66歳で越後の国司となっている。今回二人が会ったのはドラマ上では990年のことになってはいるが、二人は同じような境遇にあったのだ。しかも『蜻蛉日記』の作者を挟んで縁戚同士なのだ。それがどうした、と言われるかもしれない。遠い縁戚だから、貴族なら誰でも何らかの形で繋がっていて、繋がっていることを知らない方が多かったのではないかとも思われる。

というように、『光る君へ』のドラマを見る前からこの時代、登場人物のことを知っていると思っている者には、前回も書きましたが、小説を読んで内容を知っていると思っているドラマや映画を見ても概して面白くないのと同じく、気に入らないことを多く感じるものかもしれない。そういうことを考慮に入れながら、これからもそうした偏見にとらわれることなくドラマを楽しくみていきたいと思います。