皆さま

今回は、秦氏の信仰に関係の深いとされるもう一つの信仰、八幡神について考察を加えたいと思います。

最初にお断りを入れておきますが、このブログでは学術的な知見を参考にはしながらも、私たち一族に共有されている伝承、ご縁のある方から提供された情報、そして現地に赴いて行ったサイコメトリーも踏まえておりますので、いわゆる「通説」「定説」とは異なります。分かる人には分かっていただけると思います。

朝鮮古俗とヤハタの神

八幡は訓読みでは「ヤハタ」、音読みでは「ハチマン」となります。このうち、古い呼び方は八幡神(ヤハタノカミ)です。現在、八幡神の総本宮は大分県宇佐市にある宇佐神宮ですが、ここが宇佐宮、あるいは宇佐八幡宮と呼ばれるようになったのは、859年、山城国(京都府)に石清水八幡宮ができた後の話です。

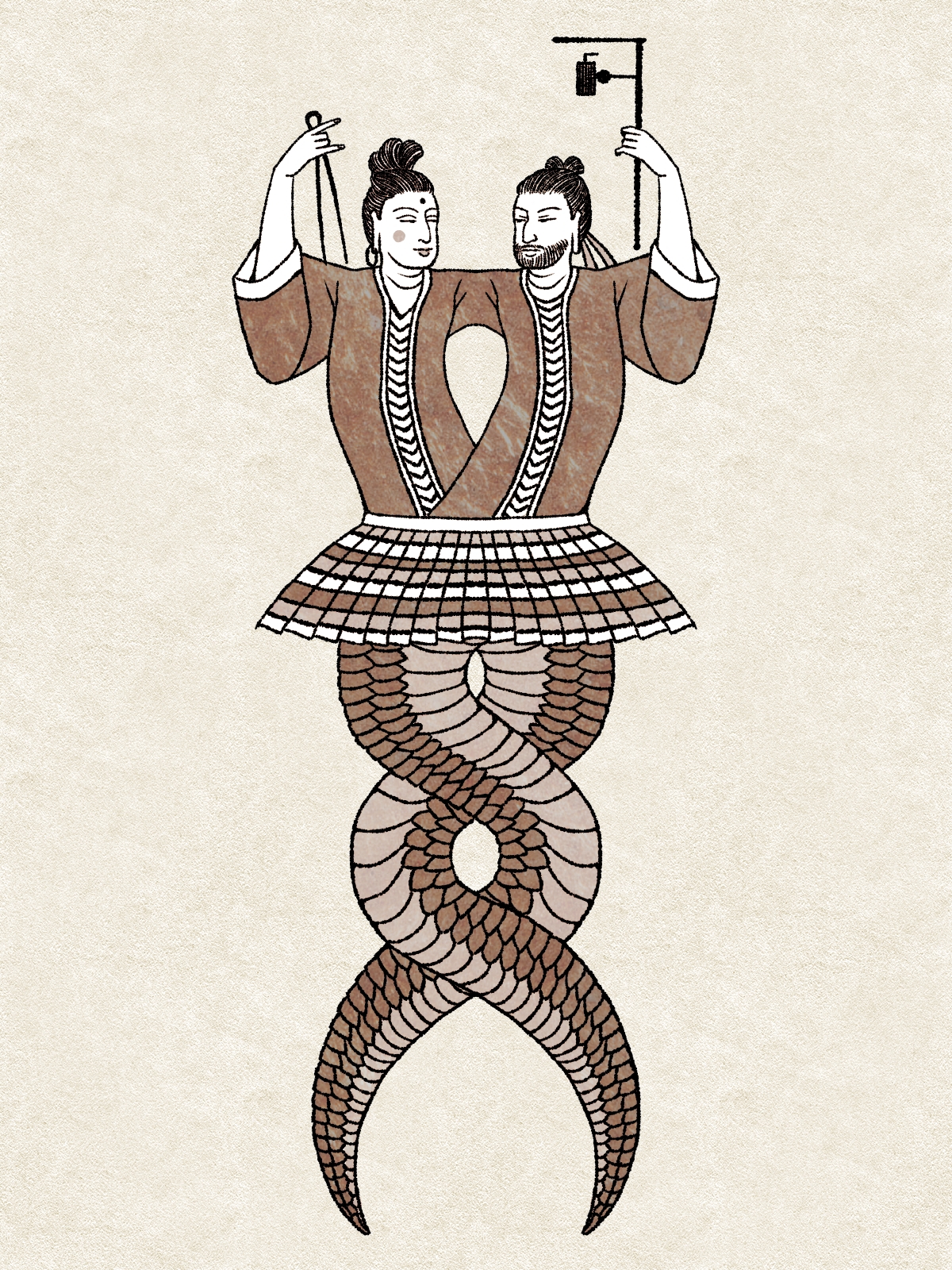

ヤハタの語源は、カミの寄りつく<依代>(ヨリシロ)としての「多くの旗(ハタ;布きれ,ヒレ)」の意味で、このハタに神が降りてきて、パタパタとたなびく様子から託宣を告げたシャーマンの儀式からきているとする説が有力です。ヤハタの神は、シャーマンを通じてメッセージを告げる託宣神の特徴を持っているのです。その理由を以下に示す。

韓国には,多くの旗を立ててご神体とする習わしがありました。『魏志東夷伝馬韓条』には、大木を竿(さお)として立て、それに鈴鼓(朝鮮式小銅鐸)をかけて、神を祀る儀式があったことが伝えられています。この竿木を<蘇塗>(ソト)、あるいは<鳥竿>(ソッテ)といいます。

蘇塗の祭は、竿や木柱を神木に見立て、鳥の羽、白紙、布を結びつけて天神を降ろし、民衆がこれをとりまいて歌い踊るもので、五穀豊穣を祈願する祭でした。そこからまた、鳥形の木製品を竿の上に立てて、ムラの境界線におき、村に邪気、悪気が入らないように祈念するソッテ信仰も派生しています。

韓国済州島の石積み塔(タブ)

円錐状に石を積み上げた丸いドーム状の築造物のことを蘇塗(ソト)とも呼んだ

出典:鳥越憲三郎 1992「古代朝鮮と倭族」中公新書Pp.118

一方、鳥形木製品は弥生時代の日本の遺跡からも出土していて、これがさらに変化して日本の<鳥居>になったという説もあります。

また、対馬の天童山(天道山,竜良山)には天道法師の墓所とされる石積みの祭壇があり、周りに多くの御幣を立てて祭りを行う信仰があり、古代新羅の太子信仰との類似性が認められます。天童の降り立つ神石のある聖地を卒土<ソト>といいます。

天童とは天のカミ、日の神の意味ですが、「天孫」とも同義です。

朝鮮⇒対馬⇒九州への祭祀の伝播がうかがえるところです。

対馬と八幡信仰

対馬は八幡信仰の原点であるといわれています。対馬には八幡信仰に関連する神社が2つあります。

1つが海神神社、もう1つが厳原八幡宮です。

対馬:海神神社

対馬:厳原八幡宮神社

海神神社は海神(ワタツミ)が鎮座する地です。主祭神は豊玉姫命。

海神神社は、平安末期から明治になるまでは、「上津八幡宮」と呼ばれ、日本の八幡神の発祥の地であるといわれた古社です。対馬一宮としての威風を感じさせる神社です。

神宮皇后が新羅征伐の帰途対馬に立ち寄り、ここに「幡八流」を奉納して神祭りをしたという伝承から、八幡神発祥の地とされたのです。対馬では下津八幡宮(現在の厳原八幡宮神社)を新宮といい、上津八幡を本宮と呼んでいました。

中世には神仏習合となって八幡大菩薩をご神体として国家鎮護の神威をふるうことになりました。明治4年に名称を海神神社に改め、表向きは八幡神とは一線を画したことになっていますが、ここはもともと八幡信仰が広まる前には和多津見御子神社という海神信仰の中心地だったので、もとの姿に戻ったのだということもできます。

厳原八幡宮の場合、平安時代後期(11世紀)に和多都美神社から下津八幡宮に名称が変わっています。仏教と習合した八幡大菩薩を祀っていました。

つぎに、戦国時代~明治4年にかけては府中八幡宮と呼びました。この時期、応神天皇とその母神宮皇后を主祭神とするいわゆる応神八幡でした。

それが明治4年~23年には和多都美神社と呼ぶようになったのです。この時期、再び海神を主祭神として祀りました。

さらに、明治23年に厳原八幡宮と称すようになり現在に至っています。またもや祭神が変更され、神宮皇后、応神天皇、仲哀天皇、姫大神、武内野宿禰を祭神としています。

ということは、厳原八幡宮も、もとは海神をまつる「和多津見神社」だったのです。

対馬では伝統的に海の神が強く意識されてきたのですが、それが八幡信仰との習合によって、八幡神は海の神であるというイメージも付け加えられたのではないでしょうか。

秦氏と八幡信仰

このような信仰を日本に最初にもたらしたのは、5世紀前後、新羅・加羅から渡来した<秦氏>であるとされています。秦氏は宇佐地方に<秦王国>を築き、ここを拠点としてさらに近畿地方にも進出していき、仁徳天皇陵など巨大古墳の築造、山城国の開発などを行い、勢力を伸ばしていきました。

秦王国

秦王国(しんおうこく)は、中国史の歴史書『隋書』や『北史』に登場する国や土地の名称です。推古天皇の時代に筑紫国(竹斯国)より東に位置し、人々の服装は中国人のようだったと記されています。秦王国の比定地としては、周防・厳島などの瀬戸内海沿岸や豊前などが有力視されています。また、秦王国は古代の有力渡来系氏族である秦氏の国だったという説もあります。秦氏は日本書紀によれば、応神天皇の時代に朝鮮から渡来した一族がもとになったとされています。

宇佐地方には香春山を神体山として崇拝する信仰があり、もともと八幡宮は香春山の麓の<秦王国>にあったようです。ここで、秦氏が持ち込んだ信仰を原始八幡信仰と呼ぶことにします。

香春は「かはる」と読みます。もとは<カル>と発音していたそうです。そして、<カル>とは古朝鮮語で金属、特に銅のことをさしています。ちなみに、奈良、飛鳥の天香具山の「カグ」も「カル」のことであり、この山から出た銅を使って鏡(カガミ)や矛を作ったという説もあります。

鍛冶とは、古代においては神と交わり、火と風と水と金属を制御する技術、いや<秘術>であり、とても神聖なものとみなされていました。そして、金属器を鋳造することが古代シャーマンの仕事でもあったのです。

古代では職人、技術者は祭祀者でもあったのです。特に、「火を制御する鳥」が鍛冶シャーマンのシンボルでもあって、秦氏の場合、神の鳥のシンボルは「鷹」で、これをトーテムとする部族もいました。

今では八幡神の眷族はハトになっていますが、秦氏が渡来した5世紀頃は鷹が眷族だったことになります。韓国に今も残るソッテにも、そのてっぺんに魔除けの鷹の形象物が据え付けられている事例があります。

いずれにしても,古代シャーマンは,鍛冶や鋳造を神のなせる業として神聖視し、金属神の使いである鳥のしぐさをまねる儀式を行っていたようです。銅鐸に,鳥装のシャーマンの線刻画が掘られているのも、単なる農耕儀礼だけではなかったのではないでしょうか。

鍛冶に使うふいごのことを<タタラ>と言います。

『古事記』の神武天皇の段には、「三輪の大物主神」が丹塗りの矢となって、三島溝咋(みしまのみぞいく)という人の娘である勢夜陀多良比売(せやたたらひめ)と通じて、富登多良伊須須岐比売(ほとたたらいすすきひめ)を生んだ、と書いてあります。この姫は別名を比売多多良伊須気余理比売(ひめたたらいすけよりひめ)といい、のち神武天皇の皇后になるという記述があります。

この記述の中の<タタラ>の名をもつ女性も鍛冶、金属器鋳造にシャーマンが関わっていたことを暗示しています。

日本には、原材料となる鉄鉱石は乏しかったのですが、火山が多いために良質の砂鉄が大量に採掘されていました。このため、砂鉄を加熱して溶かして、鉄塊を精製する特殊な製鉄技術が発達しました。この独特の製鉄技術を「タタラ製鉄」と言います。

そして、このタタラ製鉄を行っていた人々を稲作農民たちは「山の民」として異人視し、「タタラ者」、「山内者」と呼んでいたのです。

実際、香春山には古い採銅所があって、かつてはここで採取された銅から八幡宮の神鏡が作られていました。採銅所には「元宮八幡宮」があります。香春山の一の岳は今ではセメント材料の石灰を採集するために半分にまで削り取られていますが、その昔は<金属神の山>でした。

この秦氏の信仰=原始八幡信仰が次第に日本化していって、その後、応神八幡信仰、八幡大菩薩信仰、武神八幡信仰に変わっていったのではないでしょうか。

辛嶋氏の八幡信仰とは?

一説では、ヤハタの神を最初に祭祀したのは辛嶋氏であり、辛嶋氏は秦氏の同族の一派であるといわれています。宇佐八幡宮では古来、宮司よりも禰宜、祝(巫女)の方が位が上でした。この巫女の職を代々世襲してきたのが辛嶋氏です。

しかし、辛嶋氏の伝承によれば、辛嶋氏の出自は朝鮮半島ではなく、3世紀頃に興った西周の王家の流れをひく中国系の渡来人だったといいます。辛嶋氏の末裔からの情報によれば、日本の歴史学者によって辛嶋氏が朝鮮半島からの渡来系とされているのがいうのがそもそも間違っているとのことです。

辛嶋氏の祖先:辛嶋勝乙女(カラシマ スグリオトメ)は、父方が西周の王家の流れをくみ、母方が釈迦と関係のある部族の血をひいている女性シャーマンでした。倭国(日本)へは、紀元前後、中国の海岸を出発して南九州の海岸へ上陸し、九州内を20数回の遷宮を重ねた末に、最終的に宇佐の地に落ち着いたと伝えられます。

辛嶋氏の主張では、その辛嶋勝乙女を<比売大神>(オオヒルメ)として、今でも宇佐八幡宮の主祭神として祀っているといいます。また、現在の宇佐八幡宮のある小椋山には、辛嶋勝乙女を祀る古墳があると辛嶋家では伝わっています。

ところで、宇佐八幡宮には応神天皇(応神八幡神)、神功皇后(大帯比売)、比売大神の三柱の神が祀られていますが、比売大神の正体についてはよく分かっていません。

一説には比売神は宗像女神との解釈もあります(日本書紀)が、これは宗像系神職の神格向上運動による後付けだといわれています。八幡神が海の神とされるのは、宗像三女神のイメージが習合しているためです。

また、辛嶋氏の<ヤハタの神>祭祀=原始八幡信仰は、原始神道、仏教、道教、古代ユダヤ教が習合されたものと口伝されています。そうすると、仏教伝来は公に伝えられている538年あたりではなく、紀元前後に渡来した辛嶋勝乙女が齎したのが最初になります。仏教伝来はさらに500年古いことになります。

辛嶋<原始八幡信仰>の本質は、紀元前後、日本の各地で悲惨な戦争が行なわれた(倭国大乱)ことを再びこの地で繰り返さないように代表的な宗派を合祀する必要から発生した信仰だといいます。したがって、八幡神は戦の神、軍神というよりも、本来は「不戦の神」の性格(防衛的性格)をもっていることになります。

宇佐神宮では、神職の役割分担を大宮司:大神(おおが)氏、小宮司:宇佐氏、禰宜(ネギ):辛嶋氏と決められていました(774年、豊前国司、和気清麻呂による裁定)。

禰宜とは、降神秘儀と神憑り託宣を行う巫女のことで、八幡神はそもそもシャーマンによる託宣神の性格を持っていたので、宮司よりも禰宜の方が地位は高かったのです。

やがて平安末期から鎌倉時代にかけて武家の台頭するようになって、辛嶋氏の地位は降格し、代わりに大神氏、宇佐氏が宮司職を独占するようになりました。八幡神が日本国の守護神とされ、官制の神宮になったのは大神氏らの八幡神職団による運動であることは確かです。これは奈良時代から次第に実行されていきました。

武家政治の世の中になってからは、八幡神は戦闘イメージの強い神に変わっていった。また、このときから室町時代にかけて大神氏、宇佐氏による文書の改ざんが行なわれてきたらしいのです。その分、辛嶋氏の伝承は記録上から抹消されていきました。宇佐神宮が焼失の目にあったのは、源平の争乱期と室町の争乱期の2度で、特に室町時代の焼失は、細川家による放火で、三日三晩燃えつづけ、古代史に関する記録が失われました。女性の禰宜が廃止されたのは、そのときからだそうです。

秦氏と辛嶋氏の渡来の時期には約500年のずれがあります。もし辛嶋氏の伝承が正しいならば、秦氏による八幡信仰(農耕神;鍛冶神)と、秦氏とは出自の違うことになる辛嶋氏の八幡信仰(不戦の神)とはまったく異なったものになります。

ただし、秦氏の渡来と言っても、記録に残るものとそうではないものとがあります。私たち一族に伝わる話では、その渡来は何波にも分かれていて、もっとも古い時期が紀元前3世紀だと伝わっています。

まとめ

こうしてみると、神さまのイメージというものは歴史の流れの中で、次第に変化、改ざんされていくという法則を見いだすことができます。神さまのイメージは、それを祀る人々の都合、政治的な駆け引き、皇室による権威づけの結果、最初とはまったく違うものに変わってしまうことが多いのです。

しかし、どのイメージにしても、人間がひとたびこういうものだと信じると、それに沿って「意識場」、「元因意識の次元」への通り道が開かれていくものです。朝鮮の神、中国の神、海神、応神天皇の神格化、仏教との習合による八幡大菩薩、戦の神、いずれのイメージにしても<八幡という意識場>は上書きされ変容しながらも2000年間廃れることなく継承されているわけです。

日本のカミの本質はシャーマンの存在抜きには考えられません。日本は縄文以来の呪術の国だから、まず最初に、神の器になる人間=シャーマンがいて、その託宣の効果が絶大だったゆえに、信仰が拡大していったのが八幡神の本質だと理解しています。

参考文献

諏訪春雄(編)2001 巨木と鳥竿 勉誠出版

大和岩雄 1993 秦氏の研究 大和書房

大和岩雄 1993 日本にあった朝鮮王国 白水社

関連記事

お問い合わせ等はこちらへ

↓

ブログ村の応援もよろしくお願いします。

↓