長年スバル車に乗っていたもので、エンジン停止時のライトの扱いには無頓着だ。ガソリンスタンドでヘッドライトを煌々とつけたまま給油してしまった時に危険を感じた為、早々にアラーム製作に着手した。参考にしたのはココ(前者整備記録)とココ(後者改造記事)。若干のオリジナリティーを出し、未使用ピン(だが他車ではイルミに使用されている)を使用し、アラームユニットを改造するという、両者の良い所どりとする事にした。前者の整備手帳にピンの部品番号が記されていたので、秋葉のいつもの店で発注。元々は1コ数円の部品だが、数が少ないと流石に高い。が1コ売りされていて助かった。

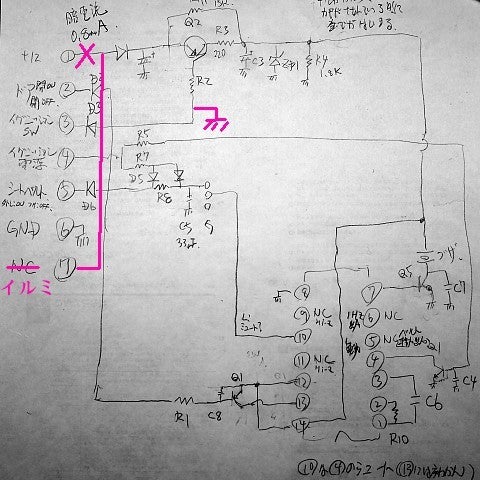

次にアラームユニットの回路図を起こす。ピンの番号はサービスマニュアルとは逆順になっている。こうしてみるとこのユニットは、+12Vがかかり、キーが差し込まれる事で初めて動作を開始するという事がよく判る。ドア、キー、シートベルトは、どれもONになるとグランドに落ちるような構造となっており、これとイグニッション電源との組み合わせで動作が決まる。なので、キー抜き忘れアラームは、正しくはドアを開けるとアラームが鳴る機能の流用であるとも言えなくもない。

後者記事では部品を抜いたり向きを変えたりしているが、ココではそんな高等技(?)は使用せず、パターンカットとレジ剥ぎで対応する。どちらもカッター1本で出来る作業だ。そして部品を取り外さない為、将来ノーマルに戻したくなった時(?)に備えて部品を保存しておく必要もない。パターンカットした部分をそのまま繋げば良いだけだ。

そして2箇所をジャンパーする。ハンダジャンパーの方は、当初は3番ピンを直接グランドに落とそうとしたのだが、どうせならダイオードD3の向こう側を落とし、この改造が他に影響しないように変更した。

回路図に変更箇所を書くとこのようになる。やりたい事が一目瞭然だ。×印がパターンカット、それをジャンパー線で7番ピンへ繋ぎ変えている。また3番ピンを常時グランドに落としているのがハンダジャンパー部だ。これをやらないと、ドアを開ける前にキーを抜いてしまうとアラームが鳴らない。

だがこの改造方法だと、ドアを開けないとアラームが鳴らない為、「あまりの眠さに車を路肩に停め、エンジンを止めて即爆睡した」ような時にはアラームが鳴らず、翌朝動けなくなる可能性もある。その場合はグランドに落とす場所をドアスイッチ側にすれば良い(が、キーを挿していないと鳴らない)。両方共グランドに落としておけば、エンジン停止時(正確にはイグニッションONじゃない時)には必ず鳴るようになる。この辺は好みに応じて選んだら良いだろう。2番ピンはグランドに隣接していない為ハンダジャンパは出来ず、線材でジャンパーする必要がある。

またシートベルトアラームは(ライトをつけていないと)鳴らなくなるが、それは後者改造記事と同様である。もしシートベルトアラームが必要なヒト(そんなヒトいるか?)は、前者同様トゥディ用のユニットを購入するのが良い。当ユニットで使用しているカスタムICには用途不明のピンが2本(9,11ピン)あり、これがライト消し忘れアラーム用なのではないかと、ピンセットやワニワニを使って色々試してみたのだが、まったく反応しなかった。そういう意味では、トゥディ用のユニットを入手して解析してみたい気はする。

イルミ電源はフォグランプスイッチ部から取る事にした。オーディオ用の配線から取った方が近いのだが、オーディオ周りは非常に狭い上に、今後色々とさわる事も多いだろうからという事で避けた。

無事終了!…という写真を撮り忘れたので、作業中のこんな写真が最後になってしまった(笑)。緑のコネクターにピンを入れる時にはロックを外す必要があるので、前者整備記事を参照する事。ピンの圧着が悪いとうまく入らないので、その場でラジオペンチで修正した。その際にあまりやりすぎるとぽろりといってしまう事もあるので、やはりピンは3本位は購入しておくのが良いだろう。

53.30 10.3