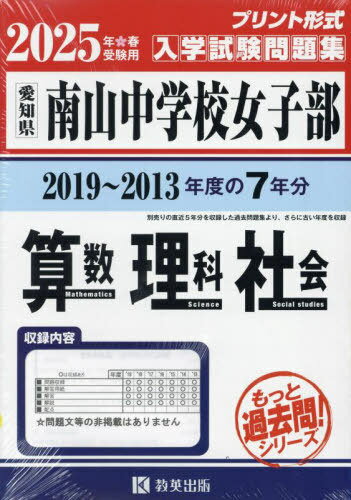

図のように立方体の3つの面ABCD、面BEFC、面CFGD上に等間隔(とうかんかく)の線がかかれています。図に見えている線の上を通ってAからFまで行きます。次のそれぞれの場合について、何通りの行き方があるか答えなさい。

(1)Cを通ってAからFまで最短距離(きょり)で行く場合

(2)AからFまで最短距離で行く場合

南山女子頻出の最短経路の場合の数の問題です。

今回取り上げる問題は、京都大学1992年後期理系数学第2問・文系数学第3問をアレンジした問題です。

因みに、南女では、東大や京大の問題をアレンジした問題がたまに出されます。

さて、話を元に戻します。

メインの(2)の問題ですが、AからFまで最短距離で行くためには、辺BCと辺CDの少なくとも一方を通る必要があることに着目して解きます。

その際、ダブルカウントが生じますが、それが(1)の場合で、誘導の(1)が使えるわけです。

詳しくは、下記ページで。

因みに、京大の問題は、立方体の6面すべてがn×nの格子状になっていましたが、解き方のベースはこの南女の問題と何も変わりません。

南女の図を使って説明すると次のようになります。

立方体の残りの頂点をHとします。

AからFまで最短距離で行くためには、辺BC、辺CD、辺DG、辺GH、辺HE、辺EBの少なくとも1つの辺(要するに、頂点Aと頂点Fが絡まない辺ですね)を通ることになります。

まず、Aから辺BCを通ってFに行く場合について考えます。

AからFまで行くのに右に2n(n×2のことです(以下同様))回、上にn回(合計3n回)移動することになります。

3n回のうちどのn回上に行くかを考えればよく、この場合は3nCn通りあります。

他の5つの辺についても同様に3nCn通りあります。

上記6つの場合には、辺BCと辺EBをともに通る場合、つまり点Bを通る場合(2nCn通り))がダブルカウントされているので、取り除く必要があります。

点C、点D、点G、点H、点Eを通る場合も同様にダブルカウントされていますね。

(立方体の辺上のみ通る場合(例えば、点Bも点Cも通る場合など)が適切にカウントされているか一応心配になりますが、カウント回数をチェックすると適切にカウントされています(詳細は省略)。)

結局、求める場合は全部で6(3nCn-2nCn)通りとなります。

nという文字が入っているので、小学生にとっては難しく感じるかもしれませんが、例えば、n=4としてみれば、南女の問題と同じような問題であることがわかるはずです。