久々にMacネタを。

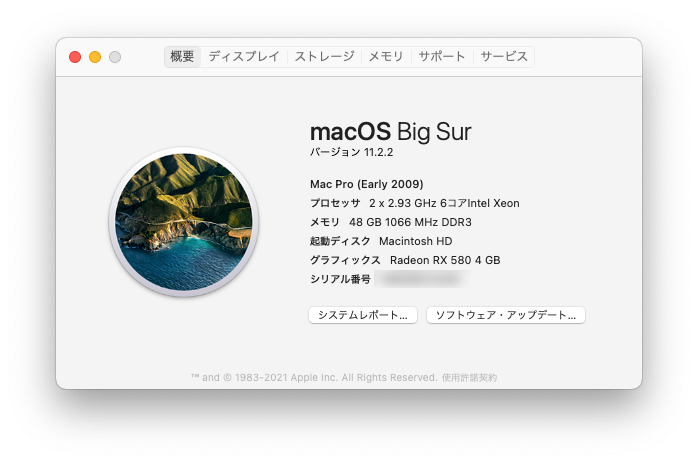

気づけば自分のMac Pro(2009年モデル)は使い始めて11年目を迎えているんですね。

よく頑張ってる![]()

今じゃ昔ほど大活躍するほどは使ってないので、性能は充分なので満足しています。

これまでCPU交換やグラボ交換してなんとか微妙に性能アップをしてきました。

もちろんMac Pro 2009はAppleから見捨てられた機種です。サポートしているOSはmacOS Mojave(10.14)まででした。

最近、なんかMac使ってて昔ほどソフトなりハードなりを弄ることがなくなってきたので「つまらなさ」を感じてました。

先ほど書いたようにこのMacは活躍しているわけじゃないので、今じゃもう好きなように扱える。安定性重視とか気にしなくて良い的なことです。

世の中には愛機Macを長ーく使ってる人もいて、サポート外になっても最新macOSを裏の手を使ってインストールするツールを使って延命している人もいます。

最近のつまらなさを感じてる自分には、久々に気を惹かれましたね![]()

じゃあ弄ってやろうじゃないの![]()

これまでインストールしていたOSはmacOS Mojave(10.14.x)です。

次のバージョンがmacOS Catalina(10.15.x)、その次が最新のmacOSでmacOS Big Sur(11.2.2)です。

Mojaveから何に上げる?Catalinaならば初心者にも使えるような便利なツールが提供されています。それにしようかな?でも最新OSもキニナル![]()

どうせならば最新OSを強引に入れてやんぜ

Big SurはよりUIがiOSに寄せられているということで、どうせシステムにメスを入れて苦労するんだったら、Big Surで良いじゃんと思ってターゲットはBig Surにしてみました。

さっそくやり方をググってみる![]()

Catalinaのように簡単インストールみたいなツールは用意されてない。手動でやるしかないようですね。

そこで参考にしたのが下記サイトです。

ざっくり書くと

- ターミナルでmacOSをダウンロードする。

→ 普通のやり方ではサポート外なのでApp Storeに登場しないし、Appleサイトに行ってもダウンロードすることはできません。 - ここからツールをダウンロードしてターミナルで実行します。

→ installinstallmacos.pyを実行すると、ダウンロードできるmacOSのリストが表示されるので選んでダウンロード開始します。 - 次にダウンロードしたmacOSをUSB メモリに書き出して、インストールUSBメモリメディアを作成します。

→ これだけでは、ただの純粋なmacOSなのでソースをゲットできただけです。なのでこやつにゴニョゴニョしてやる必要があります。 - 次にここからインストーラーを改造するツールをダウンロードします。

→ インストールUSBメモリをマウントした状態で、これもターミナルでmicropatcher.shを実行する。 - これで改造版macOSインストーラーのできあがり。

- Macを再起動します。

- Optionキーを押しながら起動させて起動ディスク選択画面から、先ほどの改造版USBメモリを選択して起動。

- インストーラーが起動したら、まずターミナルを開いて次を実行する。

→ nvram boot-args="-no_compat_check"

これをやっておかないとインストールに失敗します。人によってはPRAMクリアした後にこれを実行した方が良い人もいるでしょうね。自分の場合はしなくても行けました。 - これで準備完了。macOS Big Surのインストール行程をスタートします。

→ 自分の場合約1時間程度かかりました。 - 自分の場合は、これで大成功でした。

→ 人によっては内蔵Wi-Fiを認識しないとかあるみたいですね。そんな人はここからツールをダウンロードして、payloadsフォルダ内の「Patch-kexts.sh」を実行すれば良いとな。自分はやってないのでここはわからず。

問題は起きてる?

その内データ管理専用HDDが1台あるのですが、

そのHDDが初期化すらできないほどの問題が起きてしまいました。

OSインストールが悪さをしたのか、壊れるタイミングがたまたま今回とバッティングしただけなのか?

それ以外は?

まさに「自己責任」ですね。