香港で行われたウイグルへの支援集会では、東トルキスタンの国旗「青天

星月旗」の仮面で参加する若者たちも(藤本欣也撮影、SankeiBizより転載)

ウイグル人は近代になって2度の独立、独立政権としては3度の樹立を経験し、本来ならイスラム国としてサウジアラビアに次ぐ歴史を持つ「東トルキスタン」という国名を名乗っているはずだった。しかし、1991年のソ連邦崩壊後、その支配下にあった同じテュルク系民族の「西トルキスタン」諸民族(ウズベキスタン、キルギス、トルクメニスタン、タジキスタン、カザフスタン)が次々と独立するのを横目に見ながら、ウイグル人は今も中国政府からの信じられない抑圧政策の中であえいでいる。もはや「東トルキスタン」という言葉さえ「分離主義者」「テロリスト」と同義と見なされ、その名を口に出すことさえできない民族の悲劇はいつ終わるのか。

「モンゴル支配の教師」と言われた国際頭脳集団ウイグル

「ウイグル」の名が歴史に登場するのは7世紀半ば、東突厥を倒してモンゴル高原に遊牧国家を築くと、「安史の乱」で揺れる唐王朝を援けて勢威を誇った。その後、「下降線に入った唐とは反対に、ウイグル遊牧国家は唐もアッバース朝も結局は手を引いた中央アジアに手を伸ばし、同じテュルク系のカルルク集団などを服属させ、一気に東方世界の最強国として君臨した」(『遊牧民から見た世界史』杉山正明著より)。その後、ソグド商人と結び、軍事力と経済力を手にして一大帝国をなしたものの、わずか100年ほどであっけなく崩壊する。しかし、「遊牧」と都市を拠点とした「通商」の2つを融合させた統治スタイルは、その後の遊牧民族に大きな影響を与えた。これ以後、テュルク系民族は西へ西へと移動するが、「中央アジアから中東、西北ユーラシア、北インドでも、政治・軍事の主役はイスラム化したテュルク系民族が主役となり、その後、千年に及ぶ“テュルク・イスラム時代”が幕開けする」(同上)。

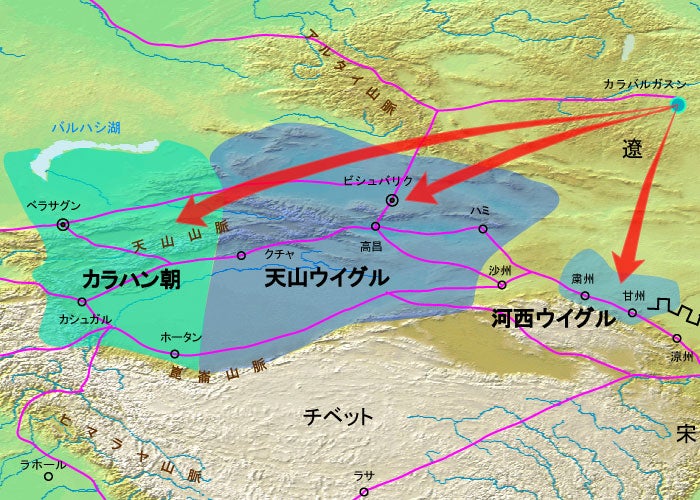

ウイグル王国の滅亡後、3つに分かれた旧ウイグル勢力 (C)PukiWiki

一方、モンゴル高原をあとに中国方面に移動した旧ウイグル勢力は3つに分かれる。最大のオアシスを持つ甘州(現在の甘粛省)に新天地を見つけた人々は小王国「甘州ウイグル」を建国。また西方に走った一団はカルルク族に吸収されてカラ・ハン朝(現在の新疆ウイグル西部とキルギス周辺)を建てる。その後、東西分裂しながらもサマルカンドに象徴される栄華を誇り、モンゴル出現まで生き残る。注目されるのは天山山脈に向かった「天山ウイグル王国」で、激動の時代を生き抜き、「三百数十年後に台頭するモンゴルにいち早くとりつき、”モンゴル支配の教師”と言われるほどに一体化する」(同上)。モンゴル史研究の第一人者と言われる杉山氏は、「天山ウイグル人はモンゴルの拡大と支配に欠かせぬ国際頭脳集団だった」と言い、「遊牧国家の伝統とオアシス通商国家の土壌の上に、人種・言語・文化がハイブリッドに融合し、そこに蓄えられた知識・情報・経験・文化にはただならぬものがあった」と絶賛している。モンゴル帝国の皇帝フビライの宰相だったアフマドの死後、彼に代わって財務を仕切ったサンガ(漢字では”桑哥”)はチベット系ウイグル人で、諸言語に通じ、仏教各派とつながりを持つ異能の人材として名を馳せた。

3度も独立政権を樹立したにもかかわらず・・・

モンゴル帝国の滅亡後、天山一帯を中心にジュンガル帝国が栄えるが、清朝全盛期の乾隆帝は1759年にジュンガルの内乱に乗じてこの地を制圧。新しい土地を意味する「新疆」と名付けて殖民地とした。清朝は同地のムスリム貴族を行政長官に据えて間接統治したが、アヘン戦争を機に財政悪化と外国勢力の進出で清朝支配に陰りが見えると、1864年にウイグル人と中国系ムスリムの回族が連合して蜂起。軍人ヤクブ・ベグは当時ロシア領だったイリ地区を除く東トルキスタン全域から清朝勢力を追い出し、「カシュガル・ハン国」を名乗り、独立政権を樹立した。しかし清朝は1875年に左宗棠将軍を送り、ヤクブ・ベグは抗戦虚しく戦いの渦中で急死。わずか10年ほどで清朝の統治下に戻り、1884年には「新疆省」に再編される。

東トルキスタンの"国旗"である青天星月旗

2度目はそれから半世紀ほど後。辛亥革命によって清朝が滅んで中華民国に変わると、「新疆」をめぐって漢人間の権力争いが激化し、漢人に対する住民の不満が高まっていった。1931年3月に東北部クムルを拠点とするマホメットの子孫として信望厚かったホジャ・ニヤズが口火を切って蜂起すると、ホータンとカシュガルなど西南部を中心に汎トルコ主義を唱えるムハンマド・イミン・ボグラらもこれに追随。ついに1933年11月12日に、イスラムの信仰を基礎とした「東トルキスタン・イスラーム共和国」の樹立を宣言、カシュガルに中央政府を置いた。政府主席となったホジャ・ニヤズは臨時憲法を採択し、独自通貨も発行、国旗として青天星月旗を掲げたが、同じイスラム教徒でありながら漢人ゆえに排除された回族の馬仲英将軍に攻められ、わずか半年で共和国は崩壊してしまう。ホジャ・ニヤズは国民党を頼って落ち延び、新疆の実権を握った漢人・盛世才と妥協し、独立を撤回する条件で新疆省の副主席に横滑りするが、1937年に処刑されてしまう。

3度目は1944年に起きた通称「三区革命」だ。ソ連と国境を接する北部のイリ地方のクルジャに独立を目指す「クルジャ解放組織」が結成される。これはイスラムの聖職者とソ連帰りの知識人の混成部隊で、クルジャ最大のモスクを拠点に「反漢排漢」を掲げ、新疆政府へのジハードを提唱し、瞬く間に反乱は広がった。1933年の時と同じ11月12日を選んで「東トルキスタン共和国」の建国を宣言。イスラム聖職者のイリハン・トレが臨時主席に就任する。新政府にはソ連から顧問が派遣されるなど、政治的にも軍事的にもソ連の影響の強い独立だったが、1945年2月のヤルタ会談で、スターリンが対日参戦する条件の一つに外モンゴルの主権放棄を中華民国に要求。ルーズベルトに説得された蒋介石はその見返りにソ連も東トルキスタンから手を引くことを求めた。この密約を受け、スターリンは東トルキスタン新政府に中華民国との和平交渉に応じるよう命じ、交渉の主導権を親ソ派ウイグル人のアフメドジャン・カスミに握らせる。国民党側は後に共産党に寝返る張治中を立て、2人の間で出来レースの「和平」が成立すると、東トルキスタン共和国は解体され、イリハン・トレはソ連に引き渡され、消息を絶ってしまう。

その後の展開は「予定」通りだった。交渉役2人が役目を終えて退場すると、後継幹部はスターリンの裏切りに反発する古参グループとスターリン支持グループに分裂。そして中華人民共和国建国を控えた2か月前に毛沢東から招待された古参グループがソ連の航空機で北京に向かう途中に謎の墜落事故に遭遇する。留守を預かっていた支持グループのサイフジンが改めて北京を訪問し、居並ぶ最高指導者を前に「新疆人民は人民解放軍の来臨を切実に期待する」と口裏を合わせると、その2か月後には戦車隊の隊列が現れ、「新疆解放」を高らかに宣言した。ウイグル人にとっては「気が付いたら国が乗っ取られていた」と後悔する結末となった。

東トルキスタンの軍事占領72周年とウイグルのジェノサイドへ抗議する

デモ行進 (日本ウイグル教会HPより転載)

抵抗運動を担ったのは若いイスラム神学生たちだった

「新疆解放」後、中国政府は「新疆生産建設兵団」という屯田兵の配置を行う。1954年に17万4000人が石河子市などに駐屯し、未開地の開墾などを行うとともに、ソ連などとの国境の警護に従事した。しかし彼らの仕事はそれだけではなかった。1950~52年にかけ、強引な土地改革などへの反発とソ連邦内の同朋の多くが実現している「自治共和国」の設立を求めて、新疆各地で大規模な武装蜂起が続発する。慌てた中国政府はウイグル人幹部などを徹底的に糾弾するとともに、思想教育の強化を指示したが、漢人の屯田兵部隊の大量入植はこれらウイグル人たちの反乱対策にあったのは明らかだ。1955年には「新疆ウイグル自治区」が設置されるが、当初予定していた「新疆自治区」ではなく、「ウイグル」の名を入れることを許容せざるを得なかったのは、いかに統治に手こずっていたかを物語っている。しかし、ウイグル人たちの反乱はこれでは収まらなかった。1960年代以降の主だったウイグル人たちの抵抗運動や彼らへの弾圧事件は枚挙にいとまがない。

中ソ対立が始まった1962年4月、ソ連国境に近いイリに住むカザフ人、ウイグル人5万6000人が30万頭の家畜を連れてソ連に一斉逃亡する「イリ事件」が起きる。翌月には「ソ連の駐グルジャ市領事館に唆された」とされる少数民族の暴徒2000人が州人民委員会を襲撃、4人が射殺される「5.29事件」に発展した。

文化大革命中の1968年には、ウルムチ、カシュガルに「東トルキスタン人民革命党」が結成され、瞬く間に新疆全土に78か所の支部組織ができ、メンバーは1500人以上に膨れ上がる。武装拠点を建設してゲリラ戦を準備していたが、カシュガル地域担当のアホンノフが勇み足で武装暴動を決行し、5名が射殺される。その後、1970年までに5869人が逮捕され、32人が死刑判決を受けた。

改革開放後は、宗教政策が緩和されたことで各地に私営の神学校(マドラサ)が開設され、ここで学んだイスラム神学生たちを中心とする抵抗運動が活発化していく。1980年4月にカシュガルに近いアクスで、ウイグル人青年の変死をきっかけに3000人の若者たちが共産党支部を襲撃する「アクス暴動」が起き、翌年3月にもカシュガル西部のファイザバードで若者中心に組織された「東トルキスタン燎原党」が民兵の武器庫から奪取した武器を使ってジハードを叫んで騒乱を起こした「ファイザバード事件」が勃発、13人が処刑された。さらに1985年12月には、首府ウルムチで2000人のウイグル人学生たちが「新疆独立万歳」を叫びながら抗議デモを行った。その後、新疆はもちろん、北京や上海にいたウイグル人学生らによる抗議デモへと波及していく。

転機となった1990年の「バレン郷事件」

ウイグル人らによる民族抵抗運動が先鋭化・国際化する契機となったのが、1990年4月に起きた「バレン郷事件」だ。アクト県バレン郷は多くの住民が貧困層という経済開発に置き去りにされた人口2万人ほどの寒村だった。同地の神学校で学んだ青年ザイディン・ユスプらは、反政府活動組織「東トルキスタン・イスラーム党」を結成、わずか4か月で700人のウイグル人青年らを集め、武装蜂起を計画する。しかしこれを察知した当局は人民解放軍と武装警察を配置し、さらに空軍や砲兵隊まで動員する大掃討作戦を展開。周辺に戒厳令を敷き、徹底抗戦する「蜂起軍」をほぼ1週間で死亡100人、重軽傷200人以上に及ぶ惨劇へと追いやった(水谷尚子氏の論文『新疆”バレン郷事件”考』を参考。なお同氏は当局側への報告書では、死亡16人、拘留が508人で、そのうち124人が逮捕され、40人に判決があり、3人が死刑とあったことも紹介している)。

直接、現地で取材していたウイグル人ジャーナリストのニザミディン・ヒュセイン氏の報告によると、ザイディンたちの蜂起の理由として、①改革開放による漢人の新疆への大量移住の停止、②人口抑制のための「節育」、つまり強制堕胎や出産管理の停止、の2つを挙げている。特に②については、「公的資料である『阿克陶県誌』によると、アクト県で少数民族女性に行われた大規模な”節育”措置は、1986~1988年には毎年約4000人だったが、事件前年の1989年には6700人、1990年には1万1000人と急上昇している。また不妊手術は1990年には230人と倍増し、避妊リングの装着も1990年には2000人とほぼ3倍増となった」(上記・水谷氏の論文より)と、驚くべき実態を明らかにしている。

「バレン郷事件」以後、拘束を免れたメンバーにより、時限爆弾を使った無差別殺傷を伴う反政府暴動などが相次ぎ、さらに1997年にはイリ地方のクルジャでも「東トルキスタン・イスラーム真主党」(後の「東トルキスタン・イスラーム運動」)による大規模な反政府暴動「クルジャ事件」が起きるが、中国政府はいずれもバレン郷事件の鎮圧成功にならい、人民解放軍や武装警察、兵団などを大量動員する掃討作戦で対処していった。

一方、国外に亡命していたウイグル人にとっても「バレン郷事件」は大きな衝撃となった。1992年には全世界から千人以上がイスタンブールに結集して「東トルキスタン民族会議」を設立。独立運動組織の一本化が図られた。同会議は2004年には「世界ウイグル青年会議」と合流し、「世界ウイグル会議」に統一される。

米国での9.11テロが「ウイグル人敵視」の引き金に

90年代半ばに中国政府の国際戦略が大きく変わる。1995年に提起された「新たな安全保障観」では、これまでの冷戦思考を払拭し、外部勢力との「共通利益」を元に関係改善を図ることで国内矛盾の緩和を目指すとした。驚いたのは「対米宥和」への大転換だ。1997年に江沢民が訪米、「米中の戦略的パートナーシップ」を掲げたのに続き、1998年にはクリントンが訪中して「共通利益」を求めた関係改善をアピールする。これにより中国の安保戦略は「東向きの太平洋側に向けた対米対決的な戦略から、西向きの中央アジア・ロシアに向けた戦略へと移行していく」(『中国の民族問題』加々美光行著より)。

これを象徴するのが、1996年のエリツィン訪中に合わせ、ロシア、カザフスタン、キルギス、タジキスタンと「平和共存」原則による多角的協力を目的とした「上海ファイブ」の結成だ。この背景の一つには、前述した当時の新疆ウイグルの独立運動の激化があった。ロシアも1994年にイスラム国家建設を目指して始まった「チェチェン独立運動」を抱えており、イスラム勢力、なかでも「国際テロ組織に通じる原理主義勢力」への対処に頭を悩ませていた。そこで「上海ファイブ」は、相互の国境に配備した軍事力の大幅削減を目指しつつ、「共同して国境横断的な犯罪行為に打撃を加え、国際テロリストに対処するための相互協力を謳い、2000年4月に『反テロ・センター』の設立を決め、国際テロや分離独立運動に共同して戦うことになった」(加々美氏)。

そして2001年9月11日の米国での同時多発テロは、ウイグル人らにとって以後に起こる災禍の前触れとなる。中国政府はそれまでひた隠しにしてきた新疆ウイグルで続発するウイグル人らによる反政府活動を積極的に海外に広報し、「反テロ国際ネットワーク」を進めるブッシュ政権にすり寄る姿勢を見せる。2002年に国務院の新聞弁公室が「”東トルキスタン関連”のテロリスト勢力は国際テロ組織と連携している」と声明を発表すると、その翌日、当時の米国国務省のバウチャー報道官が「中国とアメリカはともにテロリズムの被害者である。我々は中国と反テロの協力を切望し、新疆など中国国内のテロによる暴力に反対する」と表明する。ウイグル問題に詳しい関岡英之氏は、「この反応に小躍りした中国政府はウイグル人による過去のテロ情報を米国政府にも通報するようになる。これを受け、米国国務省はアフガニスタンに亡命したウイグル人ハッサン・マフマス率いる『東トルキスタン・イスラーム運動(ETIM)』を国際テロ組織と認定し、在米資産を凍結。ハッサン・マフマスは2003年にパキスタン国軍に射殺され、組織は解体するが、これは中国の思惑通りの展開で、米国は中国の情報戦にまんまと乗せられてしまった」(関岡氏の『帝国陸軍 知られざる地政学戦略』より)。ただし、その後、米国は「世界ウイグル会議」のラビア・カーディル議長(2006~2017年まで在任)の亡命を受け入れるなど、手のひら返しをして一矢を報いる。

ウイグル人vs漢人の民族対立がエスカレート

ウイグル人の抵抗運動でもうひとつ忘れてならないのが、2009年6月25日に「労務輸出」先の広東省韶関(しょうかん)市の玩具工場で起きた「広東省6.25事件」と、それがウルムチに飛び火した7月5日の「7.5ウルムチ暴動」である。なぜ広東省で暴動が起きたのか。2000年以降、新疆自治政府は経済格差の解消策として「労務輸出」、つまり出稼ぎを奨励し、2004年には年間100万人を超え、「労務輸出」の所得は13億元を稼ぐ優良な資金源となっていた(『中国の少数民族問題と経済対策』大西広編著より)。

ウイグル人の男性従業員が漢族の女性従業員をレイプしたというデマがきっかけで、漢族から鉄パイプで集団リンチを受けたウイグル人2人が撲殺され、118人が負傷する事件となったが、実はデマは解雇された漢族従業員の悪意によるものと判明。しかし、警察は襲撃した漢族の責任をうやむやにしたため、この措置に怒ったウルムチのウイグル人学生が事件の公正な調査を求めて抗議デモを展開。日ごろからの漢族に対する不満が爆発し、3000人にまで膨んだデモ隊と警官隊が衝突。さらに7日には漢族が数万人レベルの報復的な抗議デモで応酬したために双方が激突し、新華社発表でも死者192人、負傷者1721人という大騒乱となった。

2009年5月のウルムチ暴動で不法逮捕された夫の返還を求めて悲痛な

叫びをあげるウイグル人女性たち(FNN取材写真より)

中国当局は、こうしたウイグル人の抵抗運動を3大勢力、つまり「国際テロ組織」「分離独立勢力」「宗教過激派」が起こす「暴力テロ事件」と決めつけて抑圧したが、元産経新聞社中国特派員だったジャーナリストの福島香織氏は、「現地で取材してきた率直な感想は、いわゆるイスラム過激派のテロや東トルキスタン独立を求めての組織的蜂起というより、民族差別や搾取、経済格差の拡大に対する不満が高じた庶民の怒りの爆発という側面が強いように思う」(『ウイグル人に何が起きているのか』PHP新書より)と説明。実際、同時期に漢族による爆破事件なども数多く発生しているのに、その場合は「貧困」が原因と報じられる矛盾を挙げている。また、新疆大学などで少数民族の経済実態を調査している大西広氏(前述)も、「少数民族問題の本質は経済問題にある。実際、ウイグル人の企業家が育っていくことで、民族矛盾が解消できる兆しも出ている」ことを、詳細なフィールドワークを元に検証している。

「習近平の3大酷吏」が進める監視社会のワナ

ただし、福島氏は経済格差や民族差別の淵源の深さと、さらに事態が深刻化している現状を憂慮する。それが「新疆利権」による搾取と2016年以降に急増する「再教育施設」と言う名の「強制収容所」問題だ。

新疆ウイグル自治区での経済格差の”構造的”な要因は、「天然資源や希少な鉱物が豊富な新疆が”石油や天然ガス閥”の利権の温床になっており、その窓口役の王楽泉が党中央の威光を背景に厳しい圧政を敷き、やりたい放題の搾取を行ってきた」ことにあると福島氏は指摘する。1995年に新疆ウイグル自治区の党書記と生産建設兵団の第一書記を兼務した王楽泉は、江沢民政権が進めた「西部大開発」政策による税制優遇の活用で外資を誘致し、資源開発やインフラ整備事業を取り仕切ってきた。中でも原油埋蔵量85億トン、天然ガス2兆㎥を誇るタリム油田や北部のジュンガル盆地にあるカラマイ油田などの採掘に力を入れ、新疆全体のエネルギー生産量は2006年には中国全土で2位にまで急増する(上図参照)。この豊富な資源を元手に「石油や天然ガス利権のボス」とされる江沢民と彼の側近の曽慶紅一派と組むことで、王楽泉は「新疆王」と呼ばれるまでの権力を手中にする。同時にウイグル人らによる「暴力テロ活動」を容赦なく取り締まり、その強権政治が江沢民に評価され、2002年には政治局員にまで出世する。

その王楽泉の跡を受け継いだのが、「習近平の3大酷吏」の筆頭といわれる陳全国だ。「酷吏」とは悪代官の意味で、「北京市書記の蔡奇、江西省書記の劉奇を加えた3人は、容赦ない手口で庶民を迫害し、搾取する政策を実施する酷吏の象徴」(福島氏)で、中でも陳全国は「”南北の奇”が裸足で逃げ出すと言われるほどの残酷さ」で知られているという。その陳全国は、2011~2016年までチベット自治区書記を務め、4年連続2桁成長を実現した実績とチベット仏教に対する徹底的な管理体制の導入で「チベットの治安の安定化」に尽くした功績を習近平に認められ、2016年8月に新疆ウイグル自治区にやって来る。

福島香織氏が現地ルポをした様子をまとめた『ウイグル人に何が起きているか』には、陳全国が行った苛烈なウイグル人政策が細かく描かれている。陳全国がまず行ったのは、「村々や寺院間の相互監視と内部統制システムの徹底」で、わかりやすく言えば、江戸時代のような「隣組」を設けて互いに監視させ、密告を奨励して反政府的な行動を事前に察知できる体制を築いたことに近い。陳は警察官を3万人(2017年末までにさらに9万人)増やし、新疆全域に7300か所の「安全検査ステーション」を設置し、政府庁舎のある町々には日本の交番にあたる「便民警務ステーション」も設けた。中でもウイグル人の多いホータン地区には警官6780人、便民警務ステーションは1130か所を数えた。こうした監視体制の整備による警察力増強の結果、2017年の新疆の犯罪逮捕者数は前年の7.3倍にあたる22.8万人と全国1位を記録し、中国全土の逮捕人数の2割を占めた。「この増え方は異常で、新疆で犯罪が増えたというより、犯罪者にされた人が増えたというべきだろう」と福島氏は見ている。

作家・王力雄が見つめる先にあるもの

「強制収容所」も陳全国になってから急増した。ここ数年、多くの西側メディアで取り上げられ、「収容所」で洗脳や拷問を受けた体験者の生々しい告発がSNSなどで報道されているので、ここであえて紹介はしない。ただ、「強制収容所」の正式名称が「職業技能教育研修センター」であり、そもそもは前述した「労務輸出」、つまり出稼ぎ者に対する「技能研修」を目的に作られたものが転用されたものであることに、気持ち悪さを感じざるを得ない。新疆自治政府は、2006年に16~25歳の結婚適齢期の女性を強制的に「労務輸出」する計画を建て、5年間で40万人を東部の工場に送った。ここには2つの意味がある。ひとつは若い女性を対象にした、低賃金・長時間労働を強いる「女工哀史」的な搾取であったこと。もうひとつは適齢期の女性を遠くに移すことで、ウイグル人同士の婚姻を減らし、漢人との融和を進めてウイグル人の「血を薄める」政策であるという点だ。

新疆ウイグル自治区は、ウイグル人のほか、カザフ人など47の民族が住む「民族の十字路」と言われ、そのことがこの地の最大の魅力のひとつでもあった。しかし、今やそうした歴史や文化や人権など、あらゆるものを全否定して行われている少数民族政策が「正義」であるはずがない。”再教育施設”が強制収容所となり、今や100万人以上が投獄されているという現状には怒りしか沸いてこない。そしてウイグルでの人権問題を「無視」し続けている日本のマスメディアにも。

漢族の立場から少数民族問題を問い続けている作家の王力雄氏は、新疆の牢獄で出会ったウイグル人活動家との対話を元にまとめた『私の西域、君の東トルキスタン』の中でこう述べている。

今日の良い教育を受けた新世代の官僚でさえ、技術型人材一色であり、知識はあっても心はなく、強大なものを崇拝し弱小なものを蔑視している。彼らが頼るのは権力システムと権謀術数だけである。得意なのは統制と鎮圧であり、むやみに「取締強化」、「徹底鎮圧」、「厳しい法律」などを言い立てる。それは一時的には有効であっても、表面的なものに過ぎず、本質的な解決にならないばかりか、毒薬を飲んで渇きをいやすようなものである。ヒューマニズム精神の欠落は、権力集団をして、文化、歴史、信仰、哲学などの深い領域に対応できなくさせ、問題解決の方法は狡猾でありながら表面的になり、緊急消化式に事件を平定するだけである。しかし、民族問題はまさにヒューマニズムの問題であり、ヒューマニズムの精神によってはじめて正しい道を見つけることができる。こうしてみると、今日、袋小路に迷い込んだのは必然である。将来を展望すると、中共に問題解決を期待することはできない。なぜなら、人文学の復興は呼んだらすぐに来るような簡単なものではないからだ。