引き続き、豊臣大坂城の本丸、各部解説です。

表御殿の台所の前を通り、御座之間の周りを取り囲むように建つ御局の奥に、詰の丸に通じる土橋があります。

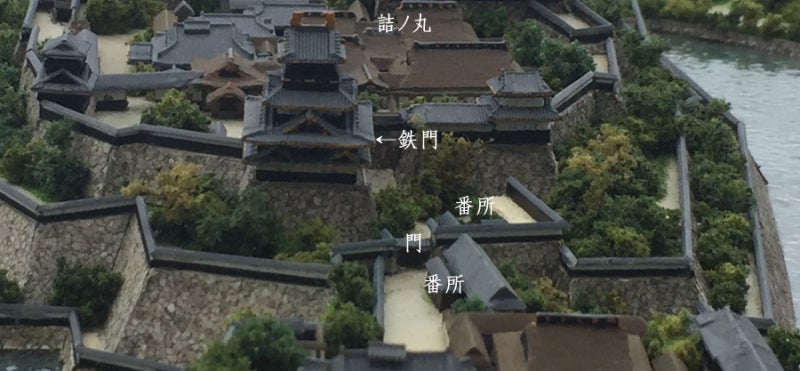

徳川期大坂城では、本丸は大きなひとつの曲輪ですが、豊臣期には水堀がこの土橋のところまで深く入り込んできていて、くびれているのが特徴です。本丸と言っても大きくは奥御殿のある詰の丸と、表御殿のある曲輪の二つから成っているとの見方もできます。古い文献には、詰の丸を「本丸」、表御殿のある曲輪を「二ノ丸」と表現したものもあります。

敵が城内に押し寄せた場合、この部分で細くなっているため、一度に詰の丸まで大勢が攻め込むことができません。

土橋の奥には門が設けられており、その内外には番所が。その先に詰ノ丸大手である鉄(くろがね)門があるのですから、鉄壁の守りです。

夏の陣で落城の際、親衛軍七手組の将、堀田正高・野々村吉安は本丸に入ろうとしましたが、猛火で進めず、二ノ丸と本丸の間の「中の段」で切腹したと『難波軍記』は伝え、この「本丸」を詰ノ丸だと考えると、「中の段」とは中ノ段帯曲輪からつながるこの土橋の辺りだったのかもしれません。

土橋の東の下方には井戸曲輪があります。

井戸曲輪は山里曲輪の天守下にある隠し小門から、下ノ段帯曲輪を抜けて、埋門を抜けたさらに下にある低い曲輪で、井戸がひとつあるだけです。なかば空堀と同じ役割であり、また緊急脱出路でもあります。夏の陣の落城の日、午後五時頃、千姫が城内から脱出しますが、その時にこのルートが使われ、この井戸曲輪で坂崎出羽守に出会い、保護されます。

この井戸曲輪の井戸は、徳川大坂城の「銀水の井戸」がこれに当たるとの指摘があり、場所は現在の旧大阪市立博物館の裏手にあたります。

井戸曲輪は現在の地表より約16m下に埋まっています。

鉄門周辺といえば、現在、貯水池の南、金蔵の東側で発掘プロジェクトが進んでいます。「太閤なにわの夢募金 豊臣石垣公開プロジェクト」で、地下に埋もれる豊臣大坂城の石垣を掘り起こし、地下施設をつくって公開しようというもので、大々的に募金が行われています。その石垣というのがこの鉄門となりの櫓台です。下の写真の赤丸の部分。昭和59年に発見され、埋め戻されていたのでした。

発掘現場をちらりと覗いてきました。早く見たい!

公式サイトはこちらです。「石垣コラム」は大変面白いです。

城郭模型制作工房は「大坂城 豊臣石垣公開プロジェクト」を応援しています。

【参考文献】

『豊臣大坂城』、笠谷和比古・黒田慶一、新潮社

『豊臣秀吉の居城 大坂城編』、櫻井成廣、日本城郭資料館出版会