本阿弥 光悦・・・

桃山時代から江戸初期の能書家、工芸家。

本阿弥光二の長男、通称は次郎三郎のち光悦。

京都の刀剣の鑑定・研磨を業とする本阿弥家の分家に生まれた。

家業のほか、書画、漆芸、陶芸に通じ、近世初頭の美術工芸界の指導者として活躍。

書は独自の光悦流を創始し、俵屋宗達などに下絵を描かせた料紙との調和美を誇る和歌を多く書いた。

近衛信尹、松花堂昭乗とともに寛永の三筆と称された。

先週の火曜にPM休をとり、東京国立博物館に行って、こちらを見てきました。

特別展 本阿弥光悦の大宇宙

本阿弥光悦と言えば・・・

吉川英治先生の小説『宮本武蔵』や山岡荘八先生の小説『徳川家康』などに登場していたので、そこで名を覚えましたが・・・

イマイチよく分からない・・・のが本当のところです。

まぁ、美術関連でも、個人的に好きなは絵画なので・・・

能書家、工芸家に対して興味がチョット遠のいてしまってるところがあります。

展示物については、本業の刀剣鑑定・研磨に関する資料や刀、蒔絵、書、茶碗と多くのものが取り扱われていました。

刀、蒔絵、書、茶碗・・・

そう言えば、本阿弥光悦はマルチな才能を発揮したことから「日本のダ・ヴィンチ」とも呼ばれていることを耳にしたことがあります。

ただ、ダ・ヴィンチは科学的なイメージが強いですが、光悦からは科学よりも文系的なイメージを受けたので、「日本のダ・ヴィンチ」というのはチョット違うような気も・・・。

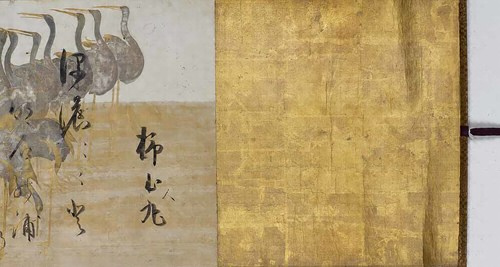

ちなみに、今回の展覧会で一番の見ものは重文の『鶴下絵三十六歌仙和歌巻』だと思います。

俵屋宗達が下絵として金銀泥で鶴の群れを描き、三十六歌仙の和歌を本阿弥光悦が散らし書きした一巻です。

これが丸々オープンで展示されてました。

ちなみに、はっきりとした絵ではなく デフォルメ化・図的にされた下絵と和歌の散らし書きなので、一般受けは良くないようで・・・・

みんな流して見ていくので、この『鶴下絵三十六歌仙和歌巻』の前は混雑しておらず、ゆっくりと見ることができます。

しかし、本阿弥光悦・・・イマイチよく分からないまま、見終わりました。