どうも。齋藤です。

今回は真面目な話。

重症心身障がい児の障害状態像は、しばしば寝たきりと表現されることがありますが、その対義を指す「離床」について取り上げます。

そもそも「離床」とは

離床とは、長時間の寝たきりを避け、定期的に体位を変えたり、座らせたりすることを意味し、身体機能の維持や合併症の予防に大切なケアです。

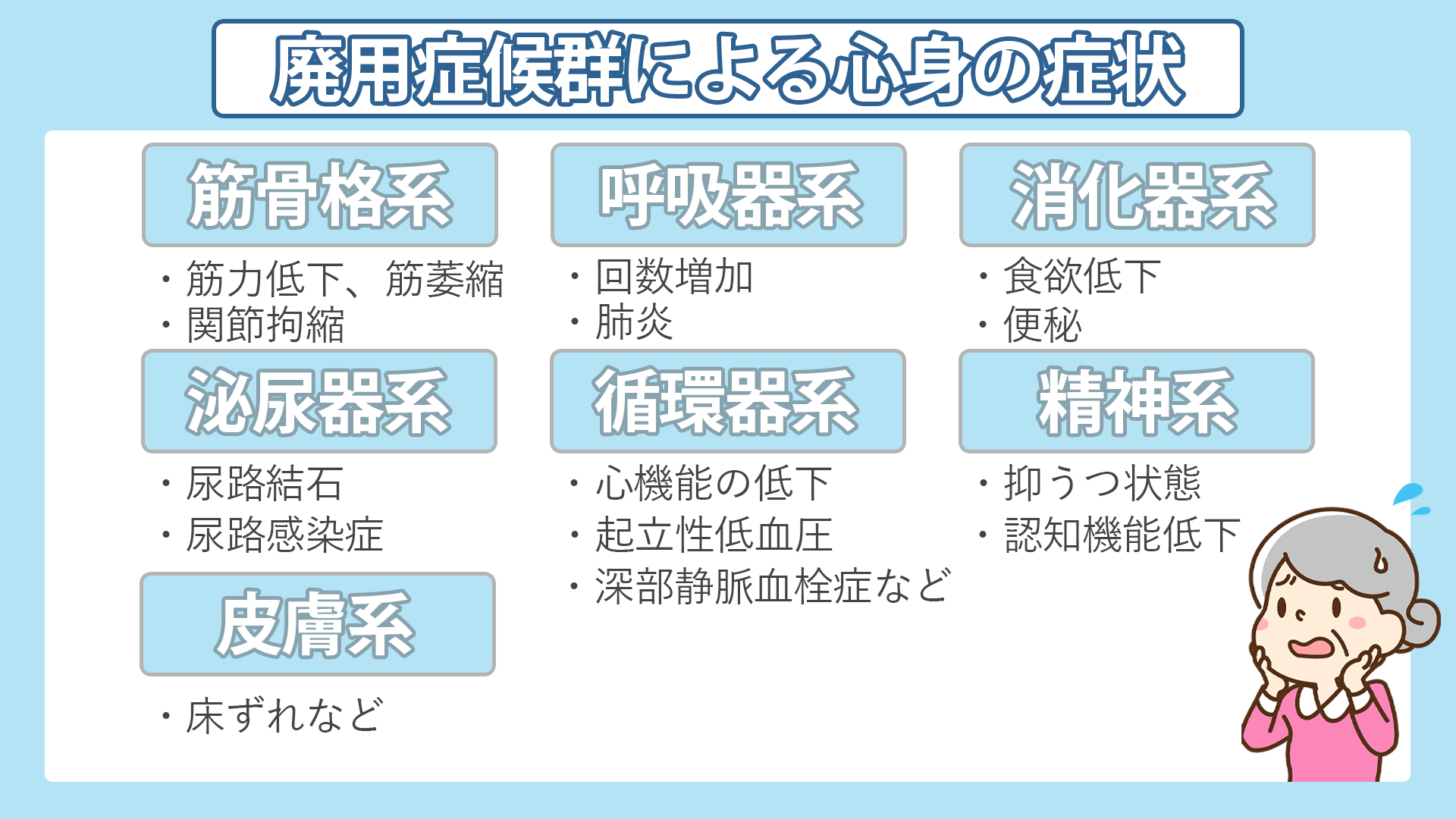

寝たきりが引き起こす合併症について

<https://www.cocofump.co.jp/articles/byoki/2/ から引用>

離床の重要性

- 体位変換による予防圧迫: 長時間同じ体勢であると、皮膚に圧迫がかかり、褥瘡(床ずれ)のリスクがかかります。

- 筋肉と関節の機能維持: 定期的な体位変換や座位は、筋肉の冷えや関節の可動性低下を回避し、機能を維持します。

- 血行促進と呼吸機能のサポート:体位を変えることで、血行が良くなり、呼吸も楽になります。

- 精神的な健康: 離床は、景色の変化や活動の機会を提供し、お子様の精神的な健康に良い影響を与えます。

精神的な健康状態は確認が難しい点ですが、継続的な離床の取り組みの結果、「以前より表情が引き締まった」「首や体幹がしっかりしてきた」「目覚めている時間が長くなった」という声が保護者の皆様から聞かれます。

実践するためのヒント

- 時間を決める: 一日に何回、例えば朝、昼、夕方に離床の時間を設けましょう。

- 安全な方法を学ぶ: 専門家の指導の下、安全な位置変換や支持面の作り方を学びましょう。

- 快適さを追求する: 離床の際は、皆様が快適に感じよう、適切なクッションやサポートを使用しましょう。

- 短時間から始める: 最初は短時間でも構いません。徐々に時間を延ばしていきましょう。

「離床」は、まるで植物の成長と日光の関係に似ています。植物が日光に当たることで成長し、花を咲かせるのと同様に、離床は、我々の身体の健康を維持し、精神的な豊かさ育てるのに重要なことなのです。

こども支援ポムでは、朝の日課としておでかけ、或いは近隣の散歩を習慣的に行っています。朝日を浴びて、体内時計をリセットするとともに、重力に抗して身体を起こしている時間を確保するように一日のスケジュールに組み込んで支援を行っています。

結び

身体障害のあるお子さんの日々のケアは簡単ではありませんが、離床は健康を守るための重要な日々のケアです。この小さな積み重ねが、お子さんの健康と幸福に大きく関わることを心に留めながら、弊所ではチームで連携し、安全で効果的なケアを実践しています。