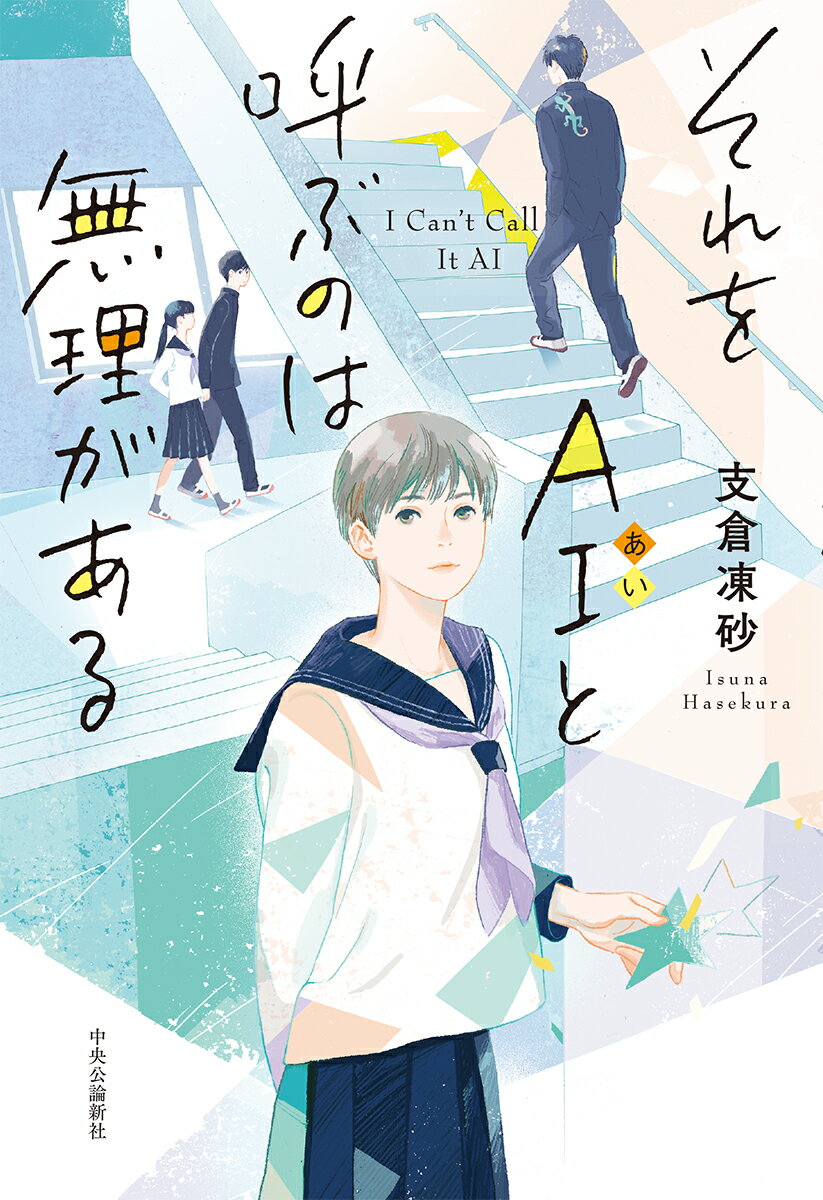

「それをAIと呼ぶのは無理がある」

支倉凍砂

コレの続きです

最終話

裕彦の姉、小春はデジタルお祓い師。

巫女さんの格好で各家庭のスマート家電の不具合をみる仕事

AIが搭載され喋るスマート家電には

魂が宿っているように考える日本人にピッタリなサービスなのである

ある日、

小春が学童保育の手伝いをしていた頃の児童、藤次と再会する

藤次は高校生になっていた

小春の職業を聞いた藤次は、小春にある依頼をする

それは、ずっと使ってきた藤次のAIを処分することだった

「AIが台頭する世の中で、人間がものづくりをするということ」

人間が長時間、頭をひねって作り出すモノを

AIの生成能力は短期間で大量に生産することができる

それだけでなく、過去のデータから学習し

毎回毎回さらに良いクオリティのものを無限に作りだせる

こんなん、はじめから負け試合じゃないですか…

そう、こういう面においては

人間に寄り添い手伝いをするはずのAIは敵なのである

道具が、持ち主の存在を脅かす

AIがテーマとなっている物語には切り離せない問題ですね

ところで、この物語に出てくる藤次

一話目の浩太の友人です

一話目では、

「道具との相思相愛」がテーマだと感じました

この話も、結果的にはそこに行き着くように思います。

AIは便利だけども、ときには脅威でもある

だけど、ずっと自分のそばでずっと自分を「学習」し続けているAIは

「道具」以上の思い入れがある。

たぶんお互いに。

「道具」だけども、きっと人間の自分を励まして応援してくれるだろう