こちらは 「三斗小屋温泉と消えた街道」 の 2 でござる。 1 は↓

http://ameblo.jp/nirenoya/entry-10606645050.html

山田べにこサン、三宅健くん、加納ディレクターのスリーショット。煙草屋の露天風呂にて。

【 「峰の茶屋」 という名の何もない峠 】

〓やっと、今日の本題に入りまッす。

〓6月17日の 「新知識階級クマグス」、山田べにこサン、3度目の登場でした。今回はスタジオ収録ではなくロケ。すなわち、

べにこサン

V6の三宅健くん

AD、もとい、ディレクターに昇進した加納 (かのう) くん

の3人で 「三斗小屋温泉」 (さんどごやおんせん) という、徒歩でしか行くことのできない山奥の温泉に行こう、という企画なんどす。ガイドブックでは、 「さんとごやおんせん」 と清音で書かれていることが多いようですが、現地の石碑には 「さんどごや」 と刻まれています。

〓番組としては、べにこサンとディレクターの加納くんの仲がアヤシイ、という設定でして、三宅健くんは、2人の仲を暴こうという、クラスのオセッカイモノ的な役回りです。

〓もっとも、 ディレクターの 加納くんは、この3ヶ月のあいだに結婚していて…… チャンチャン。それで、今度は、べにこサン、傷心、という設定です。

![]()

![]()

![]()

〓栃木県の北端、福島県との県境あたりに、

那須岳 (なすだけ)

という “山塊” (さんかい) があります。「那須岳」 というのは、「八ヶ岳」 (やつがたけ) などと同様に、複数の山の総称であって、「那須岳」 という山があるわけではありません。

〓最高峰は 「三本槍岳」 (1916.9m) ですが、三斗小屋温泉からは離れていて、今回のハナシには登場しません。主役は、2番目に高い

茶臼岳 (ちゃうすだけ) 1915メートル

です。

〓一時期、

「皇太子さま」 と 「雅子さま」 のお気に入りの山

という謳 (うた) い文句で、登山のようすがたびたびワイドショーで紹介されていました。覚えているヒトもいるかもしれまへん。

〓 JR を黒磯駅で降りて、路線バスで那須温泉郷を抜け、ロープウェーで 「茶臼岳」 の頂上直下に登ると、そこからは、最初にじゃっかんの登りはあるものの、そのあとは、ほぼ2時間、山を下るだけで 「三斗小屋温泉」 (さんどごやおんせん) に到着します。

〓「クマグス」 で、“山田べにこ+三宅健+D加納” のパーティが歩いたのも、このアンチョクコースです。

べにこサンとロープウェイ山麓駅前で待ち合わせ

べにこサンとロープウェイ山麓駅前で待ち合わせ

1時間遅刻しているべにこサンにブータレる健くん

1時間遅刻しているべにこサンにブータレる健くん

〓この温泉、チョイと冒険気分で行くのにいいんすね。

〓歩いて行く以外、辿り着くことのできない山の中の温泉であるうえ、「軽装の登山装備」 では、やや危険なくらいの場所にあります。だからといって、ものすごく危険というわけでもないし、ものすごく歩程 (ほてい) が長い、というわけでもない。

茶臼岳ロープウェイの内部は広い。

茶臼岳ロープウェイの内部は広い。

大きなロープウェイにカンドーする健くん

大きなロープウェイにカンドーする健くん

茶臼岳頂上駅でロープウェイを降りて歩き始める

茶臼岳頂上駅でロープウェイを降りて歩き始める

その昔、岡村隆史さんも汲みに来た湧き水。位置は後掲の地図を参照

その昔、岡村隆史さんも汲みに来た湧き水。位置は後掲の地図を参照

〓三斗小屋温泉には、「大黒屋」、「煙草屋」 (たばこや) という2軒の温泉宿があります。番組の中では、べにこサンが両方紹介し、一行は両方の温泉につかっていました。しかしネ、一般のヒトは両方の温泉につかる、ということはでけへんのです。詳細を申し上げましょ。

三斗小屋温泉の入口。 「温泉の入口」 という感じがしないが、普通の温泉街のようにはいかない。

山の中で山小屋のある場所というのは、“歓迎ゲート” みたいなのはないのである。

〓この2軒の温泉宿は、向かい合って建っているものの、その性格はまったく異なります。

【 大黒屋 】 江戸時代からこの地にあった旅館。定員あり。予約がないと泊まれない。露天風呂なし。

【 煙草屋 】 明治に進出した実質的な “山小屋”。つまり、定員なしで、緊急ならば予約なしでも泊まれる。露天風呂あり。

という構成なんですね。

〓「大黒屋」 は、山の奥フトコロとは思えないような、立派なヒノキ風呂に、立派な食事が出ます。本館は明治2年に建てられたもの。しかし、風光明媚なる露天風呂に入ろうと思えば 「煙草屋」 にしかない。

〓この2軒、入口が向かい合っていて、たがいに競い合っているようです。

煙草屋の露天風呂。この日は天候不順。晴れていれば、その見晴らしは右の写真のとおり。

〓ワタクシ、今から20年くらい前、運よく 「大黒屋」 の予約が取れ、友人2人と1泊してきました。もちろん、ロープウェーは使わず、バスを降りたあと、那須ロープウェーの山麓駅から、まっつぐ 「峰の茶屋」 という鞍部 (あんぶ) を目指しました。

〓「峰の茶屋」 というのは、

「茶臼岳 ←→ 朝日岳」 という2つの山を結ぶ尾根道

「ロープウェー山麓駅←→三斗小屋温泉」 を結ぶ尾根越えの道

という2つの登山道が交差する十字路にあたっています。

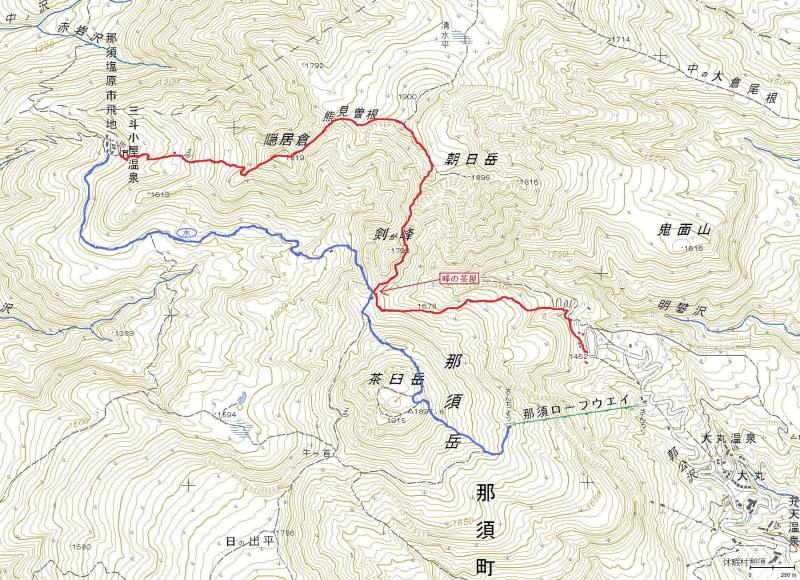

茶臼岳を越えて三斗小屋温泉に向かうコース。 青いコースは、今回の 「クマスグ」 のチームが歩いたもの。

赤いコースは、その昔、アッシが歩いたコース。赤いコースと青いコースの出会う地点が 「峰の茶屋」。

〓「峰の茶屋」 というからにはチャミセでもあるのかと思いきや、

何もない、吹きさらしの峠

なんすよ。建物が建っていた形跡さえない。しかも、地形的に、年中、強風が吹き荒れている。

〓ワレワレ一行は、「なんつーヒト騒がせ」 な地名をつけるんだ、とブータレながら、ここはアンチョクに三斗小屋へとは下らず、「峰の茶屋」 で右折して朝日岳 (1896m) という山に寄り、ちょっくら大きく迂回して、東側の尾根から三斗小屋温泉を襲う、というコースを取りました。ちょいとガレガレのアルペンムード漂う尾根道です。

〓このコースには、途中、隠居倉 (いんきょぐら、1819m) という小ピークがあるんすが、ワレワレ一行は、

カッコ、インキョグラ、カッコ、インキョグラ

というダジャレを輪唱しながら温泉へと下っていったのでした。山っていうのは、いいかげんクタビレてくると、口からダダラにダジャレが漏れるんすね。

〓当時、ホンダ・インテグラの CM で、マイケル・J・フォックスが、

カッコ、インテグラ ![]()

という決まり文句を言うのが流行ってました。今から20年くらい前です。

〓マイケル・J・フォックスがパーキンソン病を発症する直前でしょう。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』 のパート2・3があいついで公開されたころです。

![]()

![]()

![]()

〓「大黒屋」 に着いてから、ヒノキの内風呂で汗を流し、そろそろ、夏の夕方です。こちらは、旅館ですんで、

山小屋のように、自分のフトンにしがみついていないと寝る場所がなくなる

なんてことはありません。

〓かねてより、「大黒屋」 と 「煙草屋」 は張り合っていて、あまり、仲がよろしくない、というウワサを聞いておりましたので、それじゃあ、チョイと確かめてみよう、ってんで、ちょいと手ぬぐいを引っかけて、「煙草屋」 を訪ね、

「日帰り入浴したいんですが」 ![]()

※当時は、登山者の日帰り入浴ができた。

現在、三斗小屋温泉では、日帰り入浴はできない。

というと、番頭サンだかが、

「あんた、どこから来たの?」 ![]()

と訊きます。そりゃそうです。山の中で、手ぬぐい一丁のニンゲンが降って湧くわけがない。

「大黒屋から」 ![]()

というと、「じゃあ、ダメでしょ」 とアッタリマエダロ的な口調で断られたネ。まあ、そりゃそうか。でも、風光明媚なる露天風呂は 「煙草屋」 のほうにしかないのよ。

【 一幕見 / 山田べにこと三宅健 】

三宅健くんは、べにこさんといっしょだと、いつもこの調子なのである。

【 消えた会津中街道 】

〓ヨタ話を申し上げました。

〓三斗小屋温泉から東京へ帰っても、なんとなく、

何もない 「峰の茶屋」 が頭のスミに引っかかってた

〓「峰の茶屋」。先ほど申し上げたとおり、何もない。いや、登山者が休憩するためのじゃっかんの木製のテーブル、ベンチはありましたがな。でも、秋なんぞ、風がピュウピュウで、寒くて休んでなんぞいられない。

〓 1999年ごろ、この 「峰の茶屋」 に立派な 「避難小屋」 ができたそうです。アッシは見てない。

避難小屋 (ひなんごや)

と言っても、登山をしないヒトにはピンと来んでしょう。早く言うと、「無人の山小屋」 のことです。山小屋といっても、小屋の主 (あるじ) も従業員もいないから、もちろん、フトンもなければ、食事も出ないし、トイレもない。

〓本来は、ホントウにピ~ンチのとき ── たとえば、道に迷ってしまったとか、日が暮れてしまったとか、天候が悪化して動けないとか、ケガをしてしまったとか、そういうときに 「避難」 するシェルターが “避難小屋” なんすね。

〓避難小屋は、たいてい狭いし、床は土間だったりして、アンチョクに寝られる場所があるという保証はありません。

〓そういうのが “避難小屋” です。

〓「峰の茶屋」 の避難小屋は、定員20名で、“宿泊不可” とされているそうです。

〓まあ、そういう立派な避難小屋ができる前は、

「峰の茶屋」 は、茶屋なんぞ、カゲも形もない吹きさらしの峠

だったのです。小屋の立っていた痕跡さらになし。

![]()

![]()

![]()

〓山には、よく、ケーブルカーもしくは積出し用トロッコの線路跡とか、ロープウェーの鉄塔・駅舎跡、あるいは、管理人がいなくなって朽ち果てた山小屋の残骸なんてえのが残っていることがあります。

〓伸びるにまかせた草叢 (くさむら) のあいまに、そういう人工物の残滓 (ざんし) を見つけると、あるいはハッとし、あるいはギョッとし、近くに彷徨 (さまよ) える魂の気配を感じたり、『平家物語』 ではないが、“諸行無常” の感慨に襲われ、気が遠くなったりします。

〓こういう残骸は、地図に何も記されていないことが多いんですね。それだけに、余計に驚く。

〓しかしですね、わざわざ 「茶屋」 と書かれているのに、礎石の1つ、柱の1本の痕跡も見当たらないというのは奇妙なハナシです。登山ガイドは、行程のアップダウンとか、難所とか、そういうことは説明しているのに、

なぜ、何もない所が茶屋なのか

については、ひと言も触れていません。すべての登山ガイドが何も教えてくれなかった。

![]()

![]()

![]()

〓この謎を解くヒントをくれたのは、意外にも、“ナインティナイン” でした。2007年1月、日本テレビの 「ナイナイサイズ!」 で、岡村隆史さんが那須岳の奥に 「名水」 (延命水) を汲みに行くという企画でした。三斗小屋温泉も登場しました。(延命水の位置は、地図の中で 「水」 で示している。三斗小屋の少し手前)

〓30分のバラエティ番組に過ぎないんですが、

「昔は、ここは、会津と江戸を結ぶ街道で…… 云々」

というナレーションが入ったんですね。 Ηὕρηκα! Hēúrēka! [ ヘー ' ウレーカ ] ってんで、突然、光明が射した。

〓調べてみると、「三斗小屋」 というのは、どうも、

会津中街道 (あいづ なか かいどう)

という江戸時代中期に整備された会津と江戸とを結ぶ幹線道路の一宿場であったらしい。

〓これは意外でした。なぜって、

ワリと本格的な登山装備がないと歩けないような山岳地帯を、江戸時代の幹線道路が貫いていた

というのが意外だったからです。アップダウンが激しく、物流に適しているとは思えない。

〓しかし、史実、ここは主要な街道として機能していたことがあり、会津藩の参勤交代 (さんきんこうたい) にさえ使われたのです。つまり、大名行列が通ったわけ。

〓三斗小屋温泉に行ったことあるヒト、信じられまっか?

![]()

![]()

![]()

〓会津藩の城下町であった 「会津若松」 と 「江戸」 とを結ぶ幹線道路は、もとは、

会津西街道 (あいづ にしかいどう)

でした。今、話題にしている 「会津中街道」 と1字違いですんで気をつけてチャブダイ。

〓この 「会津西街道」 という呼称は明治時代に使われるようになったもので、会津藩では、「南山通り」 (みやみやまどおり)、「南通り」 (みなみどおり) と呼んでいました。この “南山” の由来は、あとで説明しますけん。

〓この街道は縄文時代から使用されていた痕跡があるそうです。つまり、ヒトが自然と往来するような山間の谷間を抜けている。

〓江戸時代になると、江戸近郊屈指の米生産地である会津から、大消費地 江戸へと米を輸送する 「廻米」 (カイマイ=消費地への陸海運による米の輸送) の大動脈として機能していました。

〓この 「会津西街道」 のルートを “南から北へ” 向かって記すと、ほぼ、現在の

国道121号線

【 栃木県の今市 (いまいち) ~ 福島県の会津下郷 (あいづしもごう) 】

国道131号線

【 福島県の会津下郷 ~ 会津若松 】

にあたります。

〓江戸と、会津西街道の起点である今市とを結んでいたのは 「日光街道」 でした。つまり、日光街道からの延長道路として会津まで延びていたのが 「会津西街道」 だったんすね。

![]()

![]()

![]()

〓「会津西街道」 は、今市から北へ向かって、男鹿川 (おじかがわ) 沿いを進み、福島県と栃木県の県境にあたる “山王峠” (さんのうとうげ) に至ります。

〓この間、“新藤原” (しんふじわら) までは東武鬼怒川線 (きぬがわせん)、その先は、第三セクター方式で運営されている “野岩鉄道” (やがんてつどう) の 「会津鬼怒川線」 (あいづきぬがわせん) と、ほぼ、並行しています。

〓東京近郊のヒトですと、あるいは、尾瀬 (おぜ) に出かけるときに、東武浅草駅から、野岩鉄道直通の 「尾瀬夜行」 なんぞに乗って出かけたことがあるやもしれません。まったく、そのコースです。

〓この沿線には、有名・無名の温泉が連なっとります。南から温泉に関係ある駅名を並べるとこうなります。

鬼怒川温泉 → 川治温泉 → 湯西川 (ゆにしがわ) 温泉 →

中三依 (なか みより) 温泉 → 上三依 (かみ みより) 塩原温泉口

→ 「会津高原尾瀬口」

〓「湯西川温泉駅」 は、これから話題にする 「五十里湖」 (いかりこ) のほとりにあります。

〓また、「上三依 (かみみより) 塩原温泉口駅」 は温泉のある町の駅ではありませんで、ここから “塩原温泉郷” に延びる道がある、という意味です。 1988年 (昭和63年) に、ここ上三依 (かみみより) から塩原温泉に抜ける 「国道400号 尾頭 (おがしら) トンネル」 が開通したために、駅名に “塩原温泉口” の句を添えたわけですね。

〓実は、この上三依 (かみ みより) から塩原へと抜ける脇道は、江戸時代には、塩原の先、さらに関谷 (せきや=現在は那須塩原市関谷) を経て、石上 (いしがみ=現在は大田原市上石上・下石上にわかれる) で 「会津中街道」 と接続する抜け道でした。

〓言ってみれば、

「会津西街道」 と 「会津中街道」 を結ぶアミダクジの横棒のような道

だったんすね。その名を 「尾頭道」 (おがしらみち) と言います。今、地図を見ると、国道400号 尾頭トンネルの上に

尾頭峠を越える道は記されていない

ので、廃道になって久しいのでしょう。

〓江戸時代が始まって、約 1/3 の時期である 1683年 (天和 <テンナ> 3年) 9月1日、日光を震源とする “日光大地震” が発生しました。マグニチュードは6.8とか7.6とかいう説があるようです。

〓関東大震災が、相模湾沖を震源とするマグニチュード7.9の地震、阪神・淡路大震災が、明石海峡を震源とするマグニチュード7.3の地震ですから、かなりの大地震だったようです。

〓この “日光大地震” により、会津西街道の宿場 「五十里宿」 (いかりじゅく=現在は栃木県日光市五十里) の南西にそびえる葛老山 (かつろう・かずろう/やま・さん=1123.7m) が崩落し、現在の海尻橋 (うみじりばし) 付近で男鹿川を大規模に堰き止めました。

〓堰き止められた男鹿川は、しだいに水かさを増し、天然の湖が姿をあらわし始めました。

〓もとの五十里宿は、川が堰き止められた地点 ── すなわち、「海尻」 の遙か 3.5キロの上流にありましたが、葛老山の崩落から90日で水没しました。

〓当時、五十里宿は31戸でしたが、会津藩の指図によって、21戸は 「上の屋敷」 (かみのやしき) と呼ばれることになる地点に移転しました。残り10戸は 「独鈷沢 (とっこざわ) の石木戸」 に移って、「石木戸~上の屋敷」 間の船輸送の船頭をつとめることになりました。

〓宿屋業や、農地を失った五十里宿の住民の生活は困窮をきわめました。

五十里湖と五十里宿。 周辺の位置関係。

![]()

![]()

![]()

〓「上の屋敷」 は、現在の地図で言う 「五十里海渡り大橋」 (いかり うみわたり おおはし) のたもとの集落にあたります。「独鈷沢の石木戸」 は、現在の地図でいう 「独鈷沢」 の集落ではなく、それより下流の 「鬼怒木」 (きぬもく) と記されているあたりのことです。

〓日光大地震で生じた湖は、昭和になってできたダム湖 「五十里湖」 (いかりこ) よりも大きかったようで、この 「鬼怒木」 のあたりまで湖面が広がっていました。それゆえ、この地点と 「上の屋敷」 とを船で結ばねばならなかったわけです。

〓この湖は、五十里宿のほか、湯西川沿いの西川村、そして、当然、会津西街道をも飲み込んでしまったため、このルートを使った物流はストップしてしまいました。

〓会津藩の財政をになう江戸への廻米 (カイマイ) ── すなわち、江戸への米の輸出 ── は、会津若松から遙か東まわりで 「白河街道」 を通り、奥州街道へと振り替えられたり、はたまた、五十里湖を船で渡したりしましたが、いっこうに能率はあがりませんでした。

〓先に申し上げた、尾頭道 (おがしらみち) も五十里湖の迂回路として、米の輸送に試用されたものの、あまりに険しく実用にならなかったようです。

〓当時、

年間 12万俵

※ 1俵を60キロとすると 7,200トン

に達していた会津藩の廻米を、こうした迂回路のみでさばくのは困難でした。

〓会津の現金収入を支える米を江戸に売らなければ、藩の財政は逼迫してしまいます。

![]()

![]()

![]()

〓会津藩は、幕府に願い出て、地震から12年後の1695年 (元禄8年 <赤穂浪士の討入りが元禄15年>)、従来の 「会津西街道」 よりも遙かに短い距離で会津と江戸を結ぶ

会津中街道 (あいづ なかかいどう) の開鑿 (カイサク)

※「開鑿」 (カイサク) は土地を切り開いて道をつくること

にとりかかりました。

〓工事は、若松の町人、横山九兵衛が 1669両 (約1億2,500万~1億7,000万円) で落札し、なんと、

工事開始 9月5日、完成 10月9日

という1ヶ月余の突貫工事で完成させました。

〓会津中街道は、中間地点の 「塩生村」 (しおのうむら) で、会津西街道とX字形に接触していました。クロスしていたんではなく、接触していたんです。つまり、「><」 というふうに、たがいに出会って、すぐに西と東に分かれていたんです。

〓会津から南下する 「会津中街道」 は、塩生村を出ると、南東にある次の 「松川宿」 へと向かったので、会津藩では、

「会津中街道」 を 「松川通り」 と呼んでいた

ようです。「松川宿」 は、現在、大松川と地名を変えています。

塩生付近

![]() いつも、すんめへん、「3」 に続きます。 ↓

いつも、すんめへん、「3」 に続きます。 ↓

http://ameblo.jp/nirenoya/entry-10609655660.html