今週は引き続き肝臓周りの筋肉強化、関節可動域強化していきます。

肝臓の機能とは http://www.hosp-yame.jp/files/team_kanzo_22.pdf

①腸が吸収した栄養分を体に必要な物質に 作り変える工場としての役割をもっています。 その際に蛋白質、糖質、脂質などの合成や 分解を行い、体内に貯蔵されている脂肪を エネルギーに変える働きもします。

②エネルギーのもとになる物質を貯蔵しておく 倉庫としての役割をもっています。必要に 応じてエネルギーを送り出し、過剰なエネル ギー分は形を変えて再び貯蔵しておきます。

③脂肪分の消化、吸収を助ける胆汁という 消化液を分泌し、胆のうに貯えます。 貯えられた胆汁は脂肪分を含んだ食事など が十二指腸に到達すると、十二指腸内に 分泌される仕組みになっています。

④体外から入ってきた毒素や体内でできた有害 な物質を代謝分解して、無害なものに変え 体外へ排出させます。

⑤各種ホルモンを代謝し、血中濃度の調節に 関わります。 肝臓は過剰なホルモンを代謝し、不足して いるホルモンの分泌を促し、適正なホルモン 濃度が体内で維持されるよう、調節しています。

======

と、ホルモンの代謝、分泌(例えばアドレナリン分泌による糖新生なども)などにも関わり、喜怒哀楽もホルモンバランスにより成り立っていると考えれば、肝臓(そして副腎)が最も精神コントロール、特に出力に関して重要な臓器であると言えます。(腸もですが)

【右肋骨の硬化】

肋骨には関節(肋堆関節、胸肋関節)がありとても柔らかく動きます。

食べ過ぎ、呑みすぎ、過度のストレス、薬物摂取などでは、肝臓は腫れてしまい、その結果背骨を曲げ、捻じれ、重心が左に寄ってしまう。右肩が下がり、左肩が上がり、身体は左に捻じれ、肝臓と肋骨の間に隙間を作り血行を良好に保とうとするためと考えられます。

長期間その状態を続けていると、捻じれたまま関節、肋骨、肋間筋、腹斜筋などが硬くなり、慢性的な左肩(右肩の場合も)の痛みや違和感などが生じます。

なので今週は実験的に、肝臓周りの筋肉を鍛え、関節の可動域を広げ、肝臓の血行を中心とした身体の使い方に作り替えていってみようと思います(`・ω・´)

1.呼吸により横隔膜を上げ下げし肝臓を加圧

2.肋骨を捩り、加圧、癒着を剥がす

3.肩甲骨を剥がす

4.肋間筋を鍛える 肝臓に圧を掛けるように負荷をかける

5.1円療法の利用

5.グレープフルーツジュースを飲む(その他柑橘系も)

毒素を水に合成し体外へ排出する効果を狙う

https://tabi-labo.com/155738/liver-boost-food

その他ガーリック、くるみ、ターメリックなどデトックス効果の高いものも取り入れていく。

糖質、タンパク質、脂質など分解に負荷のかかるものは控えめに。

6.右側を下にして寝る

ちなみに基礎代謝=筋肉のイメージが強いですが、

肝臓での代謝力の方が筋肉より多い(筋肉量がめちゃ多い人はあれですが)わけで、ダイエット効果も高められます。

•肝臓:27%

•脳:19%

•筋肉:18%

•腎臓:10%

•心臓:7%

•その他:19%

7.肝機能低下と周辺筋肉群の弱体化の解消

肝臓周りの筋肉

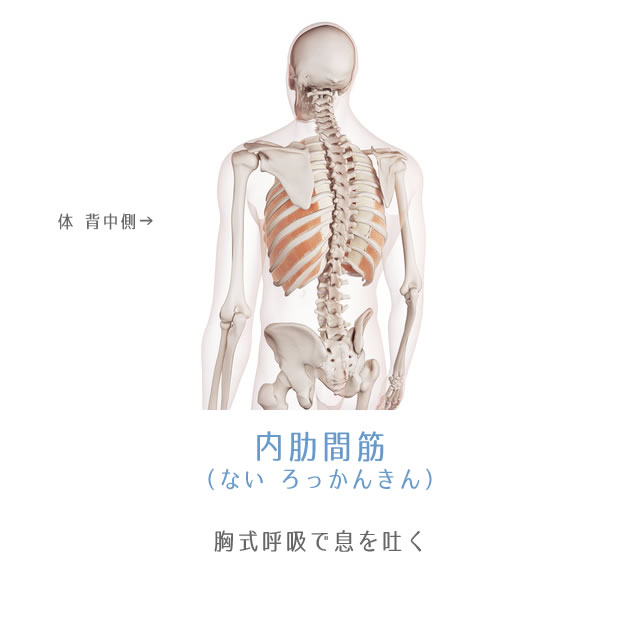

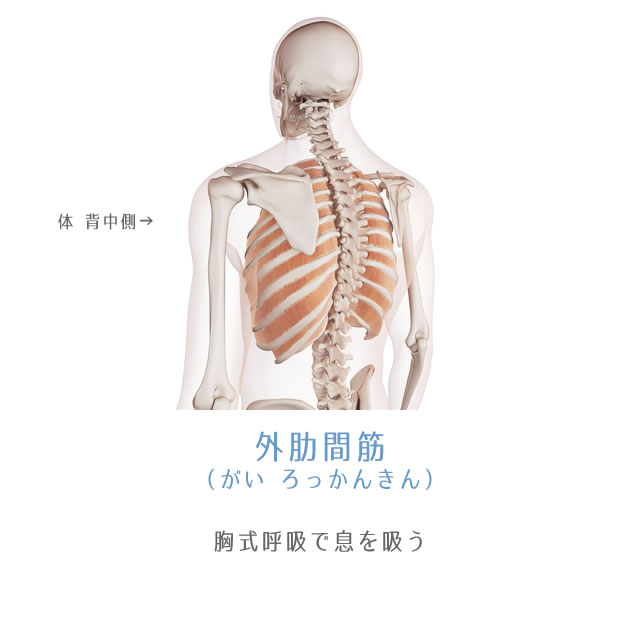

・肋間筋

・前鋸筋

・腹斜筋

・横隔膜

・腹横筋

筋肉を動かすことによる肝臓のマッサージ効果、血行改善を狙う。

※特にこれ!というトレーニングは書きませんが、

肝臓周りをぎゅー―――っと収縮させる動き、弛める動き、伸ばす動き、剥がす動きを徹底的にやりこみます。

肝臓の背面にある肋間筋も忘れずに!

=============

まだまだありそうだけど!

腕、脚、そして全身のバランス調整、動きの中に肝臓周りの血行を重視して組み込んでいってみます。

予想されるのは、

視力の変化、白髪が減ること、スタミナが付くこと、精神面の大きな変化、髪質、肌質の変化等々!

またさらに若返ってしまうかもしれない(((uдu*)♪

ポイントは、どこまで息を吐ききれるか、吸いきれるか(`・ω・´)!