今は腰椎の可動域をどこまで拡張できるかということに取り組んでいます(((uдu*)

重力に任せるのではなく、しっかりと脊柱起立筋群(多裂筋等)を収縮させて筋肉の力で曲げるのがポイント(と思います)。

筋肉を使わず重力に任せて曲げると、反り腰、腰痛、腰椎すべり症などの原因となってしまいます。

また腰椎のみならず、反らせるべきではない胸椎まで反らせてしまうと、肋骨の下がポコっと出てしまったり、臓器の血行を圧迫し不調をきたします。

肋骨の出っ張りを消すには、背骨のS字を調整することが必要です。

まずは出っ張りが消えるまで前傾させ、それに合わせて腰椎と頸椎を反らせることで調整する。

支点は腰椎1番と胸椎12番の境目。※画像の点ではなくて肋骨の一番下が結合する背骨です。

背骨主導で脚や腕よりまず初動は背骨!

ただ背骨の筋肉を全く使っていないと、耳を動かすことが出来ないように、意識に上げることがまず困難なハードルとなります。

とはいえ耳よりは掴みやすい感覚ですので、初動を背骨にするという根本的な身体の使い方を変えることで様々な良い反応が出ます。

腰椎を動かせるようになることで、腸内の血行が大きく変わり、便秘知らずになります。

腰椎は頸椎と動きが連動しており、脳幹や蝶形骨の調整、下垂体の圧迫なども解消することが出来るようになります。

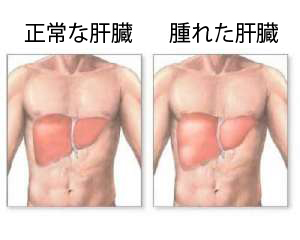

また胸椎、肋骨を動かせるようになると、肝機能アップや胃、腎臓など肋骨内の臓器の血行を改善し機能回復、アップ出来ます。

食べすぎは肝臓が腫れて、胸椎や腰椎を側弯させてしまったり、

糖質(特にグルテン)の摂り過ぎは、腸内に帯電を招き、その帯電が腰椎へと広がり、腰周りが硬くなります。

で、

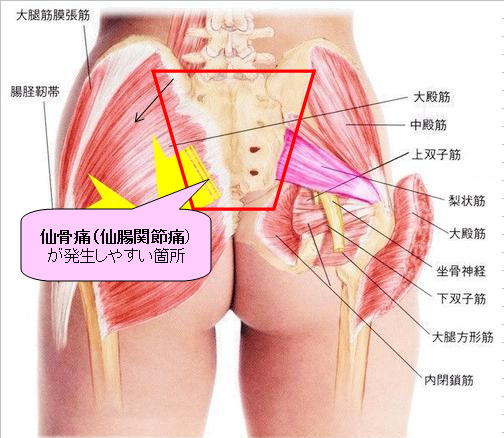

側弯症の改善の場合、肋骨の関節の全て(肋椎関節、胸肋関節)と、腰椎の前弯の可動域、股関節の可動域左右差、その他腕の捻じれもありますが、仙腸関節の可動域左右差も調整する必要があると感じました(`・ω・´)

これもまた筋力を使って動かすことが大事です。

日常的に使えていない場合、仙腸関節を動かそうとすると、痛いです(;´・ω・)

腸腰筋はもちろん大事ですが、左右差を調整するには梨状筋(りじょうきん)の左右バランスが大事と感じます。

ってな感じで仙腸関節、腰椎の可動域拡張を行っていきます(((uдu*)♪

一気にボキっと調整せず、数ミリ、1度ずつというような可動域拡張を。

脊柱起立筋群と共に肩甲骨、骨盤、腹筋群も合わせて鍛える、使用する、調整することも大事なのですが、

キリがないのでこの辺でm(__)m