抵抗器を直列接続による分圧

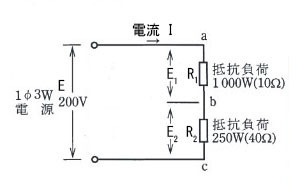

出題された問題では、単相3線式の中点が断線したということなので、回路図に書かれている100Vは、問題を解くのに必要ないものです。

この場合、抵抗負荷10Ωと40Ωが直列接続していて、その両端に200Vが加わっている回路と同じです。

その時のb-c間の電圧をもとめれば良いのです。

これは、抵抗による分圧回路で回路の合成抵抗値に対しての割合でb-c間の抵抗の割合で、回路の両端に加わった電圧を分圧することを知っていれば、簡単に解けます。

では、なぜ、そのようなことになるかを説明します。

直列接続した抵抗の合成抵抗は、それぞれの抵抗値をすべて加算すれば、求められます。

ここで、計算に必要なものだけ残して、記号をつけたのが左の回路図です。

回路に流れる電流をI、a-b間の抵抗値をR1、b-c間の抵抗値をR2、それぞれの抵抗器の両端に発生する

電圧をE1、E2とし回路の両端に加える電圧をEとします。

キルヒホッフの法則の第二法則により

E = E1 + E2

E2= E - E1 ・・・ ①

E1はオームの法則により

E1=IR1・・・ ②

E1=IR1・・・ ②

①式に②式を代入する

E2= E - IR1・・・ ③

回路の合成抵抗Rは直列接続であるので

R = R1 + R2 ・・・ ④

これに④式を代入すると

I = E / (R1 + R2 )・・・ ⑤

③式に⑤式を代入する

E2= E - ER1/ (R1 + R2 )

E2= E(R1 + R2 ) / (R1 + R2 )- ER1/ (R1 + R2 )E2= ER1+ ER2- ER1/ (R1 + R2 )

E2= ER2/ (R1 + R2 )

これを解りやすくする書き直すと

このように分圧は、直列接続した合成抵抗値に対して求めたい抵抗値の割合に供給電圧を掛ければ求められます。

では、計算してみましょう。

E2=200[V] x 40[Ω] / (10[Ω] + 40[Ω] )

E2=8000 / 50

E2=160[V]

答え 160V

//////////////////////////////////////////////////////////

第二種電気工事士試験対策無料webセミナー

「マル秘 8つの合格に必要な知識」

今年(平成27年)の後期試験は、10月3日です。今からなら、まだ、間に合います。

電気工事士は資格が無いとつけない職業です。

また、電気がある限り、無くならない職業です。

あなたが資格をもっていれば、職場でも必要とされる人材と

なれます。

収入アップも期待ですます。

この無料セミナーから、始めてみませんか?

http://dk.janets.jp/

第二種電気工事士試験対策無料webセミナー

「マル秘 8つの合格に必要な知識」

今年(平成27年)の後期試験は、10月3日です。今からなら、まだ、間に合います。

電気工事士は資格が無いとつけない職業です。

また、電気がある限り、無くならない職業です。

あなたが資格をもっていれば、職場でも必要とされる人材と

なれます。

収入アップも期待ですます。

この無料セミナーから、始めてみませんか?

http://dk.janets.jp/