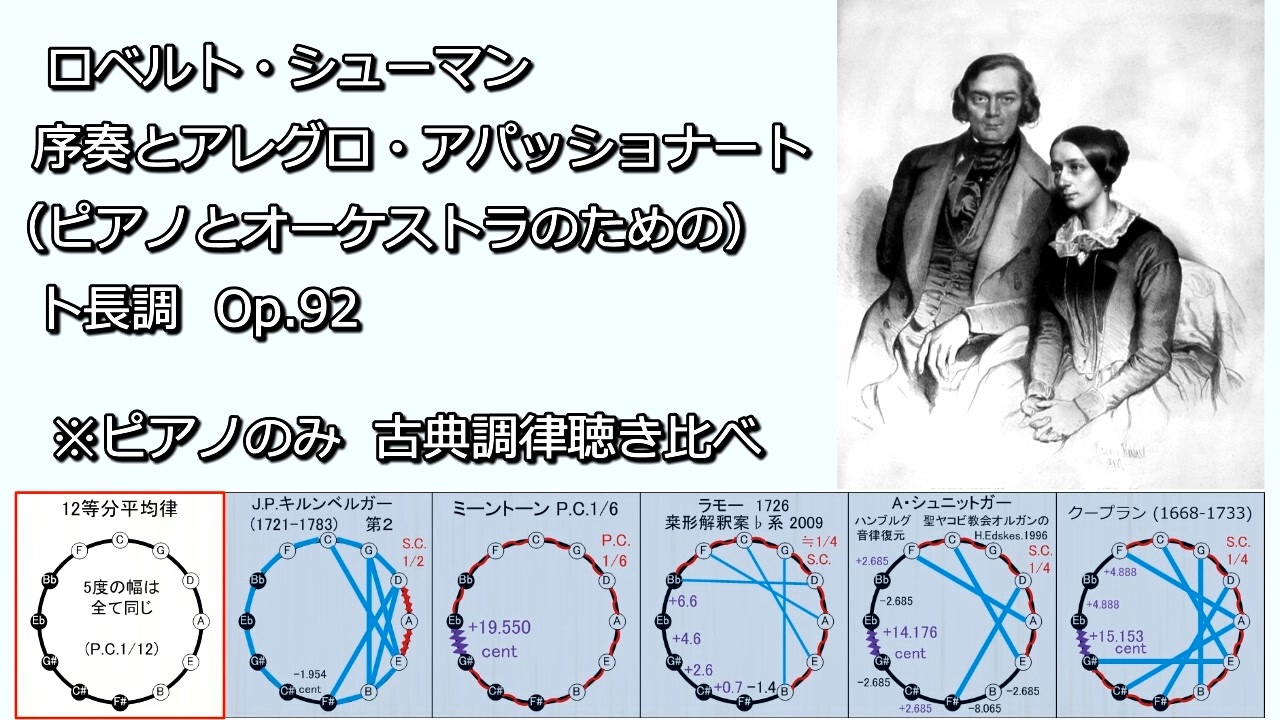

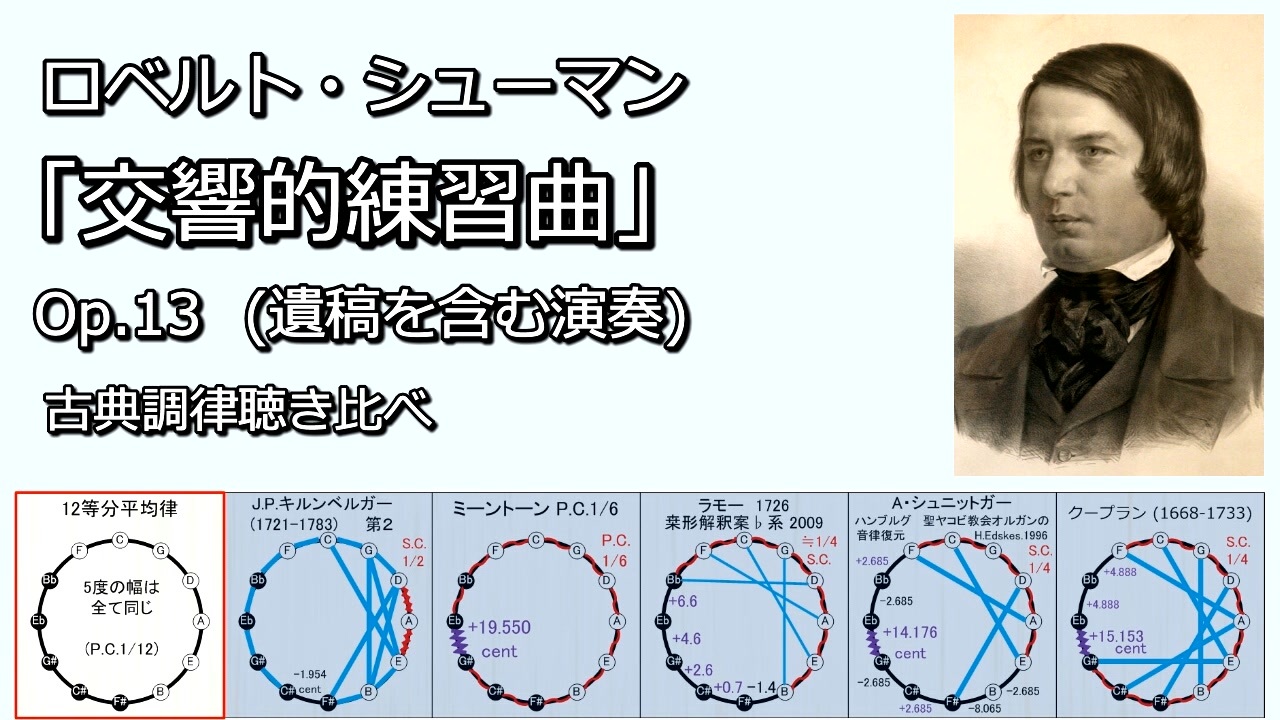

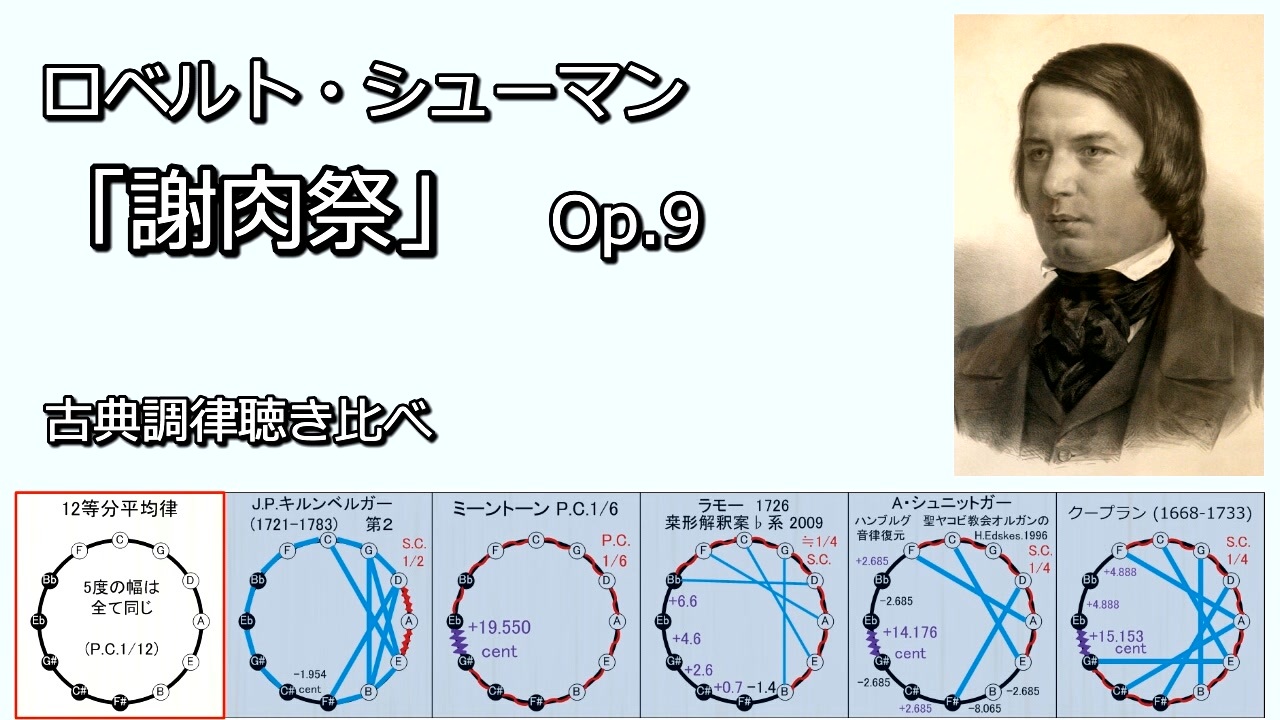

もう少しR.シューマンをやります。今回は 1849年作曲の 「序奏とアレグロ・アパッショナート(ピアノとオーケストラのための) ト長調」Op.92 です。今回も打ち込みデータで、オーケストラ部もピアノの音色で再生しています。「昔の作曲家はどのような音律で作曲していたんだろう?」というのを探るのが趣旨になっていますので、このような形になっています。

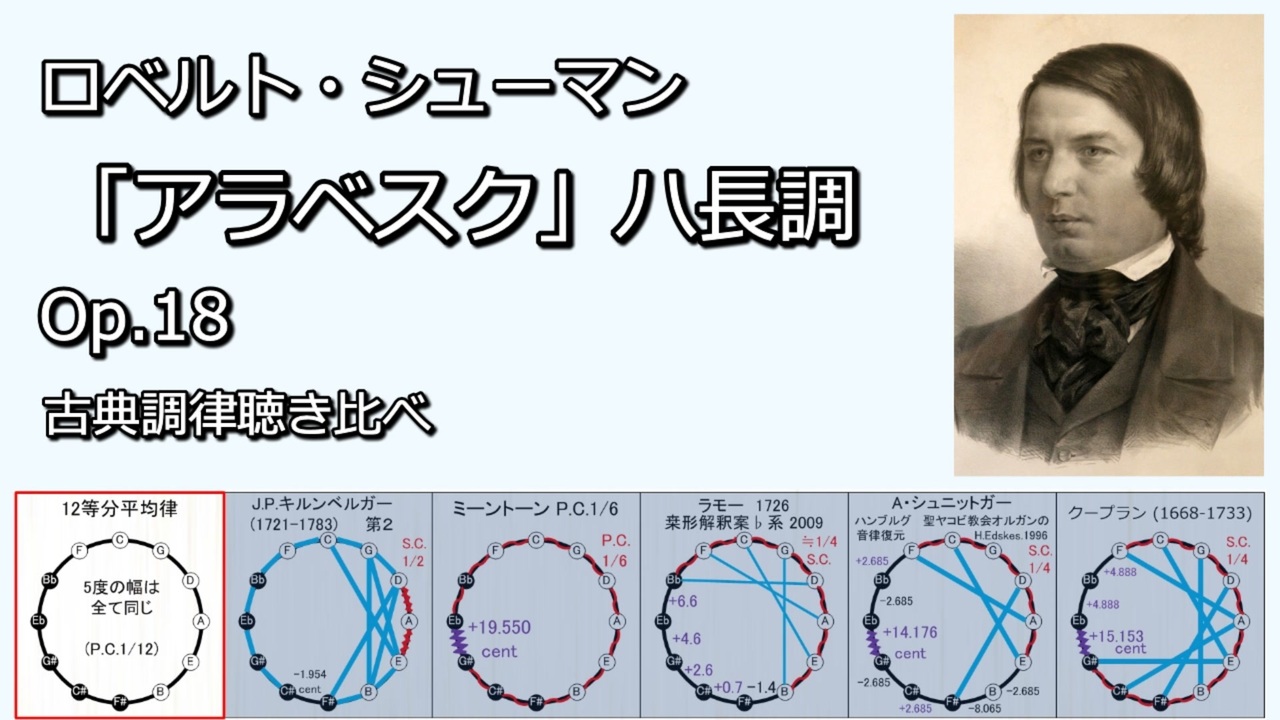

1839年(29歳)の時点のアラベスク作品番号が Op.18だったのに、1845年のペダル・フリューゲルのための練習曲が Op.56、さらにほんの4年後の この作品は Op.92 ということで、この頃は特にシューマンが精力的に沢山の作品を作曲・発表した時期に当たります。背景としては、これもWikipediaのうけうりですが、1840年にロベルト.シューマンがクララと結婚したあと、1841年から1854年にかけて、2人の間には9人もの子供が生まれています。クララが妊娠・出産でピアニストとして仕事ができない間は、夫のロベルトが頑張って稼ぐ必要があったので、かわいい子供たちのために作曲を頑張ったんだろうなぁという背景が伺えます。長男のエミールは 早世 してしまいましたが、あとの8人はちゃんと育って成人しており、医療が発達していないこの時代に、8人の子供を無事に育て上げたクララとロベルトがどれほど大変だったかは想像もつきません。

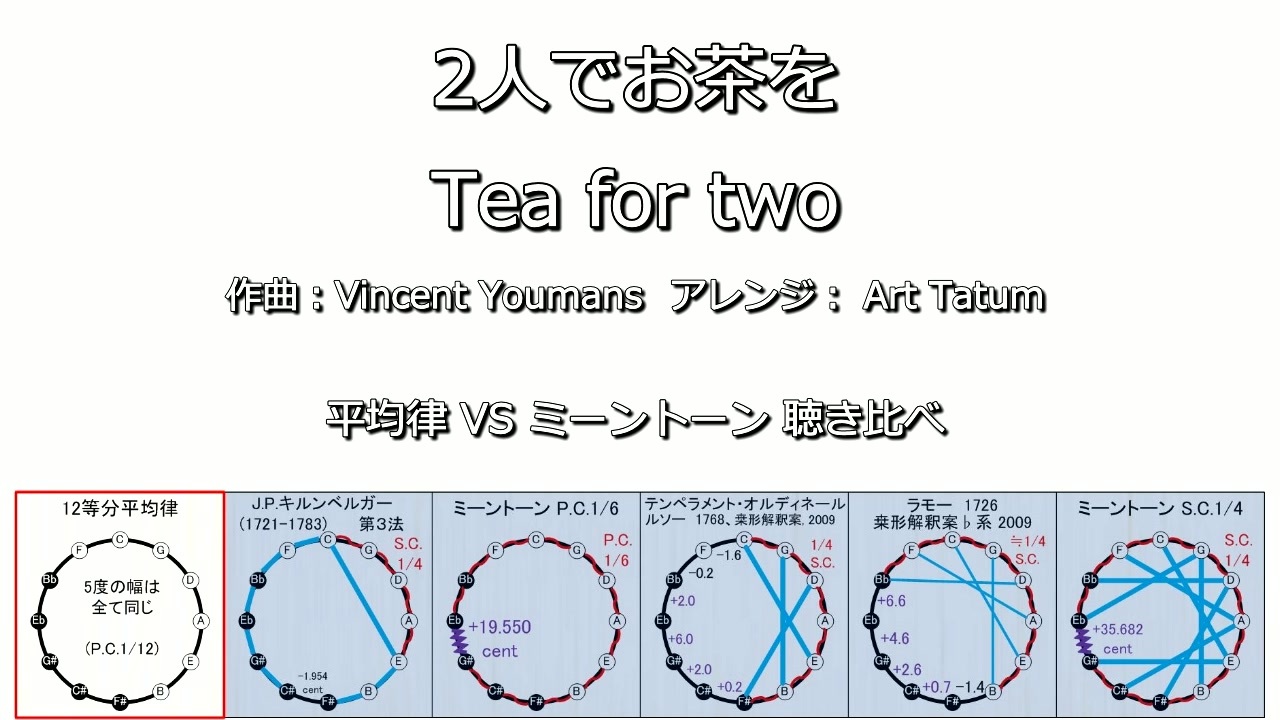

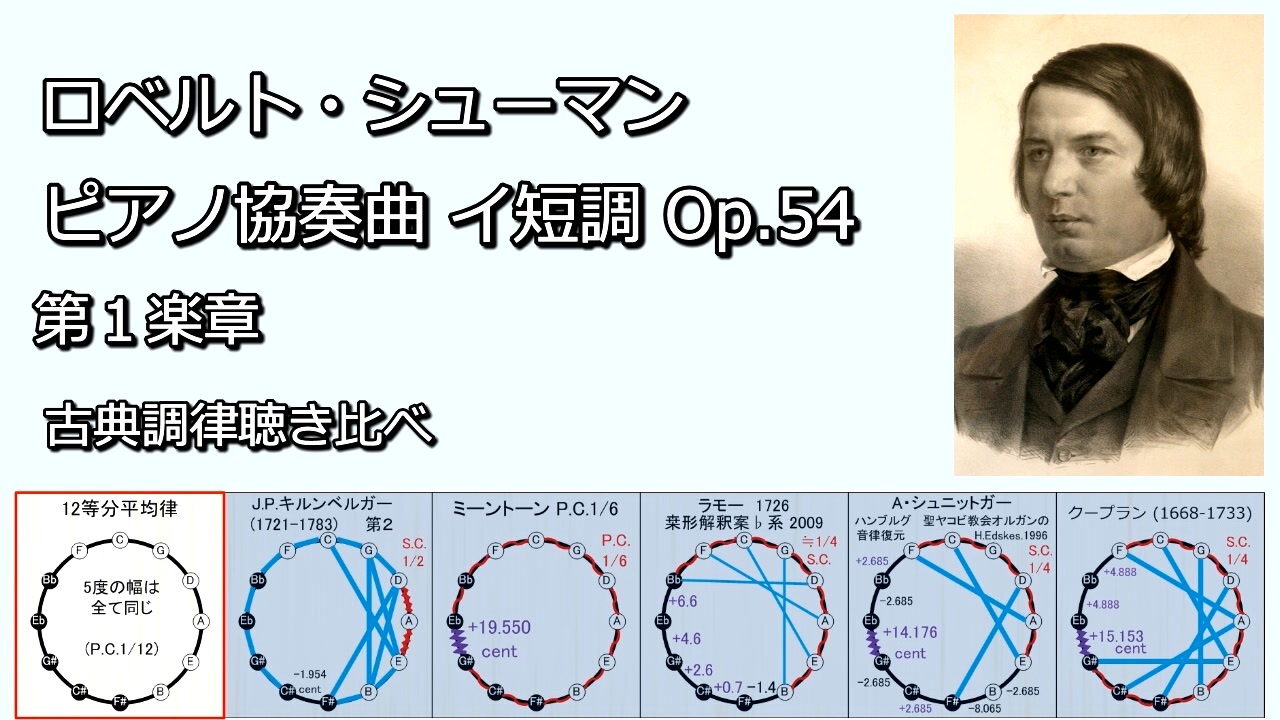

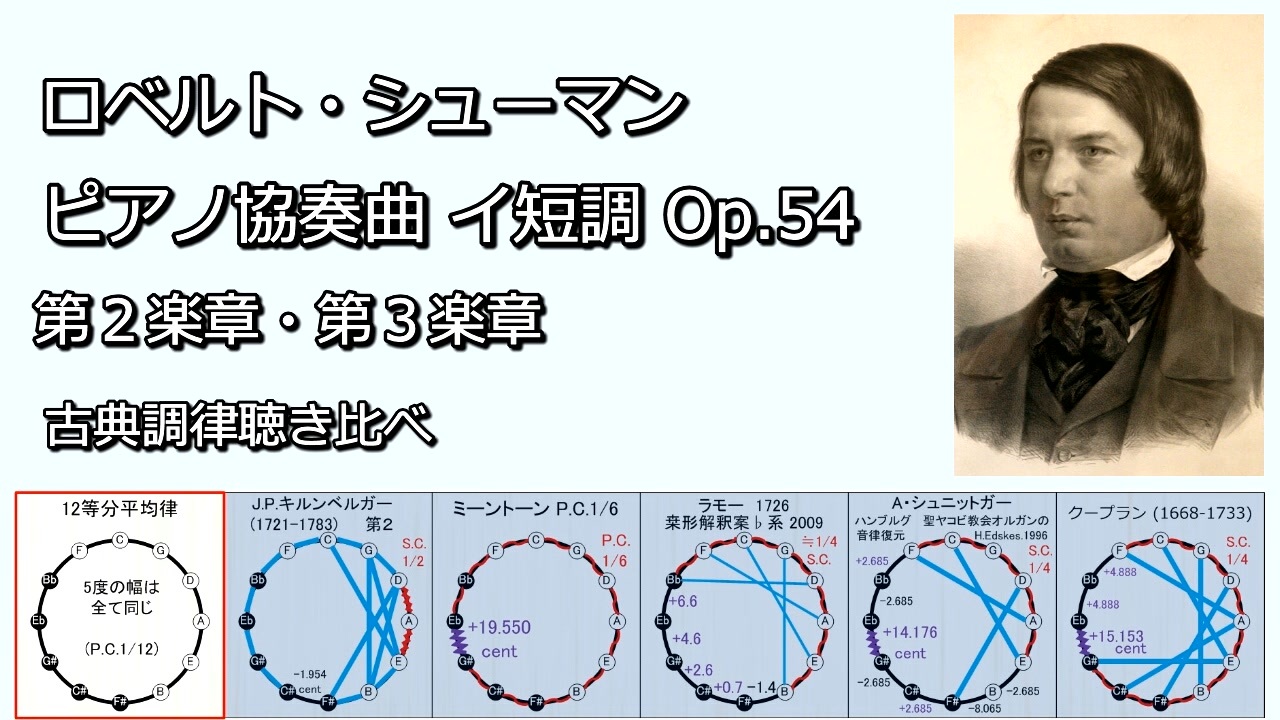

各種調律との組み合わせでは、冒頭は平均律でも良さげに聴こえます。しかしこの曲は約15分とやや長いので、中盤以降を平均律で退屈させずに聞かせるのは大変そうです。古典調律の場合、綺麗な響きになる所もあれば汚い響きになる所もありますが、長い曲を退屈せずに聞かせるには、むしろそういう変化があった方が楽しく聴けると言う利点はあるでしょう。

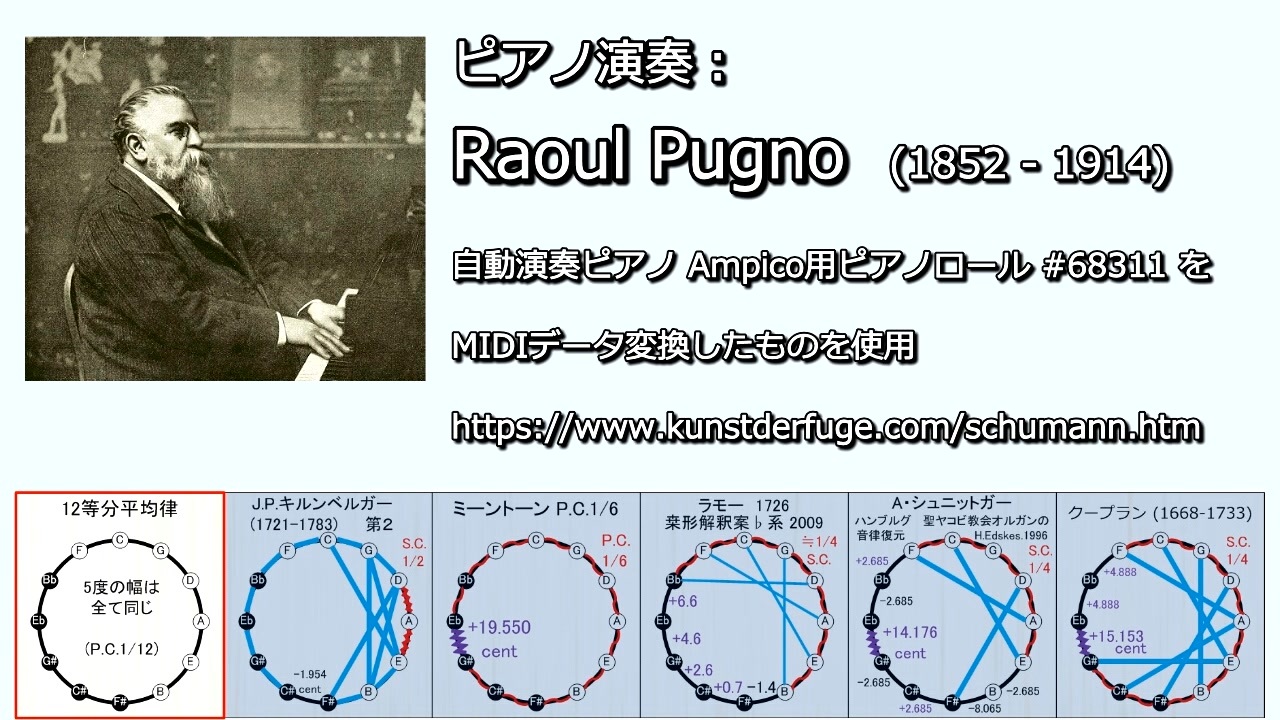

曲が始まって3分半ほど経過した所でやっと主題が提示されます。この主題はなんだかベートーベンぽい印象を受けます。もちろんロマン派的な要素も沢山加わっているのでベートーベン100%では無いですが、シューマンがベートーベンからも大きな影響を受けていた事を感じさせる曲です。調律面では、ベートーベンと言えばキルンベルガー第2ですが、どこかベートーベンぽさを感じさせるこの曲も、キルンベルガー第2でかなり具合良く演奏できる事に気が付きます。「この曲がなぜこういう構成・展開の曲になったのか」について調べるとき、キルンベルガー第2との関連について調べてみる価値は十分にありそうにみえます。

少し話がそれますが、この時期のシューマンは J.S.バッハ の作品を出版するためのバッハ協会の設立にも尽力しています。バッハの作品というのは、キルンベルガーが収集していた楽譜によって現在に伝えられている物も多いですから、キルンベルガーが遺した楽譜や書籍のこともシューマンはよく知っていたはずです。キルンベルガーの作曲技法の本や、そこに掲載されていたキルンベルガー音律についても知っていたことでしょう。また、キルンベルガー音律は他の調律法と比べて調律手順がシンプルという利点が有ります。この時代は調律師に調律を依頼することはまだ一般的では無かったですし、ただでさえ子育てに追われて忙しいシューマンが、時間的にも金銭的にも利点のあるキルンベルガー音律を使った可能性は十分考えられます。

一方、オーケストラはミーントーン寄りの音程の取り方をした方が、聞き覚えのある「オーケストラらしい響き」になります。この曲はキルンベルガー第2で具合良く演奏できると同時に、ミーントーン系の音律でも具合良く演奏できるという2面性を持っており、この特徴もベートーベンの楽曲との類似性を感じさせます。ベートーベンぽさを感じさせる曲について調べると、調律の面でもベートーベンとの類似性が見られるというのは興味深いですね。