『鎌倉殿の13人』~後追いコラム その157

第47回 ある朝敵、ある演説

今回は、初登場で即討たれた源頼茂(みなもとよりしげ:よりもち:井上ミョンジュ)について

(雄叫びを挙げた頼茂だったが・・・)

「そんな時もあったなぁ」縁側で想いに耽る義時(小栗旬)。そこに、『北条義時(小栗旬)に人生最大の試練が近づいている。始まりはこの男』と長澤まさみのナレーションで紹介された源頼茂(よりしげ:よりもち)。実朝の後継に三寅が決まったことに腹を立てて謀反を企てた、と慈円(山寺宏一)が話す。内裏に火をかけたことによって、後鳥羽(尾上松也)の逆鱗に触れ、藤原秀康に討伐が命じられた。アバンタイトル内で速攻討ち取られた。

(物思いに耽る義時)

頼茂は、1180(治承四)年、以仁王(木村昴)とともに反平家の狼煙を挙げた源頼政(品川徹)の孫にあたる。三代将軍源実朝(柿澤勇人)の頃に幕府に仕え、実朝に近侍した。

(懐かしい!ジャイアン!じゃない以仁王(もちひとおう))

(こちらも懐かしい。源頼政)

頼茂の『鏡』の初出は、1213(建暦三)年5月3日、和田義盛(横田栄司)の乱の時だ。頼茂は北条方に与して、名越(なごえ:鎌倉市大町)に布陣している。この時、名越には北条時政(坂東彌十郎)の館があり、時政失脚後は、義時の次男朝時(ともとき:西本タケル)が継ぎ、北条庶流として名越氏を名乗っている。

(鎌倉七口の一つ 名越切通し。鎌倉と逗子を結ぶ。その要衝に時政の館があった)

その後、頼茂はいったん京に上り、朝廷に逆らった僧兵たちとの戦いで功を立て、後鳥羽から褒められている。5年後の1218年、鎌倉に下向した後は、実朝に近侍していたようで、実朝が左大将補任拝賀で鶴岡八幡宮に詣でた時、実朝が牛車から降りる補助となる踏み台を差し出している。同年、実朝が右大臣に任命されると、その政務初めの時に『家司(けいし:家政を司る職員)』の肩書きでその名が記されている。

1219(承久元)年正月25日(実朝暗殺の2日前)、『鏡』には、頼茂が見た夢の話が出てくる。頼茂は前日、鶴岡八幡宮拝殿に籠り、お経をあげていた時、一瞬眠ってしまった。その時に見た夢は次のようなものだった。

頼茂の前には一羽の鳩と一人の子供がいた。少し経つと、子供が鳩を叩き殺してしまった。そして、さらに頼茂の狩衣(かりぎぬ:公家などの普段着※1)の袖を叩いてきた。奇妙な夢を見たと思った頼茂だったが、夜が明けると八幡宮の庭で鳩が死んでいた。それを見た人々は不吉なことだと思った。頼茂も自分の見た夢について陰陽師に相談すると、良くない知らせだと言われた。

そして運命の正月27日、頼茂は束帯(そくたい:束帯(正装))で、実朝が右大臣拝賀のため鶴岡八幡宮内にお供をする一人となっていた。頼茂は図らずも、実朝暗殺現場の目撃者の一人となった。

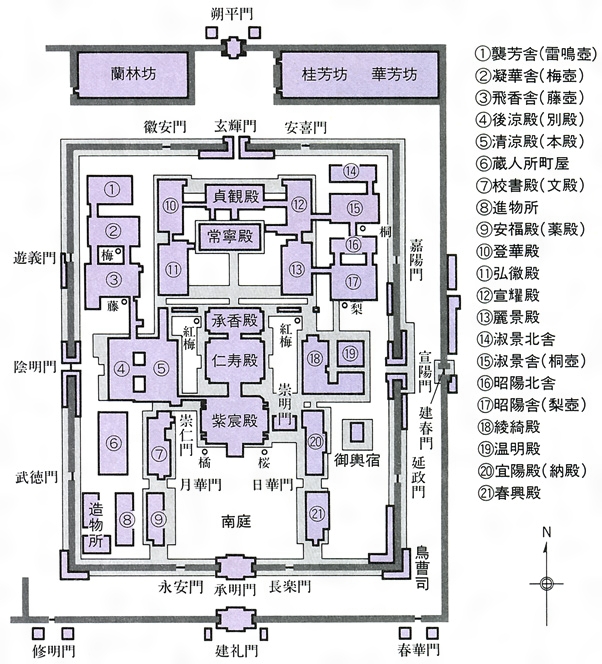

その後、再び京に上り、同年7月13日、朝廷の命に従わないとの理由で、追討され、内裏内の仁寿殿(じじゅうでん)で仲間とともに自害した。その時、大内裏が焼失し、再建には2年の歳月を必要とした。

(頼茂は大内裏の警備を任されていたが、そこに住み着いていたとも言われている)

ちなみに、『保暦間記(ほうりゃくかんき)※2』は、将軍位を望んだため追討されたと伝えるが真偽のほどはわからない。

※1 元々は野外で狩りなどをするときに身に纏う衣。着衣も簡単で動きやすく便利だったので、公家などの普段着となった。今で言うジャージか?

※2 保元から暦応年間までの歴史評論書。作者不詳。

参考文献:『国史大辞典』源頼茂の項