『鎌倉殿の13人』~後追いコラム その155

第46回 将軍となった女

今回は、初登場藤原秀康(星智也)について

藤原秀康は、番組の正式H.P.によると「後鳥羽上皇の側近。北面、西面の武士として後鳥羽上皇に仕える。」と紹介されている。あまりに簡単な紹介なので、多少のネタバレを承知の上で少し書きたいと思う。ネタバレと言っても、史実に従いつつ予測不可能な脚本を書く三谷幸喜なので、あまり心配しなくても良いとは思うが・・・。

後鳥羽上皇(尾上松也)の前で強弓を披露し、「これ以上、僧正(慈円)の好きにさせて良いものか。この藤原秀康にお任せいただければ、ひと月で鎌倉を攻め落としてご覧にいれます」と豪語した秀康。後鳥羽の寵臣となったきっかけは、鳥羽殿十二間御厩造進(みうまやぞうしん)。つまり、馬小屋を新築する際に、寄進(寄付)等々様々な形でそれをバックアップしたという手柄によって、後鳥羽上皇の御厩奉行に取り立てられた。

(山寺宏一の滑舌の良さがネットをざわつかせた慈円)

その後、北面の武士、西面の武士に取り立てられ、さらには検非違使(けびいし(※1))として盗賊の逮捕など京の治安維持に貢献し、下野守、上総介、若狭守、伊賀守、河内守、備前守、淡路守など諸国の国司を歴任し、後鳥羽上皇の寵臣となる。

北面の武士とは、1095年、白河上皇が院の御所の北側の部屋(北面)やその近くの庭に建てられた詰所にいた上皇のボディーガード。西面の武士とは、後鳥羽上皇が1200年ごろに新たに設置した上皇のボディーガード。西面の武士は、鎌倉幕府の軍事力に対抗するものとして設置されたと言われる。いずれにしても、身辺警護に当たるものは、上皇の信頼が厚かったことは容易に想像できよう。

4代将軍問題で対立した幕府義時(小栗旬)と後鳥羽上皇。後鳥羽は、義時追討の院宣を発し、幕府打倒の兵を挙げる。この時、上皇軍(朝廷軍(の総大将となったのが藤原秀康だ。承久の乱における秀康の動きを見てみよう。

1221(承久三)年6月2日、秀康が放った密偵押松(おしまつ)は、後鳥羽に関東(幕府)の詳しい様子を伝えた。鎌倉での諜報活動を終えた押松は、その帰路、数え切れないほどの鎌倉武士たちが、上皇軍(朝廷軍)を攻撃しようと京に向かっていると報告した。これを聞いた上皇とその側近たちは、「仰天之外他無」つまり、驚くことしかできなかった。

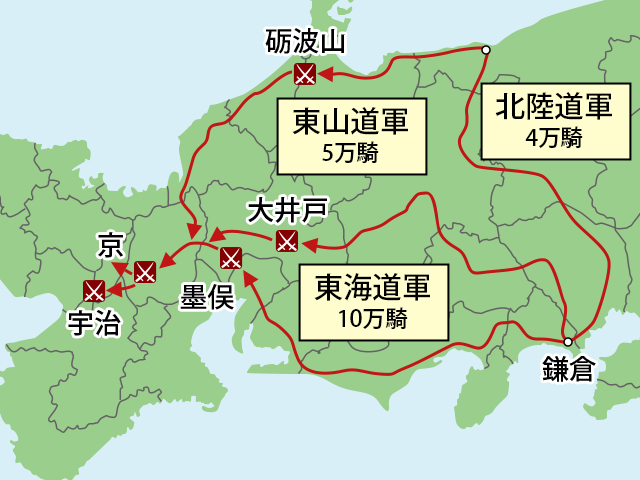

実はこの押松、5月19日に鎌倉で捕まって、上皇に与した武士達の名前が記された名簿(みょうぶ)が押収されていた。この日、尼御台政子の御家人たちへの名演説が行われた。22日、泰時(坂口健太郎)は、早朝に鎌倉を出立、随兵はわずかに18騎だった。『鏡』の先ほどの記事から推測するに、わずかな随兵で鎌倉を出発した幕府の軍勢だが、みるみるうちに膨れ上がったようだ。『鏡』によると、総勢19万。それを東海道10万・東山道5万・北陸道四万の三手に分けて京を目指した。主力東海道軍は時房(瀬戸康史)・泰時が総大将、東山道は武田信光らが総大将、北陸道は泰時の弟朝時(西本たける)が総大将だった※2。

迎え打つ朝廷軍は、6月3日、幕府軍が遠江国府(静岡県磐田市)あたりに着いたという報が前日に入ったことを受け、作戦会議が開かれた。三手に分かれて攻め込んでくる幕府軍を迎え撃つため、朝廷軍も八手に自軍を分けた。その一つ、東山道摩免戸(まめど:岐阜県各務原(かかみがはら)市)の総大将となったのが藤原秀康だ。その数1万。当時摩免戸は、橋が架かっていなかった木曽川の渡場の一つだった。その木曽川を挟んで両軍は対峙した。幕府軍は、泰時、義村(山本耕史)らに率いられていた。

5日の夜になって、各地で合戦となった。朝廷軍は各所で敗れ、秀康も守っていた陣地を投げ出して逃げた。幕府の大軍を恐れて、矢も飛ばさず逃げたと『鏡』は記す。6日早朝、この戦いで、秀康の軍に属していた近江の武士鏡右衛門尉久綱(かがみうえもんのじょうひさつな)は、逃げずに奮戦して自害したが、その直前に「臆病者の秀康と組まされて、思うように戦うことができなかったことが残念でならない」と秀康を批判している。

(鏡久綱)

逃げた秀康は、8日未明、傷を受けながら京に戻った。そして、後鳥羽に敗戦を報告した。この報を聞いて、御所中が大騒ぎとなり、警備をしていた武士、その場にいた医者や陰陽師などは逃げ惑っていた。翌日には、後鳥羽に義時が死んだという誤報が伝わるなど、朝廷軍の混乱は続いた。

11日、秀康は二千騎を率いて、印食渡し(いんじきのわたし:岐阜県羽島郡岐南町)に布陣。しかし、またも敗れて帰京し、もう死は免れないと報告した。焦った後鳥羽は、「今回の合戦は、自分の考えではなく、近臣たちが起こしたもの。自分は幕府の希望通りの命令を出すので、洛中での乱暴狼藉はやめてくれ!」と幕府軍に懇願する羽目となった。そして、秀康はまた逃げた。一方、義村の弟で朝廷に与した胤義(岸田タツヤ)は、勇猛に戦った後、夕方になって西山木嶋で子とともに自害した。

朝廷軍は敗れ、今回の乱の首謀者が次々と捕まり、処分される中、秀康はまだ逃げていた。同年10月12日、秀康が奈良に潜んでいると噂が立ち、追手を差し向けたがまたしても秀康は逃げ通した。しかし、秀康はまもなく河内国(大阪府)で秀康は捕まった。後見人が居場所を白状したと『鏡』には記されている。してみると、秀康は身内とも呼べるような人物からも愛想を尽かされていたことになる。同時に捕まった藤原秀澄(ひでずみ)とともに、承久の乱は二人の謀略から始まったもので、その罪は極めて重いとも記している。そして、14日に処刑された(※3)。口先だけの大言壮語な男のイメージが史料からは窺えるが、果たして三谷幸喜はどう描くのか?次回もまた楽しみなった。あと2回、そして、今日はいよいよファンミーティング!盛り上がるぞーー!

※1 京の治安維持と民政を司った役職。9世紀初頭には設置されていたらしい。義経が任じられたことは、今回の大河ドラマの中でも描かれた。

※2 北陸道では、糸魚川親不知近くの市振(いちぶり)で朝廷軍と幕府軍は激突した。浄土崩れという。

※ 国史大辞典『藤原秀康』項より。