『鎌倉殿の13人』~後追いコラム その51

第11回 許されざる嘘

南都焼き討ち(その3)

最後は大仏殿について。

大仏殿ならびに大仏は、後白河法皇、源頼朝、このコラムにも何度か登場した日記『玉葉』を残した藤原(九条)兼実(ココリコ田中)、重源、陳和卿など様々な人物たちの尽力があって再建された。清盛の死によって、後白河法皇が気兼ねなく、取り上げられていた東大寺の荘園等が戻されたことも復興を加速させたと言われている。

大仏は1185(文治元)年8月、後白河法皇が開眼の筆を取って、盛大に行われていた。平家が壇の浦で滅んでから約5ヶ月後のことである。

東大寺大仏開眼1250年慶讃大法要(2002年)

大仏殿の方は大仏と同時完成とはならず、1195(建久六)年3月12日に落慶供養が行われた。大仏開眼から10年の時が流れていた。ということは、この間、大仏殿再建は進められていただろうが、大仏は露坐に近い形であったのかもしれない。

大仏殿の落慶供養には、鎌倉から源頼朝(大泉洋)も列席した。頼朝は、数万と言われる御家人を引き連れて南都(奈良)と都を訪れている。この時、東大寺の周囲を御家人たちが警護し、式典に参加する頼朝には、侍所別当(侍所長官)和田義盛(横田栄司)、侍所所司(侍所次官)梶原景時(中村獅童)を含めて、30人の精鋭が頼朝のSPとして近侍した(『鏡』同日条)。

重衡の南都焼き討ちのダメージから立ち上がった東大寺だが、この後、1567(永禄十)年には松永久秀と三好三人衆との合戦に巻き込まれ、大仏は損傷し、大仏殿は焼失した。何を思ったか、三好三人衆が東大寺に陣を敷いたからである。

(松永久秀像:大阪府高槻市立しろあと歴史館:2019年1月に歴史館が東京の古美術商から購入した物という:ちょいと出っ歯(笑))

再建は、鎌倉時代の再建のように素早くなかったようだ。天下人となった豊臣秀吉も自分が作った京都方広寺の大仏にご執心で、東大寺の再建はしなかった。大仏は約120年もの間、野晒しとなった(東大寺公式HPより)。

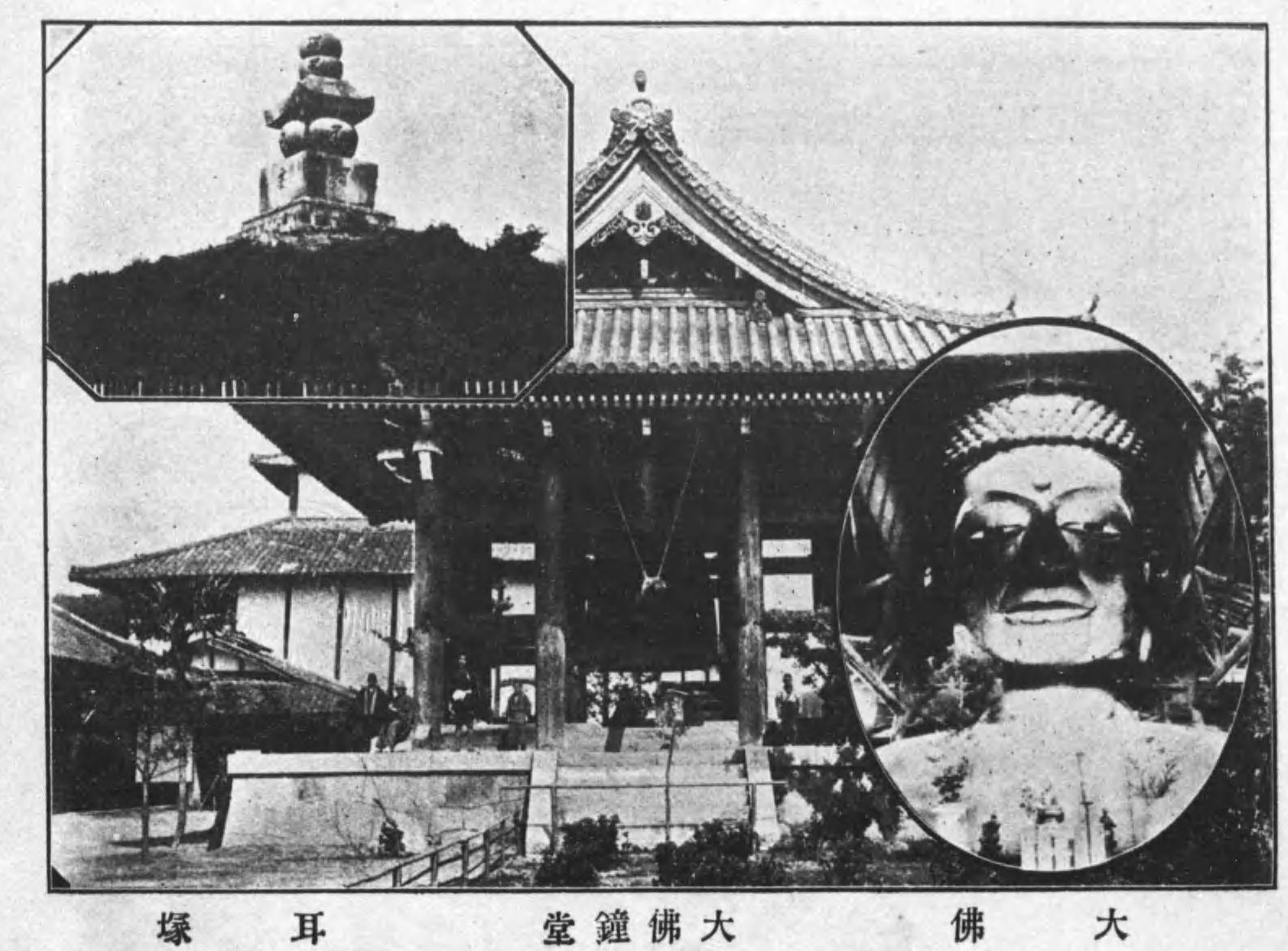

(方広寺大仏:昭和まで頭部のみ残っていたという。江戸時代には、ハリボテの胴体の上に頭が乗っていたという:中央の方広寺釣鐘は、大坂の陣のきっかけになった『国家安康 君臣豊楽』の鐘銘が刻まれた有名な釣鐘:左上の耳塚は秀吉の朝鮮侵略の際に際に戦功の証として耳(実際には鼻)を削ぎ取って持ち帰ったものを埋葬したもの。鼻塚ともいう)

東大寺の再建は江戸時代になってようやく本格的になった。大仏は、1692(元禄五)年に修復が終わり、開眼供養が行われた。しかし大仏殿の再建は、さらに十数年の時を要し、落慶したのは1709(宝永六)年だった。

この時に完成した大仏殿が、現在目にすることができる建物である。

ドラマでは、ものの30数秒間、それも三善康信(小林隆)の回想のような場面で出てきた南都焼き討ちだが、私の頭の中はこれまで書いたようなことがグルグルしてたんです。あーースッキリ 笑