『鎌倉殿の13人』~後追いコラム その49

第11回 許されざる嘘

南都焼き討ちについて(その1)。

平清盛(松平健)は、以仁王の挙兵に加担したという理由で、五男重衡(しげひら:配役なし)に園城寺(おんじょうじ:滋賀県大津市:別名三井寺(みいでら))と南都(奈良)興福寺等の討伐を命じた(『鏡』1180(治承四)年12月11日条)。翌12日、頼朝(大泉洋)が鎌倉大倉郷の新邸に渡った日に園城寺は焼失した。

(園城寺(三井寺)金堂:金堂=本尊を安置する建物)

12月25日、重衡を大将軍とする官軍(平家軍)は、南都を討つため京を発った(『玉葉』同日条)。28日、重衡軍の手によって南都は焼き払われた。『鏡』は、「東大・興福両寺の郭内、堂塔一宇としてその災いを免れず。仏像・経論同じく以て回禄(=炎上)す」と記す。

(平重衡)

また、『平家物語』は、その時の状況を次のように描いている。

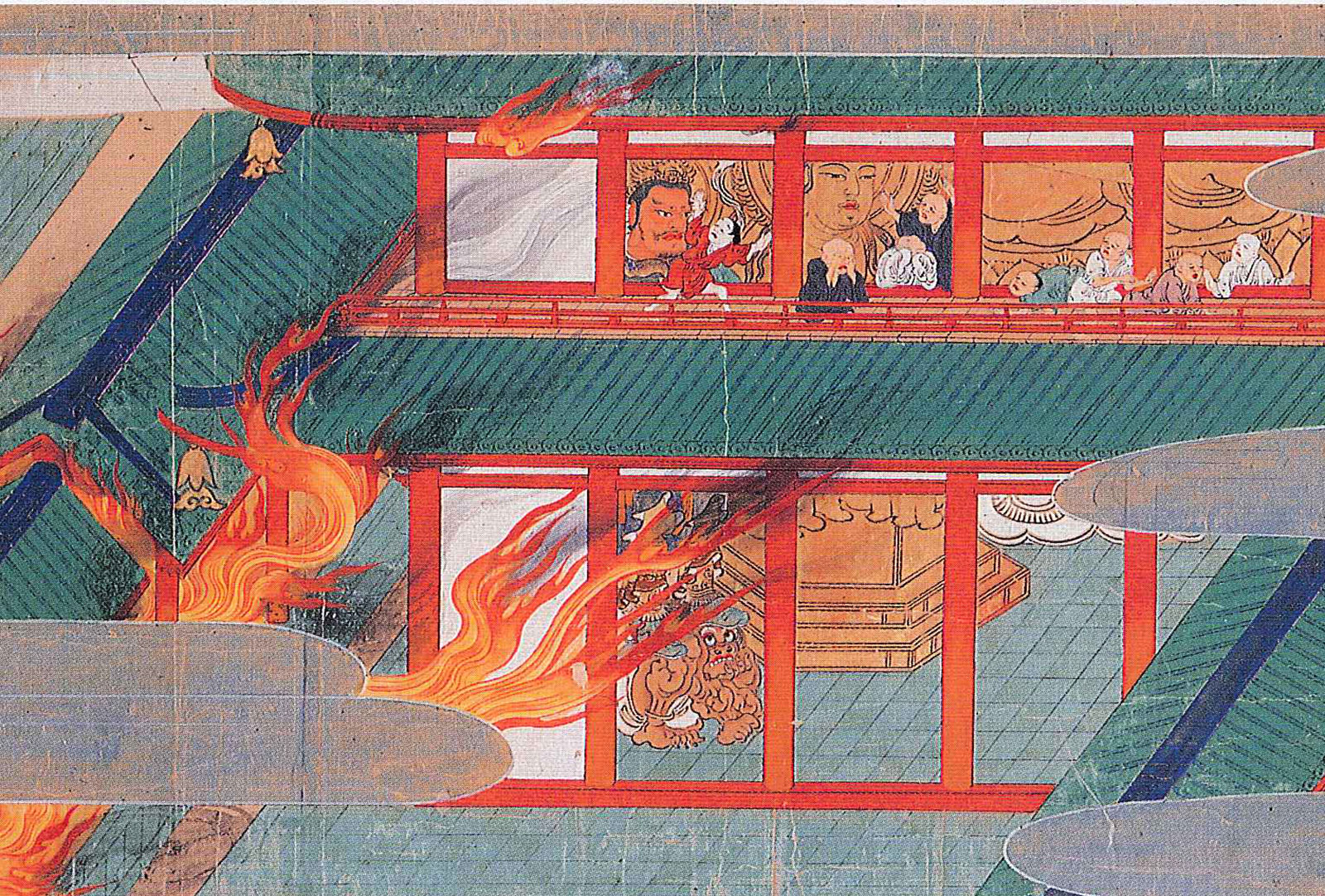

重衡軍が放った火は、西からの強風に煽られ、瞬く間に興福寺(藤原氏氏寺)、東大寺に燃え広がり、大仏殿の二階に逃げていた1700人余りの老僧、修学者(学問僧)、尼、女子供は皆焼死した。大仏も猛火に飲み込まれ、頭が落ちてしまった。焼死した者は3500人余り、合戦で討たれた者は1000人余り、中には首を晒された者まであった。

(『東大寺大仏殿絵巻』)

こうして大打撃を受けた南都。特に興福寺と東大寺はどうなったのか?

興福寺は藤原氏の氏寺。焼き討ち後に朝廷・藤原氏・興福寺の三者が協力して復興にあたった。また、焼失した仏像などは、有名な運慶などいわゆる慶派の奈良仏師たちの活躍によって造像された。慶派の仏師たちは、東大寺の復興でも活躍する。

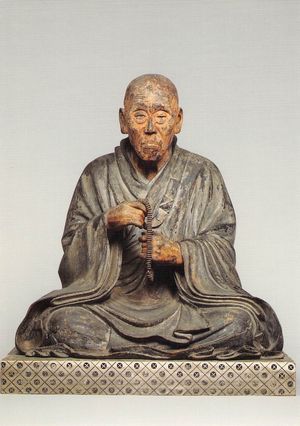

東大寺に関しては、源頼朝(大泉洋)がスポンサーとなり、復興された。そこには後白河法皇から東大寺大勧進職(だいかんじんしょく:再建のために浄財を集める責任者)に任命された俊乗房重源(しゅんじょうぼうちょうげん)からの働きかけがあった。何度か中国(当時は宋)に渡った重源は、仏教のみならず、建築の知識をも学んで帰国していた。彼が大仏殿再建のために取り入れた建築技法を『大仏様(だいぶつよう)』という。豪快に木材を組み合わせることに特徴があり、大きな建物を造営するのに適していると言われている。東大寺大仏殿や南大門はこの技法で再建された。

(俊乗房重源坐像)

また、南大門の左右に収められている金剛力士像もこの時に造られたが、このことに関しては(その2)に続く。