「いいね」、「リブログ」、「ペタ」大歓迎です( `ー´)ノ

【本ブログでは基本「青い文字・文章」は引用です。ご注意を。】

【八重山版】http://www.shimbun-online.com/latest/yaeyamanippo.html

【沖縄本島版】http://www.shimbunonline.com/latest/yaeyamahontoban.html

『新聞オンライン』アプリ配信開始!

スマートフォン・タブレット端末で閲覧できます!

〈 iOS版 App Store〉 〈 Android版 Play store 〉

バンコク在住のじゅーざです。

以下、本題です。

水間政憲氏の「皇室の男系男子120人」論が独り歩きしてるね…

その際の一番問題は

「養子」≒「親王宣下」を復活させる、という皇室典範の大変更が必要になるんですが…

天皇家の血縁ってだけで皇位継承について語れれば

どれだけ楽なことか…

何から語ればいいのか…ってくらい大変なのだが…

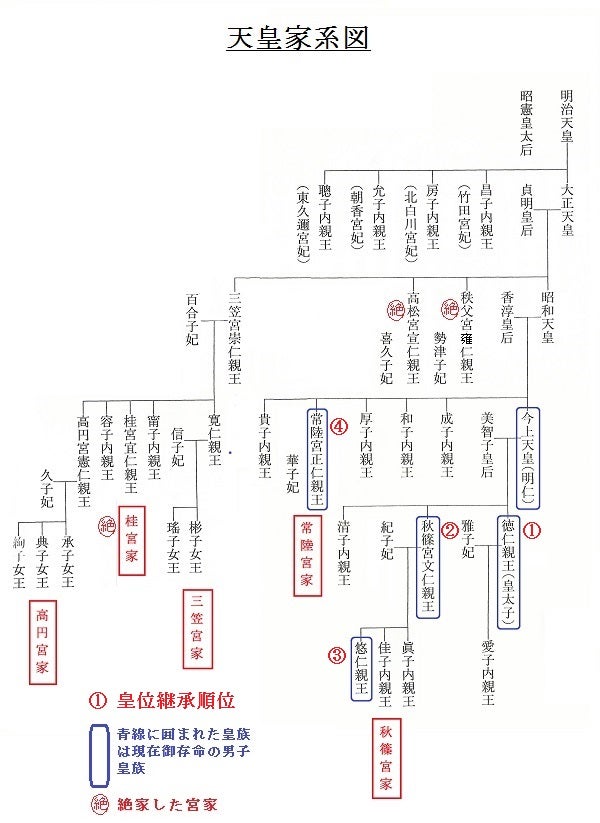

まずは現在の皇族の系図…

すでに

現在の皇族の中では皇位継承者は皇太子殿下を含めて4人しかいない訳ですな。

それが「皇統の危機」と言われるわけです。

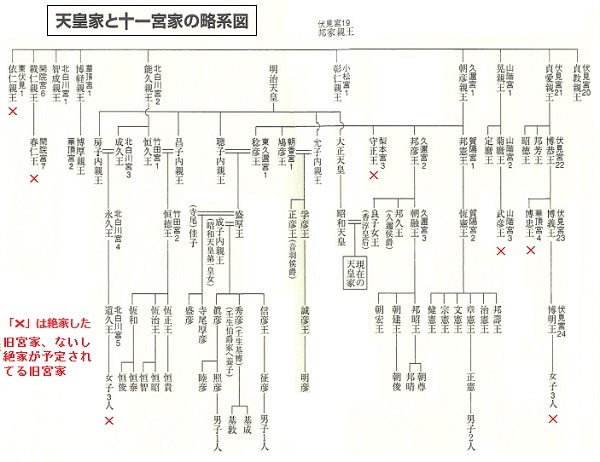

で、戦後「皇籍離脱」をした旧宮家の方々の系譜(リストが不完全ですが)はどんなかと言うと…

戦後皇籍離脱された11宮家は上の系譜を見ればわかりますが、

すべて伏見宮邦家親王から出ています。

ただし、巷間言われているようにこの11宮家よりも血統としては近い人たちがいっぱいいる訳です。なぜそんなことになったのか?

それには

親王宣下

という言葉がキーポイントになります。

簡単にいうと

親王宣下

というのは

上皇ないし天皇が養子(猶子)縁組を行い、その養子(猶子)を「親王」(本来は上皇・天皇の皇子)と同等の扱いにすることを宣告する事

なんですな。

明治維新より前は天皇の皇子は継嗣になる皇子を除くと、貴族の家系を継ぐ(臣籍降下)するか、お坊さんになるかした訳です。(めっちゃはしょってます)更にいうと昔から皇族(昔は皇親とよんでました)の範囲は時代によって結構変わっています。

ちなみに現在言われる

血筋が近いという人(華園家の人とか)は何世代も前に皇族から外れて臣下(公家)の家を継いだ人の後裔なのです。

そういう人を

血筋が近い

というだけでいきなり皇族に迎えられるのか?というところがポイント。

では現在の天皇家と血筋の離れている伏見宮家の人たちが何故皇族として残っていたのか?なんせ

伏見宮家が皇統本筋から分かれたのは室町時代の1409年の話です。(汗)

それなのに戦後すぐの時点で

皇族15宮家中、伏見宮系が11宮家…

これを解くカギが先に挙げた「親王宣下」です。そして鎌倉時代からは「世襲親王家」として宮号を代々継承する皇族も出てきました。世襲親王家の親王は代々、当時の天皇の養子(猶子)となって「親王」を名乗ることが許されましたが、結果として実系(実際の血のつながり)としては離れていきました。

そんな世襲親王家は何家もあったのですが、近世まで残ったのは

・伏見宮家(1409年創設)

・桂宮家(1591年創設、継嗣なく1881年絶家)

・有栖川宮家(1625年創設、継嗣なく1923年絶家)

・閑院宮家(1717年創設)

の4家。

ところが、桂宮家、有栖川家が男性の嗣子なく明治維新後に絶家、閑院宮家も絶家の危機にあったが伏見宮家から邦家親王の子供である載仁親王が入って継承したため、結果残った宮家は全部伏見宮家の血統になってました。

実は邦彦親王の子たちの多くは江戸末期に多くが出家して寺院に入っていたんですが、明治維新・大政奉還で明治天皇を支えるために続々と還俗し、

親王宣下を受けることで親王となり、宮家を続々と立てていきました。

結果、敗戦時に11家の伏見宮系の宮家が有った訳です。

ところが、

明治政府が皇室典範(旧皇室典範)を作った際に、原則として養子を認めなくなった

ために、

絶家した宮家も出ています。

養子を認めない=親王宣下もなくなった、ために「親王、内親王」となれる皇族自体減ってしまい、伏見宮系の皇族も1世と認められた邦彦親王の子供の世代以降の世代は「王、女王」となっています。

なお現在残ってる皇族は明治天皇の血筋だけなので、

直宮

と呼ばれており、この直宮と伏見宮系の皇族は立場に大きな差があるため伏見宮系皇族が自分たちを卑下して「平皇族」(by東久邇宮稔彦王)ということもあったそうな。そもそも

実質天皇位を継いだのは「直宮」だけでしたからね…

さて、以上のように、

もし現在「皇族」の中にいない天皇の血族を皇位継承者とする場合

まず「皇族」に向かえ入れることが必要

というのはお分かりいただけると思います。

現『皇室典範』では

第十五条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

とされているところを変更しなければいけません。

そしてその方法としては考えられるのは

上皇・天皇の養子(猶子)とし、親王宣下を行うこと。

これが必要最低条件になります。

過去の例で見れば、天皇家に生まれた子供でも一度出家した皇子が還俗した際は再び「親王宣下」を受けることで「親王」となることが出来たので

皇籍離脱した旧宮家の方々を皇族に戻す際も「親王宣下(現在は直接の子供以外に認められていない)」の手続きが必要だと思います。

これまた、旧皇室典範&現皇室典範で認めていない

養子を認めることが必要です。

<現皇室典範>

第九条 天皇及び皇族は、養子をすることはできない。

また現皇室典範では規定はないものの、旧皇室典範では

第六条 皇族ノ臣籍ニ入リタル者ハ皇族ニ復スルコトヲ得ス

このような規定も有ったので

皇族を離れた皇室ないしその血族の皇族復帰を認める

という条文は追加しないといけません。

もともとこうした規定は

皇族が増え過ぎる=宮廷費が増加する

ことを防ぐために、当時の政治家(明治時代であれば伊藤博文ら)が頭をひねって作った規定ですので、

「養子」、「(養子への)親王宣下」を認めるという、明治時代以前の回帰という大きなハードルがある

ということです。

これは旧宮家の復活でも同じでしょう。

「一度皇籍を離れただけだから戻せばいいでしょう」

というのはあまりにも簡単に考えすぎていると思います。上に書いたように一度皇族から離れた伏見宮系の皇子たちを皇族に戻すためにも「親王宣下」を行っていますからね。

当然ながら、その際にも新たに「親王宣下」を受けた親王を1世としてその後5世までは皇族と認める、などの規定を考える必要がありますからね。

「大宝律令」中の継嗣令の時代から皇族の範囲は概ね天皇や親王から5世以内まで(時代により5世未満など変化有り)と制限があったので、当然そうした規定も考えなければならないし

そうしないと

例えば竹田恒泰氏あたりでも、北白川宮能久親王から数えて5世代目なので。(竹田宮1世は恒久「王」)

まあ新たな親王宣下でリセットすればいいんですけどね。

つまり、旧宮家を復活させるにせよ、もっと血統的に近い人を皇族に迎え入れるにせよ…

皇室典範の大幅な改定

が必要って話ですな。

少なくとも、

養子(猶子)を承認

新たな親王による宮家創設のための「親王宣下」を認める

というところは必要な訳で。

天皇家の伝統を勘案したとしてね。

またその前提として

どの範囲までからの養子(猶子)を認めるのか?(結構重要)

とかね…

野放図に認めていいのであれば、男系男子が120人います(きりっ!)と言っていればいいんですが…

こんかい終わり

ブログランキング参加中♪クリックしてね☆

韓国(海外生活・情報) ブログランキングへ