一昨日の続きで、「連蹴り(れんげり)」をテーマに稽古した時の話です。

先日のブログでは、あえて同じ「蹴り」を用いて相手を追い詰め、1本を取る意識で稽古した話を綴りました。そこではそれなりの数をこなしたため全員、息が切れました。集中力の関係もあるので、一旦小休止し、再度「蹴り」のコンビネーションの稽古を行ないました。

しかし、休憩を挟んでのことですから、今度は「連蹴り」というテーマは同じでも内容を変えることにしました。

それが今日のブログの内容であり、タイトルにもその旨を記してあります。

こういう場合の稽古では、「蹴り」の種類の違いだけを意識するのではなく、異なる技の連続がどのように作用するか、ということをイメージした上で行なうことが大切です。単に動作の部分だけの繰り返しであれば、それはただのエクササイズであり、武術の稽古とは言えません。

武術として意識する場合、一つ一つの動作にきちんと戦いの意味を持たせることが大切であり、その動きの奥を理解する必要があるのです。

そこでこの日に稽古した技を2つ、ご紹介しましょう。

一つ目は、初撃を「下段回し蹴り(げだんまわしげり)」にした場合です。

一つ目は、初撃を「下段回し蹴り(げだんまわしげり)」にした場合です。

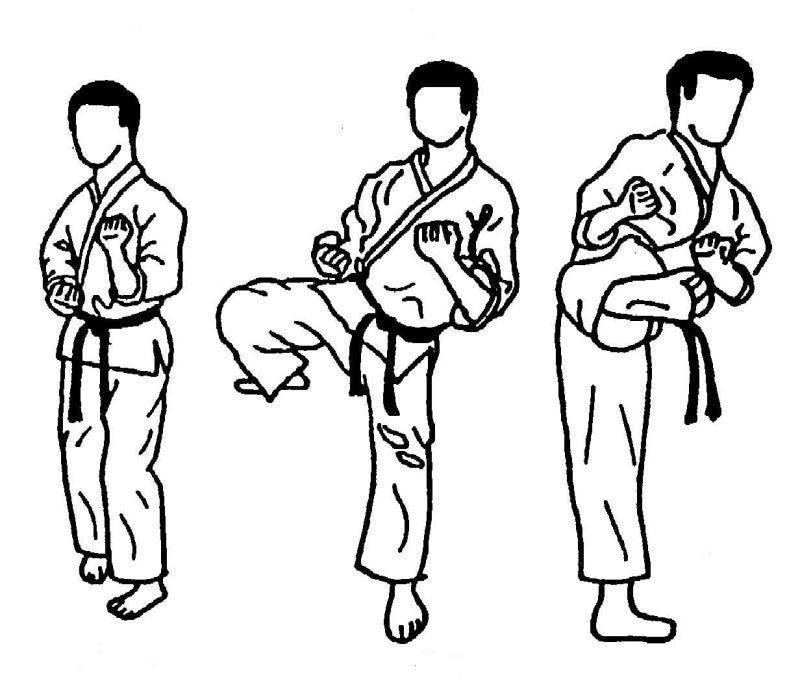

左のイラストは目の前の相手を蹴っている様子ですが、この稽古は単独で行なっているために、イメージとしてご覧ください。

最初の仕掛けとしては、「足払い(あしばらい)」でも良かったのですが、「連蹴り」ということが基本的なテーマでしたので、ここはしっかりと蹴ることにしました。

上手く当たれば、この「蹴り」だけで立てなくなる技ですが、その為にはきちんとしたフォロースルーが必要になります。

単独で蹴る場合、その意識で行なえば蹴り足が走り過ぎ、次に連続する技に影響します。

そのため、動きをコントロールしなければなりませんが、実際に戦いにおいてこの「蹴り」で1本を狙うには、脛骨が相手の下肢に当たる間合いで確実にヒットするという条件下で、その一撃に勝敗を賭けるつもりで行なわなければなりません。

ただ、こういった身体操作は「連蹴り」としての稽古には不向きですので、初撃の「下段回し蹴り」は次の「蹴り」につなぐ技としての認識が必要で、相手の意識を下肢に向ける、1本になるほどではないけれど、多少のダメージを与えることができる、といったつもりで行なうことになります。

そのため、初撃の技として出す場合、その事後体に気を付け、フォームや技のつなぎ目に隙ができないようにしなければなりません。「回し蹴り」の場合、中心軸を中心に身体を回旋させる要素が入るため、初撃のそのベクトルが次の技に影響することに十分留意することが必要であり、そのベースとして、そういった身体操作を担保するだけの武術体の錬成が必要になります。

この点に不備があると、踊っているような感じの動きになり、仮に当たっても効果的な技にはなりません。

もっとも、この「下段回し蹴り」が前述の条件を意識して行なわれ、実際に十分なダメージではないけれど当たったという場合は、そのことで「蹴り」としての動きに良い意味でのブレーキがかかりますので、次の技に連続しやすくなります。

ですから、ここではそのイメージで行なうことになりますが、実際には単独で行なう為、感覚的にはズレが生じてきます。だからこそ、自分の頭の中ではしっかり技のイメージングをすることが大切であり、それに基づいて稽古することが大切になります。

続けて行なう技として選択したのが「回し蹴り(まわしげり)」でした。

その場合、各自の身体の柔軟性、あるいは初撃で相手がどのような状態になったのかというイメージの違いにより、上段・中段については使い分けてもらいました。

そういうことを戦いの中で咄嗟に判断し、身体を自在にコントロールできなければ戦いの幅が狭くなります。

そうなると勝機を得る確率は低くなるので、咄嗟の判断と身体をコントロールする意識というのは稽古として必須の要素になります。ここでは身体操作と判断力を合わせた稽古を意識してもらうことになったわけですが、各道場生のレベルの問題がありますので、そこまで意識して稽古できた人は限られるかもしれません。でも、経験を積むことで理解してもらえるものと期待しています。

さて、続いての「連蹴り」ですが、今度は初撃を「中段回し蹴り(ちゅうだんまわしげり)」にした時のパターンでお話しします。

上のイラストもこの技の話につなげるため挙げたようなものですが、ここではなるべく深く蹴るようにしてもらいました。その勢いで相手が後退し、次の「蹴り」につなぎやすくするためです。

こういう意識の有無が単なる足の動かし方で終わるのか、武技としての「理」に適っているのか、という違いにつながってくるわけですが、武技の稽古ですから当然、後者でなければなりません。

そこでアドバイスしたのが、初撃は自身のフォームの崩れを誘わない程度で最大限踏み込み、相手を追い詰めるイメージで行なう、ということです。

そしてそれにつなぐ技ですが、左のイラストに示した「回転足刀蹴り(かいてんそくとうげり)」でした。

そしてそれにつなぐ技ですが、左のイラストに示した「回転足刀蹴り(かいてんそくとうげり)」でした。

前述の「連蹴り」の場合、動作のベクトルが逆になるカタチでしたが、今回の場合は同じ流れで行なう技になります。

それはそれで目が回るとか、それが姿勢の崩れを招く原因になる、という人もいるでしょうが、連続技の形態の一つとして習得しなければなりません。

武技の幅を広げることにもなりますし、回転してもターゲットをきちんと補足する意識の稽古にもなります。

こういうことは「連蹴り」という技のベースになることですが、実際に用いる時のイメージとして説明したのが、回転の際の隙とそのことを逆用した技の意識です。

つまり、初激で相手が後退した後、どのような展開になるのか、というイメージングの違いにもなりますが、「蹴り」が届く範囲内で相手が動かない状態であればそのまま極まります。2本目の「蹴り」が射程外であれば、蹴っても届きませんし、足を着地させた後の状態が悪ければ、そこが相手から付け入られる隙になる場合があります。

また、前述した回転の際の隙、というところですが、「回し蹴り」から「回転足刀蹴り」につなぐ際、拍子に乱れがあったりすれば、そこがチャンスとばかりに2本目の「蹴り」の前に反撃してくるかもしれません。

戦いというのは、ちょっとしたことで攻守が入れ替わるケースが多々あり、こういう技の継ぎ目もその一つになりますが、それを逆用し、そのタイミングで「回転足刀蹴り」を放つ、という手もあるのです。

動作だけを見れば、「回し蹴り」から「回転足刀蹴り」という流れになりますが、その裏にどのようなドラマが潜んでいるのかは各自のイメージングの中のことです。その点がきちんとなされるようになれば、見た目だけではない稽古の成果を得ることができるようになりますので、ここでもそういう意識でやってもらいました。

こういった種類を変えた「連蹴り」も数をこなして行なった為に、次の稽古に移る前に小休止をし、さらに次のテーマへと移っていきました。

機会があれば後日、お話ししたいと思います。

▼活殺自在塾公式HP

(活殺自在塾のHPは上記をクリック)

※武術の修行と生活の両立を図るプログラムで塾生募集中

※活殺自在DVD第1巻「点の武術」、大好評発売中!

アマゾンでも販売を開始しました。

神保町(東京)の「書泉グランデ」でも販売しています。

ユーチューブにダイジェスト映像 http://youtu.be/e5CUX-zn9Zk

※活殺自在DVD第2巻「極意の立ち方」、発売開始!

アマゾンでも発売開始しました。

神保町(東京)の「書泉グランデ」でも販売しています。

ユーチューブにダイジェスト映像 http://youtu.be/FGwnVXcgCBw

活殺自在DVDシリーズ第2巻「極意の立ち方」/中山隆嗣,道田誠一

¥5,940

Amazon.co.jp

- 活殺自在DVDシリーズ第1巻 「点の武術」/中山隆嗣,道田誠一

- ¥4,860

- Amazon.co.jp

- 秘めたパワーを出す、伝統の身体技法 だから、空手は強い!/中山隆嗣

- ¥1,512

- Amazon.co.jp

- 東洋医学と武術でカラダを変える 空手トレ! 強くなる鍛え方 [DVD]/中山隆嗣

- ¥5,400

- Amazon.co.jp