昨日の続きです。土曜日の稽古は3部制になり、第1部が基本を通して行なうことでした。

そして第2部が今日のタイトルにもなっている「打ち技」をテーマにしたもので、これは単独に行なったものではなく、「基本型(きほんかた)」である「四方割(しほうわり)」を稽古する中で意識してもらいました。

当初、「四方割」を行なう時、「転」を意識して、ということをテーマにするつもりでしたが、何度か繰り返して稽古の様子を見ていると、もう少し手首の使い方を意識してもらったほうが良いのでは、という感じになってきました。

というのは、全員ということではありませんが、上肢の動きが固く、「打ち技」のところが棒でたたいているような感じに見えるからです。「打ち技」として行なう場合、関節を上手く活かし、しなるような感じで行なうことが重要なのですが、そういう動きになっていないのです。

型を上辺だけで観る場合、何となくスピードや力感があれば技、という風に見えるかもしれませんが、きちんと武技のポイントを意識した上で改めて観れば、もったいない身体の使い方をしていることに気付きます。本来発現されるべきパワーが出ていないのです。

それが手首や肘の関節の活用法によるものであり、全体的な動きで観ればその意識で動かした時に上肢のしなりとして観えます。ここではそういう意識で稽古してもらうことが大切ですので、「四方割」を通じてそのことを理解してもらうことにしました。

具体的にお話ししていきましょう。

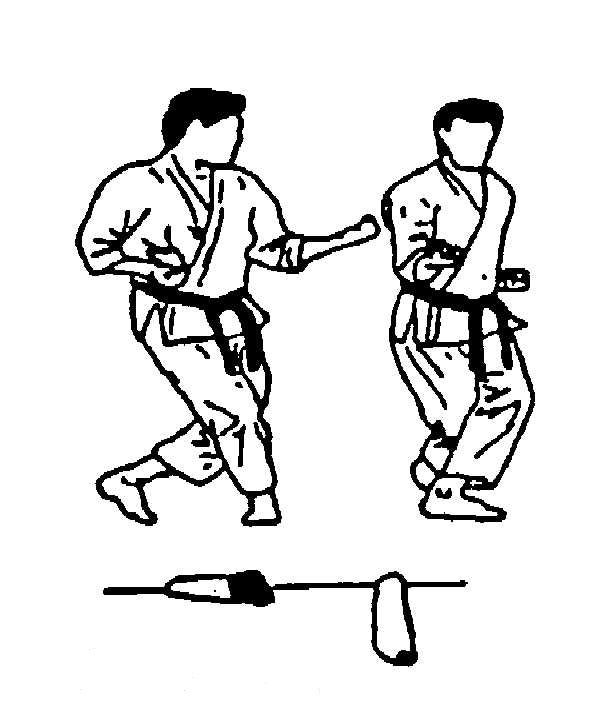

上のイラストは「四方割」の最初のほうに出てくる動作ですが、「交叉立ち(こうさだち)」になり「裏拳打ち(うらけんうち)」を行なっているところです。

ここで今日のブログのテーマになっている「打ち技」の一つ、「裏拳打ちが出てくるわけですが、イラストには上肢の動きを示す矢印が入っていないので、どういう動きになるかは分かりにくいかもしれません。

教わっていても、極めの際のフォームから「中段外受け(ちゅうだんそとうけ)」のような動きになってしまい、「打ち技」には見えない、というケースが多くなります。

しかし、ここでは明確に「打ち技」として意識し、拳の軌跡は顔面の前を通り、床とは垂直の角度で落ち下ろすことが必要です。ここでは相手からの「中段突き(ちゅうだんづき)」を想定し、相手の「正拳」の甲に対して「裏拳」で当てるといった、交差法的な用法をイメージしなければなりません。そのため、極めの時の拳の位置は「中段外受け」の時よりも低くなり、「裏拳」の拳頭が「水月(すいげつ)」の高さになっていなくてはなりません。

これが型として行なう時の基本的な意識ですが、「裏拳打ち」をより質の高いものにするには、ということで考えてみた時、今日のタイトルにもあるように手首の使い方が大切になるのです。

そこで「裏拳打ち」に関係する手首の動きですが、左のイラストに示してあるように手の甲側に動く「伸展」と、掌側に動く「屈曲」の2つがあります。この名称には別の言い方もありますが、手首の動く方向として理解してください。

そこで「裏拳打ち」に関係する手首の動きですが、左のイラストに示してあるように手の甲側に動く「伸展」と、掌側に動く「屈曲」の2つがあります。この名称には別の言い方もありますが、手首の動く方向として理解してください。

「裏拳打ち」を行なう際、この2つの拮抗する動きをいかに素早く、鋭く行なうことができるかが大切であり、そのことをスナップと言います。

この手首の操作を前提に「四方割」での「裏拳打ち」を見てみると、顔面の前を通る時には拳を「屈曲」方向にし、当たる瞬間に一気に「伸展」させます。この時の動きの鋭さがそのまま武技の質になるわけですが、そこに上肢の緊張があっては上手くいきません。

ここでは脱力の上で行なうことが不可欠であり、当たる瞬間に締めるという緩急のつけ方が武技としての極めにもつながります。

そこには「裏拳」の状態も関係し、前述の軌道を動く時には軽く拳を握る状態にし、当たる時にしっかり握りしめるという内容になります。ただ、軽く握るといっても、外目にはきちんと握ってるように見えることが大切で、軽くという言葉を拡大解釈し、極端に言えば指を開いてしまっているような状態になっていてはいけません。あくまでもきちんと拳を握った上での緩急、と心得てください。

続いて転身して「拳槌打ち(けんついうち)」を行なう箇所です。「四方割」の中では終わりのほうに出てくる動作で、180度転身して行なう場合と、90度転身して行なう場合があります。

今日のテーマは「転」ではなく「打ち技」の部分なのでそちらに話を移しますが、「裏拳打ち」の場合と異なり、上肢の軌跡は床と水平方向になります。

武技の使用部位も「裏拳」とは異なり、「拳槌」の場合は「正拳(せいけん)」の形状で小指側が当たるようにして用います。それを回転力を活用して行なうわけですから、当たれば結構な威力になります。

それでも棒のような用法ではせっかくの潜在的なパワーを出しきれていないことになり、やはりここでも手首の使い方を意識しなければならなくなります。

このことを「裏拳打ち」の場合同様、手首の動きからお話ししますと、今度は手首の「伸展」・「屈曲」とは異なった動きが必要になります。

このことを「裏拳打ち」の場合同様、手首の動きからお話ししますと、今度は手首の「伸展」・「屈曲」とは異なった動きが必要になります。

具体的には左に示した手首の動きについてご覧いただければお分かりの様に、前腕の小指側の骨である「尺骨」方向に動かす場合を「尺屈」、親指側の骨である「橈骨」方向に動かす場合を「橈屈」と言います。

この話はちょっと前のBBK(ボディバランス空手)の稽古時の話として、「手刀打ち(しゅとううち)」のことについて説明した時に出てきましたが、今日の「拳槌打ち」の時にも必要な手首の動きの知識です。

「裏拳打ち」や「手刀打ち」の場合同様、この拮抗する動きを元に、いかに鋭く行なうことができるかが極めの際の必要な要素になりますが、そういう最後の細かな動作が「手の内」、あるいは「見えない技」として機能し、武技の質を高めることになるのです。

そしてそのことは、前述の「裏拳打ち」の場合も含め、各人に体験してもらいました。ペアを組んでもらい、手首のスナップを意識した場合とそうでない場合で相手の掌を打つ、ということをやってもらうわけです。すると、全員が手首の動きをベースにしたスナップを意識したほうが重い、という感想を漏らします。

もっとも、スナップを使うタイミングを間違うとその限りではありませんが、きちんと用いれば掌の奥まで嫌な感じの痛みが広がる感覚がある、と言います。こういう実証と体験が武技としての質を理解するのに必要なことであり、直真塾で重視していることの一つです。

「打ち技」についてこのような理解をしてもらい、単発での稽古を行なった後、再び「基本型」として稽古してもらいましたが、やはり先ほどとは全体的な締まり方が違います。その意識と感覚がいつまで残っているかは分かりませんが、ぜひしっかりと覚えてもらい、今後、より一層高レベルの稽古ができるようにしてもらいたいと願っています。

▼活殺自在塾公式HP

(活殺自在塾のHPは上記をクリック)

※武術の修行と生活の両立を図るプログラムで塾生募集中

※活殺自在DVD第1巻「点の武術」、大好評発売中!

アマゾンでも販売を開始しました。

神保町(東京)の「書泉グランデ」でも販売しています。

ユーチューブにダイジェスト映像 http://youtu.be/e5CUX-zn9Zk

※活殺自在DVD第2巻「極意の立ち方」、発売開始!

アマゾンでも発売開始しました。

神保町(東京)の「書泉グランデ」でも販売しています。

ユーチューブにダイジェスト映像 http://youtu.be/FGwnVXcgCBw

活殺自在DVDシリーズ第2巻「極意の立ち方」/中山隆嗣,道田誠一

¥5,940

Amazon.co.jp

- 活殺自在DVDシリーズ第1巻 「点の武術」/中山隆嗣,道田誠一

- ¥4,860

- Amazon.co.jp

- 秘めたパワーを出す、伝統の身体技法 だから、空手は強い!/中山隆嗣

- ¥1,512

- Amazon.co.jp

- 東洋医学と武術でカラダを変える 空手トレ! 強くなる鍛え方 [DVD]/中山隆嗣

- ¥5,400

- Amazon.co.jp