先日、日立市民会館で「ある町の高い煙突」の先行上映が行われた。その中で、吉川晃司が演じた日立鉱山の社長木原吉之助(久原房之助)とともに、石井正則が演じた大平浪蔵(小平浪平)が、入四間村の煙害対策責任者となった関根三郎(関右馬允)の思いを共有し、当時世界一の大煙突を完成させた立役者として描かれていた。小平浪平とはいかなる人物であったのか。

|

小平浪平(1874年-1951年) 栃木県生まれ。日本の技術者・実業家。株式会社日立製作所の創業者。第一高等学校を経て東京帝国大学(現・東京大学)電気工学科を26歳で卒業。藤田組(現・DOWAホールディングス)に入社し秋田県の小坂鉱山に赴任。ここで久原房之助と出会い水力発電事業に着手、2年を経て止滝発電所を開設させた。その後、東京電燈(現・東京電力)に入社、駒橋発電所(山梨県大月市)の建設とともに東京への送電に携わった。1906年に久原に呼ばれ日立鉱山に入社、鉱山鉄道や発電所の建設で自信を深め、今でいう社内起業によって日立製作所を創立。1910年に国産初の5馬力モーターを完成。続いて200馬力のモーターの開発にも成功。1920年には株式会社として独立し日本を代表する総合電機メーカーへと成長させた。電気の天才と呼ばれた男である。 |

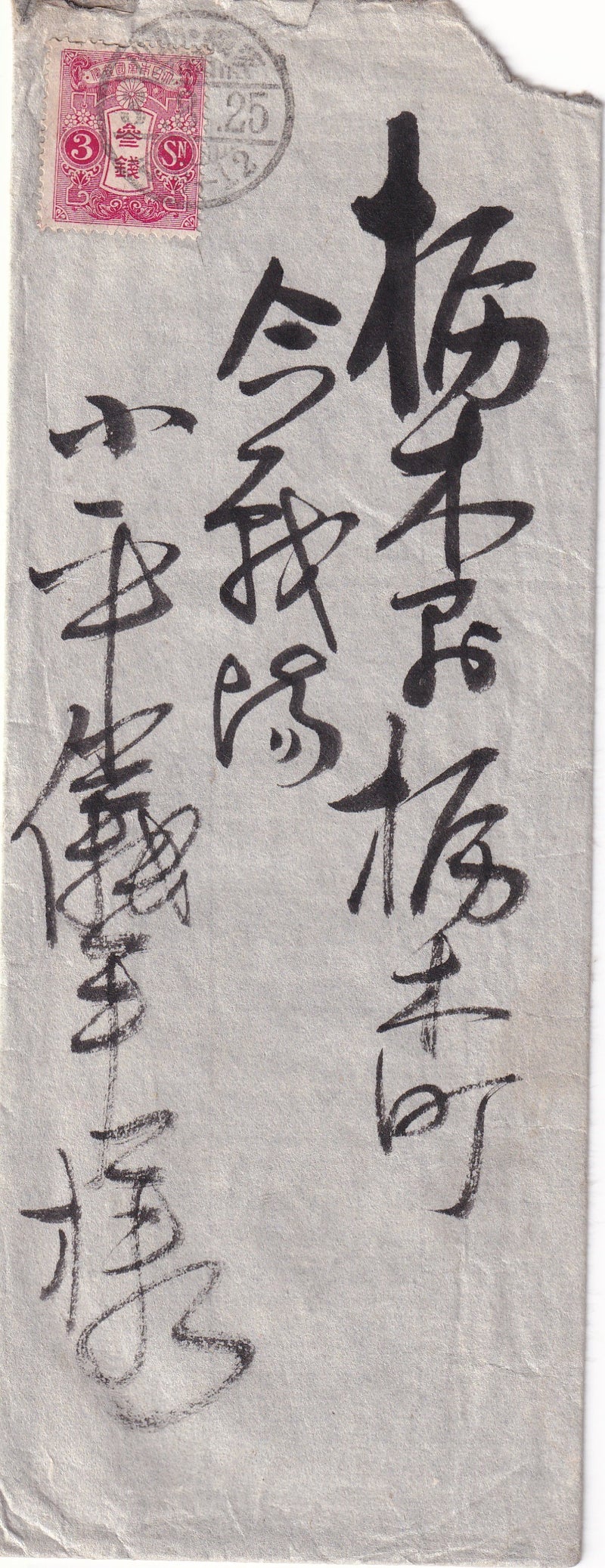

今回の史料は、小平浪平が、兄である小平儀平に宛てた書簡である。小平家は栃木縣都賀郡合戦塲の豪農であった。秀才の誉れ高かった嫡子の儀平は父惣八の急逝により、旧制第一高校を中退し、医者の道を断念し銀行員となった。兄儀平の援助のお陰で小平浪平は旧制第一高校から東京帝国大学工科大学電気工学科へ進み、電機の天才と呼ばれる人物になったのである。

この書状は、大正3(1914)年8月25日付けで、浪平の兄へ、尋ねてきた母親の様子や近況を知らせる内容である。なお、1914年3月には、大煙突の工事が着工し、12月20日に完成している。まさに、大煙突の工事の真っ最中の時であった。

宛名は、「栃木県栃木町合戦場、小平儀平様。裏面は、茨城県助川、小平浪平」

上記本文の内容は、

「拝啓、先日者御尊来

被下候処、何の風情も

なく失礼仕候、母上様にも

其後御変なく、本日午前

助川発、御上京被遊候、

御安神下されたく候、小生も一昨日

下痢致し、床臥療養

漸く本復仕、昨日より、

出勤可仕候間、御安神

被下度願上候、先者右

御通知まで申上候

匆々頓首

八月二十四日 浪平

兄上様 侍史」

国産技術を確立した日立製作所創業者・小平浪平 写真提供:日立製作所

浪平は、日立鉱山内に1910年、日立製作所を起業し、西洋の模倣を徹底して嫌い、日本独自のモーターを作り上げた。「日本の工業を発展させるためには、それに用いる機械も外国から輸入するのではなく、自主技術、国産技術によって製作するようにしなくてはならない。それこそが日本が発展していく唯一の道だ」という気概が、現在の「世界の日立」を作り上げたのである。神峰公園の下には、久原房之助と小平浪平の大きな頌徳碑が聳えている。