◆◆「天使の島」と呼ばれた平戸・度島のキリシタン遺跡

織田信長や豊臣秀吉等の戦国武将の様子を記述し書いた有名な「日本史」で知られるルイス・フロイス。

最近でNHKの大河ドラマ「麒麟が来る」で明智光秀の記述について度々、紹介されています。

さらに外科医でもあり長崎県初の医師としてやって来た

アルメイダ等の宣教師がキリシタン時代に度島にやって来ました。フロイスは島民の熱心な祈り、温かい島民の優しさに触れて・・この世のパラダイスと表現し、この小さな島で日本語を覚え・・「日本史」を書いた宣教師として高く評価されてます。

ルイス・フロイスは大村藩だった横瀬浦から焼き討ちの難を逃れて1963年11月20日に度島にやって来ました。

度島は外敵から襲われる心配がなく、フロイスやアルメイダからは「天使の島」と呼ばれ、多くの信徒が移住し、12月25日の降誕祭の日には平戸や博多から信徒が集まりその数は1500人とも言われました。

奇しくもフロイスとアルメイダは度島での出会いは1564年の10月でここでの顔あわせは最初で最後となり、2人揃って度島から旅たちました。

度島は平戸や生月にも劣らないキリシタン遺跡があります。

平戸の観光案内板には紹介されていない度島のキリシタン遺跡を訪れた見てはいいがでしょう。

■徒歩での主なコース

本村港→下のテッペス→上のテッペス→立願時(1時間)

本村港→ツクシ様→井元権右衛門墓→千人塚(1・5時間)

◆度島の主なキリシタン遺跡

- 上のテッペス(秋葉神社の広場周辺にある教会跡さらに左側に宣教師7人が住んでた住居跡)この高台からは平戸島が良く見える。1563年11月横瀬浦から難を逃れて初めて度島にやって来ました。ここにあった教会で降誕祭の準備をしてましたが、火災が発生したため一時、住居を移し、その後は下のテッペス書斎跡で約11ヶ月、フロイスはここで過ごしました。12月の降誕祭(クリスマス・イブ)には平戸や博多から1500人も信徒が度島を訪れた。ミサでは天地創造、アダムの堕落、ノアとアブラハムの物語を題材とした劇が行われ ていた、との記録がある。4月には復活祭も行なわれ最良の着物を着て、教会に集まり、頭に花の冠をいただいて島内を練り歩いた。フロイスは島民の優しさに感激し充実した日々を送りました。フロイス自身が初めて日本で行った復活祭が度島でした。そして1564年10月アルメイダ修道士はこの度島でフロイスと共に度島に別れを告げる時が来ました。彼はフロイスに、トルレスの上洛を命じる正式な通達をもたらした。翌日、十字架が立てられ、キリシタンたちのためにミサが挙げられたのちに、フロイスの都行きが披露された。その時の事について彼は「日本史」において「彼が(フロイス)彼らと共に10か月そこにいたので、彼らはその話を深い悲しみと涙と嗚咽なしに聞くことが出来なかった」(五五章)と書いてある。翌日、彼は別れを告げるため海岸にまで来た島民たちに見送られてアルメイダと共に平戸に向かった。(五野井隆史ルイス・フロイス度島での生活より)・・秋葉神社の上には地蔵さんも置いてあります。左側の石段を登ればすぐです。切支丹資料館パネルでは「十字架跡」となっているので、教会の他に大十字架が立てられて立てていたのかも知れません(長崎異聞2015(2)平戸・度島

- 下のテッペス(港から歩いて秋葉神社に向かう道の曲がり角にテッペスの石段有り、その上が有名な日本史を書いたフロイスの教会住居書斎跡)20畳ほどの広さで周囲は石垣で覆われてます。上のテッペスの火災後、住居をここに移したと思われます。ルイス・フロイス師は熱病の発作に妨げられない時にはジョアン・フェルナンデス修道士と共に、日本で書かれる最初の文法書を著わす企画を始め、動詞の変化と構文法を整え、同時に辞書を部分的に編集し始めた。だが司祭はまだこの国に来て間もなく、日本語の知識はごく貧しかったので、当座の草稿と言う以外の何ものでもなかった。でもそれはその後、20年くらいたってから、箸わされた文法書や辞書のために役に立つを得た。(日本史第8章125ページ)・・・日本史で有名なルイス・フロイスの住居跡なのに、案内板がありません。勿体ないですね。度島の方にこの場所が素晴らしい遺跡である事を知って欲しいと思います。切支丹資料館パネルではルイス・デ・アルメイダが住んだ度島教会跡、と記されています。

- 十字架敷石跡(浦地区の西側では一番高い場所で現在のヘリポート周辺 )以前は大きな石がたくさん散財していたが現在は大きな石が1個だけ見える。改造前は2つの上に平たい石を載せてあったとか、復活祭とかで十字架敷石まで行列を作って島内を練り歩き最後にここにも来たと思われる。キリシタン史の謎を歩くからは森重郎氏は子供時分に母親から「その石には神様が宿ってるから踏んではいけない」と厳しく禁じられていた。現在は写真にあるような大きな石が端の方に1個だけ残ってます。確かに幼少時にここで遊んだ時には大きな石が転がっていて、かくれんぼ等で遊んだものです。出来ればこの石の周辺の草刈りをして欲しいですね。

- 千人塚(中部地区の高台にあり殉教したキリシタンが葬られている。キリシタン征伐の元締の井元権右衛門の墓が近くにある)立願寺の過去帳によれば、殉教者は200人と言われてる。

- ツクシ様(中部地区に在る中部公民館の横にあるアルメイダの治療所跡)ツクシ様とは古語のくすし(医者)の訛りで前のやくし様と後のやくし様が祀られている。前者がルイス・アルメイダを祀った物でふたかかえほどの大きな石が2段に重ねられている。アルメイダを信仰する多久島という姓の方が毎年、供養にここを訪れているようです。アルメイダは1561年トルレスの指名を帯びて平戸に向かった。6月7日に豊後府内を発ち、博多を経由して6月下旬に度島に至り、同島に15日間滞在してキリシタンたちの対応にあたった。(対外関係 貿易切支丹史大村市)

- ナンドサンナンド(島の裏側にあるハート型の洞窟で 豊臣秀吉の伴天連追放によりクエリョ以下全宣教師は平戸沖の度島(ナンドサンナンド=度島北側海岸)に集合し、協議の結果、中国に帰る者以外は、全員九州に潜伏する決意を固めています・・(平戸切支丹資料館より)田ノ浦(平戸島)の信徒が船で食料を運んだ言う伝承がある。 中は6畳ほど広さで壁に日本語でない文字と十字が刻まれていたと言う・・森重郎氏)(キリシタン史の謎を歩く 森禮子より)又、この洞窟では日本占領計画なるものが話し合われたようで、伴天連追放令でコエリョが長崎にいた宣教師を全員、平戸に集合させ長崎を軍事化させて拡大しようとキリシタン大名にも働きかけたが、実現しなかった。ここは船でしか渡れず秘密の場所だったようです。何故こんな場所で行われたのか謎が深まります。当時フロイスはコエリヨの秘書を共にしていたので、この場所に来たと思われますが、日本史には記述がないようです。450年前は海岸線の潮位は今よりも低かったと考えられます。一度は入って見たい洞窟ですが、なかなか実現出来ません。

- 井元権右衛問墓(中部地区にある小高い山にある)何でも遺言で大島や周囲が良く見えるような場所との説もある。度島のキリシタン征伐は1597年、いよいよ平戸のキリシタン取り締まりが、井元権右衛門によって開始されました。キリシタンにとって事態は最悪の結果となりました。それまでは度島全島がキリシタンと言うほど、熱心な信仰が続けられていましたが、この取り締まりによって、あるものは殉教し、あるものは逃亡もしくは転びといった具合いに度島のキリシタンは壊滅しました。井元権右衛問が亡くなったのは1600年の前半と推測されます。墓の周辺は石垣で囲まれ、手前には大きな石が2個置いてあります。度島では一番古いお墓でしょう。墓石には井元右衛門の名前は記載されてませんが延享丁卯天(1747年)月十有六日にに建立との記載があります。盆ごうれいには井元権右衛門の大刀が紫の袋に包まれて披露され、その後、松浦資料館に寄贈されたそうだが、行方不明との事。

- 立願時の供養塔サバ大師(境内には等身大ほどの碑が2基建っている。一基はキリシタンの棄教者たちが建てた殉教者の供養塔でもう一基は元禄9年に佐川主馬が建立したキリシタン供養塔のサバ大師。佐川主馬は平戸藩の家老。立願時にはキリシタン時代の殉教者200名ほどの過去帳があったが3代前の住職の婿が私には関係ないと言って燃やしたしまったと言われる。(キリシタン史の謎を歩く 森禮子より)

- 六済供養塔(中部地区にある)キリシタン供養塔で施主はキリシタン征伐をやって島に住みついた者の子孫で毎年供養が行われている

- キリシタン供養塔(中部地区の小川集落海岸沿いにある)

- 飯盛山(三免地区、丸島)頂上には十字を彫った石が置いてあったが現在は行方不明。

- ドンドン山(三免)不意の射手にキリシタンたちがどんどん逃げたのでドンドン山と呼ばれた。

- ウドの洞窟(中部)信徒たちが隠れた洞窟(周辺には2mを超す岩の集団がたくさんある)

- テッペス近くのゴンパチ川(浦)戦前までは一尋ほどのまな板のような石がありキリシタン時代にはそこでおさずけ(洗礼)した言う伝承がある。(森重郎氏)この場所は上のテッペス、現在の秋葉神社の横を流れる小さな川で漁業組合の横まで続いている。

- 寺屋敷教会跡(中部地区)平戸、度島の観光案内板では井元権右衛門の墓近くにある。平戸市の観光案内板とかにこの場所が出てくるが、文献には詳しく出てないので謎である。現在、周辺は西側山間に墓が数基あり、その上に20mほど上がった所に井元権右衛門の墓があり、東に千人塚があり、周辺が教会寺屋敷としての跡が垣間見える。松田毅一氏の「秀吉と南蛮人」によれば寺屋敷跡は立願寺跡の空地で教会跡となってます。現今「寺屋敷」と称せられる立願時跡の空地が当時のキリシタン教会の跡であることは、まずたしかなことで、小高いその地点に立てば、向かいに平戸島が手に取るように見え、丘の下が船着き場となっている。(秀吉と南蛮人から)唯一、フロイスの日本史では火災後、司祭と修道士はペトロと言う教名の一人の非常に善良な老いたキリシタンの家に引っ越した。と書いてあります。フロイスの日本史では藁葺きを手に入れる為に別の島に行き、ある農民から貧素な藁葺き小屋を買ってそれを教会として役立てる事にした。その上、同じく藁葺き小屋である第2の小屋も購入され、そこで司祭と修道士は食事をしたり、就寝したり、来客を迎えた。この第2の小屋が下のテッペスと言われるフロイスの住居跡と思います。つまり、上のテッペスを信徒が多く集まる教会に下のテッペスを住居跡と住み分けたのではと推測されます。現在下のテッペスの場所は周囲が石垣で覆われ、当時の様子を垣間見る事が出来ます。ここには藤本家が長く住まれており、正月の4日には雨戸を閉ざして他者には見せない秘密の行事を行っていた。当家はすでに絶えているが、遺品にマリア観音とおもわれる水晶の観音像があり隠れキリシタンではないかと思われる。(森重郎氏)

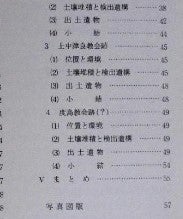

- さらに1988年(昭和63年)3月キリシタン遺跡詳細分布発査報告書なるのものが平戸市文化協会から出てます。その中に度島教会跡(?)・・49の目次がある。?マークを付けるぐらいだから、観光案内板にもそれなりの表示となっているようです。