こんばんは🌙

日常で役立つ哲学の教えは?

▼本日限定!ブログスタンプ

哲学とは?

哲学とは、存在や理性、知識、価値、意識、言語などに関する総合的で基本的な問題についての体系的な研究であり、それ自体の方法と前提を疑い反省する、理性的かつ批判的な探求である。

ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインによれば、哲学は思想を論理的に浄化する活動それ自体のことをいう。

歴史上、物理学や心理学など、多くの個別的な科学が哲学の一部から発生した。

哲学の主要な分野としては、認識論、倫理学、論理学、そして形而上学が挙げられる。認識論では、知識とは何かという問題と、どのようにして知識を得ることができるかという問題について研究する。倫理学では、道徳的な原則と、正しい行いを構成するものは何かということについて研究する。論理学では、正しい推論についての研究と、良い論証と悪い論証をどのように見分けることができるかについての研究を行う。形而上学は、現実や存在、客体と属性の最も一般的な特徴についての検討を行う。哲学のその他の分野としては、美学、言語哲学、心の哲学、宗教哲学、科学哲学、数学の哲学、歴史哲学、政治哲学などが挙げられる。これらそれぞれの分野において、異なった原理や理論、方法を推し進める学派が存在する。

哲学を行う者は哲学知を得るために多くの方法を用いる。例えば、概念分析、コモン・センスや直観を頼ること、思考実験、自然言語の分析、現象を記述すること、批判的問いかけなどである。哲学は、科学、数学、ビジネス、法、ジャーナリズムなど、様々な分野と関連する。哲学は学際的な視点を提供し、様々な分野における基本的な概念とそれらの分野の範囲を研究し、それらが用いる方法やその倫理的意味合いについても研究する。

歴史上、影響力のある哲学の伝統としては、西洋哲学、アラブ・ペルシア哲学、インド哲学、中国哲学などがある。西洋哲学は古代ギリシアに起源を持ち、哲学における幅広い下位分野をカバーする。アラブ・ペルシア哲学における主要なトピックは理性と啓示の関係であり、インド哲学はどのようにして悟りに達するかの精神的な問題と、現実の本質や知識にたどり着く方法の探求を結びつける。中国哲学は主に正しい社会的行動や統治、そして自己修養に関する実践的な問題に焦点を置く。

哲学の日(4月27日 記念日)

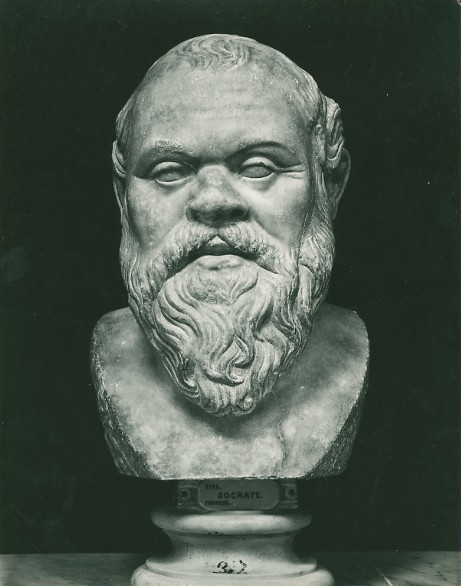

紀元前399年のこの日、古代ギリシアの哲学者ソクラテス(紀元前469年頃~紀元前399年)が、時の権力者から死刑宣告を受けて、刑の執行として獄中で毒を飲んで亡くなった。

ソクラテスは、アテナイ(現:アテネ)で活動し、対話的問答を通じて相手にその無知(無知の知)を自覚させようとしたが、アテナイ市民には受け入れられなかった。国家の認める神を認めず、新しい神を導きいれ、青年を腐敗させる者として告発され、死刑判決が下された。

弟子たちは脱獄を勧めたが、「悪法も法である」と言って聞き入れず毒を飲んだという。自身の知への愛(フィロソフィア)と「単に生きるのではなく、善く生きる」意志を貫き、判決に反して亡命するという不正を行うよりも、死を恐れずに殉ずる道を選んだとされている。

ソクラテス自身は著述を行っていないが、その思想は弟子の哲学者プラトンやクセノポン、アリストテレスなどの著作を通じ知られる。また、ソクラテスの妻であるクサンティッペが悪妻として有名であったことから同日4月27日は「悪妻の日」となっている。

駅伝誕生の日(4月27日 記念日)

1917年(大正6年)のこの日、京都・三条大橋から東京・上野不忍池までの23区間の約508kmを3日間かけて走る東海道五十三次駅伝競走(東海道駅伝徒歩競走)が行われた。

最初の駅伝は、江戸が東京と改称され、都と定められた東京奠都(とうきょうてんと)の50周年記念として讀賣新聞社会部長・土岐善麿(とき ぜんまろ、1885~1980年)の発案で同社が主催したものであった。この駅伝競走のスタートとゴールである三条大橋および上野不忍池の近くには「駅伝発祥の地」の碑がそれぞれ置かれている。

国際陸上競技連盟では、駅伝の国際名称を「Road relay」としているが、日本が発祥であることから、そのまま「Ekiden」という名前が世界で使用されることもある。

「駅伝」の名前は、東海道五十三次の「駅」にちなんで名付けられた。「駅」とは首都と地方の間の道路網に30里(約16km)毎に置かれた中継所のことをいい、ここに宿泊施設や人、馬を配置していた。

その駅に朝廷の使者など身分の高い人が到着すると、次の駅まで乗り継ぎの馬を用意する仕組みが整っており、この制度を「駅制と伝馬制」あるいは「駅伝貢進」といった。