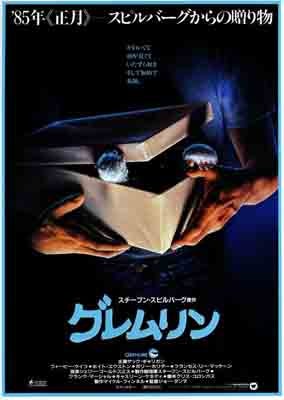

Gremlins(1984 アメリカ)

監督:ジョー・ダンテ

脚本:クリス・コロンバス

製作:マイケル・フィネル

製作総指揮 :スティーヴン・スピルバーグ、フランク・マーシャル、キャスリーン・ケネディ

撮影:ジョン・ホラ

編集:ティナ・ハーシュ

音楽:ジェリー・ゴールドスミス

出演:ザック・ギャリガン、フィービー・ケイツ、ホイト・アクストン、フランシス・リー・マッケイン、ポリー・ホリデイ

①主人公が子供でない理由

「グレムリン」! 懐かしいですね。

スティーヴン・スピルバーグ・プレゼンツが大きく強調されてます。上のポスターもスピルバーグの名前が何よりもデカイですね。当時、「E.T.」(1982)の大ヒットで、スピルバーグは一躍スターでしたね。「グレムリン」(1984)はスピルバーグの「インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説」と同年の公開になります。

監督は「ピラニア」(1978)「ハウリング」(1981)のジョー・ダンテ。スピルバーグ製作の「トワイライトゾーン」(1983)にも参加していました。

「ジョーズ」(1975)のエピゴーネンである「ピラニア」で頭角を現したダンテは、まさしくスピルバーグの弟分の一人と言えますね。

ジョー・ダンテはホラーやSF映画への偏愛を隠さず作中にそのまま出しちゃうオタク的な監督の走りと言える人じゃないでしょうか。作風は極めてオモチャっぽくて、スピルバーグの子供っぽい部分を煮詰めて取り出したみたいな監督です。

「トワイライトゾーン」のダンテ監督パートを観ても、その辺一目瞭然ですね。カートゥーンへの偏愛が強くて、実写映画の中にマンガ的な誇張された表現をそのまま入れちゃう。

「グレムリン」はその路線の集大成みたいな作品と言えます。

脚本のクリス・コロンバスは、当時大学生。「グレムリン」のシナリオでスピルバーグに抜擢されました。

「グーニーズ」(1985)「ヤング・シャーロック/ピラミッドの謎」(1985)などの脚本を手がけ、「ホーム・アローン」(1990)の監督で大ヒットを飛ばすことになります。

クリスマスが舞台で、ドタバタ騒ぎが起こるという点では、「グレムリン」と「ホーム・アローン」は共通してますね。

主演のザック・ギャリガン…はともかくとして、フィービー・ケイツはかわいいですね。当時はアイドル扱いでした。

フィービー・ケイツ演じるヒロインのケイト、劇中ではそんなに出番がなくて、あんまり見所のある役じゃないんですけどね。

ダンテ監督、女の子を描くのにあんまり興味がないんだなあ…。それよりはグレムリンの悪ふざけを延々と撮っていた感じ。

ザック・ギャリガン演じる主人公のビリーは銀行員で、大人なんだけど、この作品は子供が主人公の方がいいんじゃないのかなあ…というのは、公開当時からなんとなく思ったことでした。

ギズモはお父さんがくれたクリスマスプレゼントだし、かわいいぬいぐるみみたいなギズモと仲良く遊ぶようすも子供っぽいしね。ギズモが分裂したら学校の先生に見せに行くし。

ケイトとのラブロマンスも取ってつけたようだし、そもそもが子供向けのクリスマスストーリーだしね。子供が主人公である方がなじむ話だと思います。

…なんだけど、でも、あえて主人公を大人に設定しているのは、それはたぶんグレムリンとの対比のためなんだろうと思うんですよね。

本作のグレムリンたちは、モンスターではあるんだけど、でもそのキャラクターは戯画化された子供。

もっとも始末に負えない、悪ノリして悪ふざけがエスカレートした悪ガキたちの大集団。本作のグレムリンは、そういうものとして描かれています。

そんな悪ガキたちがはちゃめちゃな大暴れをして、大人たちを翻弄する。そういう構図を作るために、子供の役回りになりそうな主人公も、あえて大人に設定しているんだろうと思います。

②悪ガキそのもののグレムリン

ダンテは「トワイライトゾーン」で担当したエピソードも、超能力を持った邪悪な子供が大人たちを恐怖で支配する話でした。

「グレムリン」は、その延長上にあるという見方もできますね。邪悪な子供が集団になって、町中を翻弄する話。

そしてその描き方は、小学生男子が大喜びするような「悪ふざけ」の方向です。

とにかく散らかし、モノを壊し、そこらに食べカスやら粘液やらハナクソやら撒き散らす。PTAに俗悪と言われ、子供に見せちゃダメと言われちゃう方向ですね。

グレムリンは意味なく「うんこ、うんこ」って口ずさんでますからね。そりゃ男子大喜びだ。

大量のグレムリンたちがデタラメなコスプレをして、酒場でフィービー・ケイツに給仕させてやりたい放題。

この辺もね。リアルな生々しさとかはまるでなくて、日頃うるさい姉貴に言うことを聞かせて調子に乗っちゃう小学生のノリなんですよね。

だから、本作を観た小学生や中学生は、めちゃくちゃなイタズラをやりまくるグレムリンの側に感情移入して、ゲラゲラ笑いながら観ていくことができるわけです。

グレムリンたちは調子に乗っちゃった悪ガキだから、当然大人の逆襲を受ける。

ミキサーでぐるぐる回されて粉砕されたり、包丁で「サイコ」みたいにメッタ刺しにされたり、電子レンジに入れられて爆発させられたり、することになります。

それはそれで、笑えるんですよね。子供たちは、悪ノリした悪ガキの末路がろくなことにならないことは、承知してますからね。

上記の逆襲をするのが「お母さん」というのも、考えてみれば必然ですね。悪ガキにとっては当然、お母さんが最強の敵なわけです。

本作を面白がれるかどうかは、この小学生や中学生の感覚に同調できるかどうか、でしょうね。

ここにノレないと、本作はただただうるさくて不快なだけかもしれないです。ドリフを楽しめるかとか、バカ殿様で笑えるかとかと近いかもしれないですね。

③「かわいい」にも抜かりない、悪ノリ追求映画

というわけで、メインターゲットは小学生や中学生の男子と、その心を持った難儀な大人に限られていて、PTAは敵に回しちゃう、到底一般向けとは言えない本作ですが。

それだけだとそれこそ、男子しか喜ばないマイナーホラー映画になっちゃうんですが、「グレムリン」はちゃんと「かわいい」が作ってある。そこが「ピラニア」と違うところで、大ヒットかマイナーかの分かれ目ですね。

チェブラーシカ似のモグワイ、ギズモのかわいさで、キャラ人気もバッチリ。女子受けもバッチリ。

…なんですけど、本当にかわいいのはギズモくらいで、他のモグワイたちはチキンがっついたりするし、すぐに粘液ドロドロの繭を作って変身しちゃうんですけどね。

それでも、最後までギズモがいて「かわいい」を担ってくれているのは大きい。

これ、当初の脚本ではギズモは途中で消えてしまっていたそうです。最後まで出すことを勧めたのはスピルバーグなんだとか。やっぱり、ヒットの極意をわかってますね。

CGのない時代ですからね。大量のグレムリンが登場して大騒ぎを繰り広げるんだけど、すべてしっかり存在している。基本パペットで再現されています。

映像だけ比べたらチープに見えるかもだけど、やっぱり現物がそこに存在しているのは大きいと思うんですよね。リアルなCGより、確かにそこにいる存在感を感じてしまいます。

ストップモーションアニメの箇所も作ってあるのは、ダンテのこだわりでしょう。「ピラニア」でも、本筋にまるで関係のないストップモーションアニメのシーンがありました。

劇中で流れる「ボディ・スナッチャー/恐怖の街」や「白雪姫」の引用も楽しい。まさしくオタク系映画の初期の作品として、独特の記憶に残る映画だと思います。

こういう「悪ノリ」を追求していく映画、最近あんまりないな…と思って考えてみたら、「IT/イット」がまさしくそれですね。

特にアンディ・ムスキエティ監督の前後編のてんこ盛り感/やりすぎ感は、ジョー・ダンテの「グレムリン」に通じるところがあるんじゃないかと思ったりします。