メタモルフォーシス(ギリシア語: μεταμόρφωσις, metamórphōsis)

変容、変質、変身などの意味。

R・シュトラウスの23人の弦楽のための『メタモルファーゼ』は、元来楽天的な作品の多い彼の作品にあって、内容は大変厳しい。ドイツ降伏の直前の1945年の作品で、初演は1946年1月25日である。すでに彼は80歳を超えていた。

シュトラウスはナチス協力者として連合国から戦犯とされたが無罪とされている。一説には親類に「ユダヤ人」がおり、彼らを守るための行動であったとの擁護論もある。

音楽の内容は、悲痛に充ちた抽象の世界で、大戦により失われたドイツの国土、人々への「思い」としての「レクイエム」(鎮魂)であるとも、その悲劇を表現した「音詩」であるとも解釈されるが、もうひとつの聴き方として、ナチスを支持してしまったドイツ国民の「後悔」と「自責の念」に対する一種の精神的な悔やみが「変容=メタモルフォーゼ」という表題をもたらしたのかもしれない。シュトラウスの音楽の中に例外的に登場する「厳しさ」は、弦セクションの「高音」の多用にある。楽劇『サロメ』に特徴的で、この『メタモルフォーゼ』の雰囲気は、どこかシェーベルクの『浄夜』を髣髴させる(特にヴァイオリンソロ=カラヤン動画9分過ぎ)。この時点でもはや「前衛」ではなく「古典」となっていたシュトラウスだが、ところどころに「武満徹」のサウンドに似たころもあって、彼の弦楽ストリングスの響きは、どこか「前衛」的カオスに迫るものがある。

この作品を戦後に録音しているフルトヴェングラーとカラヤンも、ナチス協力者として戦犯候補だったが無罪となっている。その演奏は、一種の瞑想だが、2人がどういう思いでこの作品に取り組んでいたか分からない。ただドイツ敗戦とナチズムに対する彼らの内面が含意されていることは間違いないだろう。

フルトヴェングラー指揮 ベルリンフィルハーモニー 管弦楽団

R・シュトラウス 『メタモルフォーゼ』

カラヤン指揮 ベルリンフィルハーモニー 管弦楽団

R・シュトラウス 『メタモルフォーゼ』

およそ芸術が政治にかかわるとろくなことはない。しかしナショナリズムを束ねて国家を総動員したい権力者にとって、文化は「プロパガンダ」としての利用価値があるのである。日本の山田耕作の「国家総動員」への協力もまたその一面を語っている。

引用

戦時体制が色濃くなった1940年(昭和15年)には演奏家協会を発足させ、自ら会長に就任する。同年11月にオペラ「黒船」(当初の題名は「夜明け」)を初演。また皇紀2600年奉祝演奏会ではジャック・イベールの新作「祝典序曲」を指揮する。1941年(昭和16年)、情報局管轄下の「日本音楽文化協会」発足、副会長に就任、また音楽挺身隊を結成してしばしば占領地での音楽指導にも携わる。将官待遇となりしばしば軍服姿で行動したため、後の「戦犯論争」の槍玉に挙げられることとなる。1942年(昭和17年)に帝国芸術院会員に選出。1944年(昭和19年)には日本音楽文化協会会長。

終戦後、自身の戦時中の行動に関して、東京新聞で音楽評論家・山根銀二との間に戦犯論争が勃発。論争が収まった頃の1948年(昭和23年)に脳溢血で倒れ、以後体が不自由となる。1950年(昭和25年)、日本指揮者協会会長に就任し、また放送文化賞を受賞。1956年(昭和31年)、文化勲章を受章。離婚・再婚を機に戸籍上の名前も「耕筰」と改める。なお、サインには“Kósçak Yamada”という綴りを使っていた。

Wikipedia 「山田耕作」より

シュトラウスがこの作品を手がけていた1944年は、ドイツの敗北は決定的だった。だから、敗北の焦燥感の中で、あるいは一時的にせよヒトラーに加担した「自責の念」の中で、本来「楽天主義」のシュトラウスは自ら技法を駆使して「ストイック」な作品を生み出した。

ドイツの敵だったソビエトでは、ショスタコーヴィチには、「戦争交響曲」と呼ばれる交響曲第7番と8番があるが、第7番『レニングラード』はどう見てもスターリンの「プロタガンバ」であって、これとは性格を反対にする交響曲第8番の「厳しさ」こそ、ショスタコーヴィチの「反省の表明」で、ソビエトの勝利のための第7交響曲とは対照的で、彼の中の「ソビエトに限らない世界人類」の悲劇に対する鎮魂と、プロタガンバに加担した「自責の念」という内面を静かに現わす。

カール・アマデウス・ハルトマンの弦楽のための第4交響曲は、作曲の進行は戦前であるが、彼はナチズムの台頭に批判的で、よってドイツの敗戦が決定的になる前から「厳しい」を音楽を書いたが、それは大戦の結果である「悲劇」を目撃する以前の「ファシズム」への恐怖と、ナチスへの顕然たる「決別」「拒否」を内包している。

引用

1933年から翌年にかけて、ナチスへの抗議の意思表明として管弦楽曲「ミゼレーレ Miserae 」を作曲する(プラハ初演1935年)。この頃をピークに、1945年にナチス政権が転覆するまでの間、もはや自作が上演されなくなる。ハルトマンは説得こそされなかったものの、いわゆる「国内亡命」を余儀なくされ、なかんずく妻の両親の援助で生計を立てつつ、「抽斗のための」作曲を続けた。この時期の作品に挙げられるのが、「弦楽四重奏曲 第1番」(1933年)、「交響曲 第1番」(1935年 - 36年)、ヴァイオリンと弦楽合奏のための「葬送協奏曲 Concerto funèbre 」(1939年)である。戦時中にウィーン近郊のマリア・エンツェルスドルフでアントン・ヴェーベルンの薫陶を受け、その後の創作に重要な影響を受けた。

Wikipedia 「カール・アマデウス・ハルトマン」より

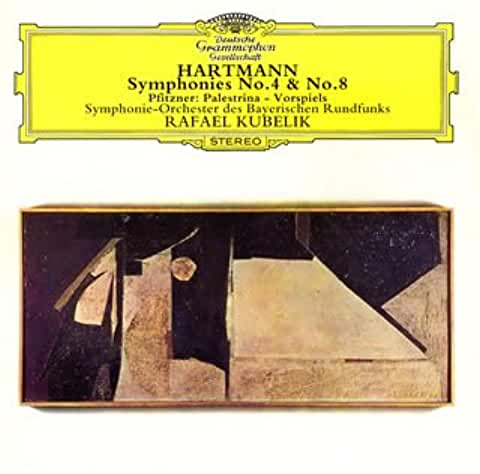

クーベリック指揮 バイエルン放送交響楽団

ハルトマン 交響曲第4番 第8番

フルトヴェングラーやカラヤンのナチスへの「決別」は、敗戦という現実の結果を前提としていて、この点では、芸術家は自らの政治的行為に「責任を持たない」ずるさがある。ただ、密かに内面のずるさと向き合っていて、自分に対する「自責の念」を、圧倒的な「名演」に対象化できるところに「救い」があって、本来、戦争の醜さを知る精神は、「音楽を聴く悦び」が内包している「人間性」なのであろう。よってここに記述した3人、シュトラウス、フルトヴェングラー、カラヤンは、ナチスに協力しながら、本来はそのような政治的な立場からは一線をひく「感性」を持ち合わせていたが、それに背をむけた自己の精神に対する「懺悔」を忍ばせている。そういう意味で、これらの作品や演奏を後世に伝えることは、そのような「懺悔」を「人々の前に晒すものとして」聴かれるという「罰」を背負う覚悟があってできることである。

それが、内面的な「変容=メタモルフォーゼ」を解く「キーワード」であろう。